1.はじめに

1994年の創刊以来、ARDECが見守ってきた農業農村開発の四半世紀は、平成時代とほぼ重なる。この間の国際協力事業団(JICA:現在は国際協力機構)経由の政府開発援助(ODA)を昭和時代と対比すると、援助対象国がアジアからアフリカへと、また、ハードに重点を置いた協力からソフトを組み合わせた形へと移行した。JICAを通さないODAでは、農林水産省構造改善局(現在は農村振興局)の補助による砂漠化防止調査など、新たな課題への対応が図られた。灌漑分野の国際的な動きとしては、国際かんがい排水委員会(ICID)が昭和時代における技術者の情報交換の場から、自らの活動に国際的な認知を得るための取組を始めた。国際的な水問題に関しては、世界水会議の設立と世界水フォーラムの取組が始まった。我が国の灌漑排水分野としても世界の水社会への情報発信に努めるようになり、また、国際水田・水環境ネットワーク(INWEPF)を創設・運営し、モンスーン・アジア諸国と多面的機能についての連携を深めている。

本稿では、昭和時代には見られなかった平成時代の農業農村開発の特徴を、長年にわたって行政分野を中心に農業農村の振興に携わってきた筆者の経験も踏まえながら振り返り、その要因や意義を明らかにするとともに、次の時代の方向性についていくつかの提案を行うこととする。

2.昭和時代におけるODAの内容と評価

昭和時代の農業援助の中心は、戦時賠償の意味合いもあり、インドネシアを始めとして、タイやフィリピンなど、東南アジア諸国連合(ASEAN)の国々であった。協力方式としては、JICAが実施する開発調査により事業計画を策定し、海外経済協力基金(OECF)により円借款を行う場合と、我が国の専門家チームを相手国に派遣して技術移転を進めるプロジェクト方式技術協力を行う場合が一般的であった。灌漑の対象作物は我が国の得意分野である水稲の場合が大半であったが、マレーシアではコメの生産を制限する政策によって、作物の多様化を目指す協力が行われ、我が国の水田転作の経験も活かされた。開発調査は、事業化の妥当性を検証するフィージビリティー調査から始まる場合が多いが、その前に地域レベルでのマスタープラン調査を行って総合的な開発計画を策定し、そのなかで高い優先度が与えられたプロジェクトに関して、フィージビリティー調査を行う場合も少なくない(トピック1参照)。

対象地域が限定される開発調査単独の協力のほか、全国規模で特定分野を対象とした協力も行われた。インドネシアではコメ不足解消のため、開発調査と円借款による灌漑事業、各種の農業生産技術に関する調査や技術協力を組み合わせた総合的な援助として、「米増産計画」が進められた。この協力は一時、コメの自給が達成されるという成果を収め、後継プロジェクトとして、パラウィジャ(トウモロコシ、ダイズ、キャッサバなどのコメを補完する主要食用作物)の振興が同じ協力方式の下で進められた。

タイを始めとする多くのアジア諸国では、日本から技術者チームが派遣され、相手国技術者チームとともに灌漑技術の体系化と技術者の育成を進める「センター型」のプロジェクト方式技術協力が行われた。センターの建設には無償資金協力が活用される場合も多く、協力終了後は、各国が独自にセンターを管理・運営し、重要な技術拠点としての役割を果たしている。

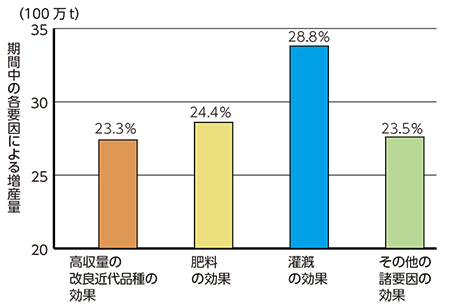

この間の協力の効果をマクロ的に捉えるため、フィリピンにある国際稲研究所(IRRI)が1983年に行ったアジア諸国の国民の主食であるコメの増産要因の分析結果を紹介したい。図1に示す通り、1965〜80年において灌漑稲作にもっとも貢献したのは「灌漑の効果28.8%」であり、次いで「肥料の効果24.4%」「高収量の改良近代品種の効果23.3%」などとなっている(トピック2参照)。

(1965-80)

3.平成時代におけるODAの特徴

経済発展を遂げたアジア諸国では、環境分野などへの援助が主流となり、農業分野への協力の相対的地位は低下した。1993年には、我が国が主導して第1回アフリカ開発会議(TICAD-I)が東京で開催され、アフリカ重視の姿勢が打ち出された。当初は飲料水供給や保健医療などの分野が重視されたが、経済発展のためには農業振興が不可欠であるとの認識が深まり、2008年に開催された第4回会議では「横浜宣言」に「成長の加速化」の一方策として、農業農村開発が掲げられた。JICAはこの会議で、アフリカのコメ生産量を10年間で1400万tから2800万tに倍増する計画としてアフリカ稲作振興のための共同体(CARD)の設立を発表した。その具体化に向け、農水省が支援する灌漑稲作プロジェクトと、JICAが中心となってウガンダ・スーダン・カメルーンなどで行うネリカ米*普及プロジェクトが併行して進められている。

地域的特徴と共に、協力内容にも新たな取組が見られる。世界銀行の経済開発研究所(EDI)が提唱した農民参加型灌漑管理(PIM)は、灌漑分野の国際的な潮流となっている。世界銀行や援助各国の支援により大規模な灌漑施設が整備されても用水が適正に利用されず、期待された事業効果が発揮されていない状況に対応するための方策として打ち出されたものである。用水を使う農家段階の意識改革がなければ効率的な利用は期待しがたいという認識に立って、農民の参加により末端灌漑施設の維持・利用を進めようとするものであり、急速な灌漑開発を進めていたトルコ・メキシコ・パキスタンなどで取り入れられ始めた。1997年には、我が国で第3回国際セミナーを (一財)日本水土総合研究所(JIID)とEDIが共催しており、この分野では、現在もカンボジア・ミャンマー・ラオスなどに、専門家チームを派遣して協力を進めている。しかし、各国とも、プロジェクト単位での取組はなされていても、全国に波及しているとは言い難い。筆者は、その方向性自体は間違ってはいないが、末端の水管理を農家組織に委ねて政府の負担を減らすためという、誤ったメッセージを農家に与えてしまった側面もあったのではないかと考えている。真に自治的な農家組織の形成を促すとともに、自ら水管理を行うことで収穫が増え、実利があることを実証するような取組があれば、より大きな成果が得られるのではないであろうか(トピック3参照)。

住民参加型の協力としては、農用地開発公団が1988年に農用地整備公団に名称変更とともに海外事業を担えることになり、JICAと連携して取り組んだ「村づくり協力」がある。公団の前身である農地開発機械公団から農用地開発公団に至る間に培われてきたボトムアップ的手法が海外においても活かされた。筆者はインドネシア南東スラウェシの協力現場を訪れる機会を得たが、農民が参加して整備された土水路は農民たちの手でよく管理されていた。さらに驚いたのは、プロジェクト完了時に贈与された精米機が買い替えにも対応できるよう、住民の取り決めで、利用者が一定割合のコメを使用料として納めていたことである。住民参加が形式的なものでなく、実体を伴う成果を収めていることは、プロジェクトに参加された関係者の努力の賜物であり、これに着目した世界銀行は、1995年に周辺地域で行う「小規模農家育成プロジェクト」への融資を決定した。

農用地整備公団は、農水省の補助により、砂漠化防止対策調査も実施した。アフリカのマリのニジェール川流域では、1985〜90年の基礎調査を行い、基本構想を提案、これに基づき、95年にかけて砂漠化防止対策実証調査を行った。住民でも取り組める乾燥地における水資源の保全技術などが開発されるとともに、ここでも住民参加型のアプローチがとられ、ワークショップにより非識字者の住民たちの意欲を生み出す手法が検証された。開発された技術は、JICA開発調査の実施や農水省の補助事業として、東アフリカの半乾燥地域やアジアの乾燥地域における砂漠化防止対策調査などに応用された。補助事業は、引き続き農用地整備公団によって実施され、1999年にこれを統合した緑資源公団、2003年にこれが独立法人化された(独)緑資源機構、さらにはこれが2008年に廃止されたのに伴い国際農林水産業研究センター(JIRCAS)によって実施された。現在、JIRCASは、農水省の補助により、アフリカの貧困削減のための調査などを実施している。

アジアにおける特徴的な取組としては、JIIDが農水省農村振興局の補助を受けてミャンマーなどで取り組んでいる圃場整備関係の調査がある。アジア各国への圃場整備の普及は昭和時代にも試みられたが、農家のニーズと合致せず立ち消えになった。しかし、近年の経済発展に伴い、農村の労働力が農業から他分野に吸収され、機械化などにより効率化を進める必要が生じ、圃場整備が再び脚光を浴び始めた。整備を進めるうえで避けて通れない合意形成の側面に着目して、円滑な推進に資するノウハウを蓄積している。

4.平成時代の灌漑排水分野の国際的動向

灌漑排水分野における国際機関としては、世界の農林水産省ともいうべき国連食糧農業機関(FAO)や国際農業研究協議グループ(CGIAR)傘下の国際水管理研究所(IWMI)があり、従来から調査協力や専門家派遣が行われてきた。ICIDは1950年に設立され、我が国の国際社会への復帰第1号の国際組織として、設立の翌年に加盟した。各国の技術者で構成される国内委員会が加盟する形で、永年にわたってこの分野における技術交流の場として重要な役割を担ってきている。

平成時代に入り、後述の世界水フォーラムなど、他分野交流が活発になり、その存在感の低下への対応として、他分野の専門家も招いて交流できる場として「世界かんがいフォーラム」が開催されるようになった。2013年にトルコのマルディンで第1回フォーラムが、2016年にタイのチェンマイで第2回が開催され、本年9月にはインドネシアのバリ島で開催される予定である。また、2017年に「ICID 2030年ヴィジョン:貧困と飢餓から解き放たれた水の不安のない世界に向けた工程表(A Roadmap to ICID Vision 2030: A Water Secure World Free of Poverty and Hunger 2030)」を発表し、国際社会への貢献をアピールした。これをICID組織と関係者の行動規範として、現在、作業部会を中心としてICIDにおける全ての活動はこの工程表に沿って進められている。

ICIDのもう一つの新たな取組として、2012年に始められた世界かんがい施設遺産(WHIS)の登録制度がある。ARDECの前号(第59号)で、山岡和純博士が執筆された論考「世界農業遺産と灌漑・水遺産」において紹介されたとおり、我が国からの登録数が抜きん出て多いのは、灌漑排水施設の主たる管理者である土地改良区の多くが、この制度に強い関心を寄せているためである。これには、2001年に始まった土地改良区の存在意義を地域住民に広く理解してもらうことを目指した21世紀土地改良区創造運動や、2005年に一般の人々に広く呼び掛けた投票および選定委員の意見を踏まえて決定された疏水百選の取組などが下地となっているものと考えられる。登録施設の関係者は連絡協議会を設立し、地域活性化に向けた地域資源としての活用などを進めている。

5.平成時代における水の論議と我が国の対応

灌漑排水分野と密接に関わる分野横断的な組織として、1996年に創設された世界水会議がある。国際社会において水問題を世界規模で対処しようとする非政府組織であり、我が国からは、河川・農業土木・上下水道関係の団体や企業が会員となっている。理事は、行政や研究機関などカレッジと呼ばれる6つの分野ごとに定数が決められ、全参加組織の投票によって選任される。農業土木からは、かつては故中村良太東京大学教授、最近では山岡和純博士がICID日本国内委員会から立候補し、理事に選出された。灌漑分野は最大の水利用者でありながら、現在、この分野からの理事は、諸外国からの選出を含め、不在の状況にある。

世界水会議の最大の活動は、世界の水の関係組織と専門家が一堂に会する場として、世界水フォーラムを主催国と共に開催することである。1997年にモロッコのマラケシュで第1回世界水フォーラムが開催されて以来、3年ごとに開かれている。昨年のブラジリア開催で第8回を数え、我が国は継続的に各分野から積極的に参加している。フォーラムでは毎回メインテーマを定め、それが議論の中心になる。

その各回のメインテーマは、第7回までは回を重ねるにつれ、理念構築から実行への流れが見られるが、第8回からはやや不鮮明なものとなっている(なお、各回のメインテーマや開催地などは、先の山岡氏の論考に表としてまとめられている)。

日本は、第3回フォーラムを京都・滋賀・大阪で開催し、この機会に、農水省は「水と食と農」大臣会議をFAOと共催した。その背景には、当時、水の議論において、「灌漑排水分野、とくにアジアの水田稲作は貴重な水資源を無駄に使っている」「農業用水も価格付けをして利用を制限すべき」といった論調が横行していたことがある。この大臣会議では、「食料安全保障と貧困軽減」「持続可能な水利用」「パートナーシップ」の3つの挑戦を掲げた大臣勧告が採択された。

ICIDの各種会議や世界水フォーラムは、世界的な課題に対して我が国が積極的に貢献するに格好の場であるとともに、我が国の事情に理解を得るための場ともなりうる。さらには、こうした場に新たな概念や基準を我が国から提案し、議論を経て、それを国際標準に高めていくことも可能である(トピック4・5参照)。

6.平成時代に我が国が主導した国際的活動

我が国の灌漑排水部門は、1991年に農業基盤整備事業が農業農村整備事業に名称変更されるとともに、環境重視の姿勢に転換し、2001年には土地改良法の事業実施原則に環境への配慮を明記した。こうした流れのなかで、前述のとおり2003年の第3回世界水フォーラムにおいて、農水省はFAOと「水と食と農」大臣会議を共催した。大臣会議は大臣勧告を取りまとめて成功裏に終わったが、筆者は会議を企画・運営した当事者として、そのフォローアップを行う必要があると考えた。アジア・モンスーン地域の水田灌漑排水システムでは、用水は重要な生産資材であるとともに、生活用水や環境用水としても使われ、水田は洪水防止の役割も果たすなど、いわゆる多面的機能を有している。しかし、これが世界の共通認識となっていなかったため、第3回世界水フォーラムがモンスーン・アジアに位置する日本で開催されたのを機に、アジア諸国と多面的機能に関する議論を深めるための場として、2004年にINWEPFを立ち上げた。アジア各国に参加を呼び掛けたところ、創設時に13か国が参加し、その後、インド、パキスタン、さらにはエジプトまで加わり、2018年には17か国に拡大した。

INWEPFは情報交換の場として創設されたため、援助の側面はなく、参加費用なども各国の自弁となっているため、早晩、参加国が減っていき立ち枯れになることも懸念された。筆者は、昨年11月に奈良で開催された国際水田・水環境工学会(PAWEES)とINWEPFの合同会議に久しぶりで参加したが、多くの国から各省庁の局長級の要人が参加し、熱心な議論を行っている状況に、当初の懸念が幸いにも杞憂に過ぎなかったことを実感した。

その背景としては、タイをはじめ経済成長著しい国では、灌漑排水分野への予算配分を確保するにはその根拠が必要とされるなかで、INWEPFが重要な情報源と認識されていることが推察される。また、ミャンマーのように今後、圃場整備や灌漑排水を積極的に推進していこうとする国にとっては、アジアの先進諸国の経験を吸収できる得難い場と捉えているように思われる。INWEPFの成長・発展は、資金や人材を支援するODAにおける援助国と被援助国の関係とは異なる、より対等で自由な情報の行き交う場の提供という、今日的ニーズに応えることの重要性を示唆している。

こうした場も、それを企画・運営する能力と継続の意思がなければ、ここまで発展することはなかったわけで、実質的に事務局の役割を果たしてきた農水省海外土地改良技術室をはじめとする関係者の努力に敬意を表したい。

7.おわりに

平成時代における農業農村開発の潮流をいくつかの視点から見てきた結果、この時代は、さまざまな外的要因に左右されながらも、昭和時代には見られなかった新たな展開への取組が進められた時代だと総括できる。そして、平成の次の時代は、平成時代の努力の方向を発展させ、関係者がより明確な目的意識を共有したうえで、農業農村開発が進められることが期待される。具体的には、次の2項目を共通の目標とするよう提案したい。

Ⅰ. 我が国の灌漑排水の得意分野の暗黙知を見える化して、戦略的な協力を進めることにより、日本が感謝され、尊敬され、憧れられる存在になること。

Ⅱ. 国際的な「事実上の基準(De facto standard)」を生み出し、国際社会における我が国の優位性を確保するとともに、国内政策に役立てること。

Ⅰ.について少し解説を加えると、「我が国の灌漑排水の得意分野」としては、受益者の申請による事業実施、それに伴う農民参加型灌漑管理や対立する関係者の合意形成などが挙げられる。「暗黙知を見える化」するには、多くの事例の背後にある本質的な知恵を掘り起こし、社会・文化の異なる人々にも納得できる形で提示する必要がある。「戦略的な協力」は、単発の協力ではなく、究極の目的のために各種の協力手法の組み合わせと関係者の連携体制を構築することである。それには、相手国の自然条件や経済・社会の発展段階、さらには人的資源や実施体制などの実力を見極めることが重要となる。

Ⅱ.については、「事実上の基準」として、INWEPFの活動や、その成果を世界水フォーラムなどの場で広めた、アジア・モンスーン地域の多面的機能という用語とその概念が挙げられる。多面的機能は、国内外で広く認知されるようになり、2014年には「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が誕生した。筆者が作成に関わった、国連教育科学文化機関(UNESCO)による河川流域における総合水資源管理(IWRM)のためのガイドラインも、実態として日本発の「事実上の基準」といえる。

この2項目に共通して重要なのは、金銭面や技術面の支援に加え、組織・制度や情報の価値に十分に留意することである。その重要性は、経済・社会発展が進むほど高くなると考えられ、前に述べたように、INWEPF活動への各国の関わりが深まっている事実がこのことを物語っている。

最後に、国際潮流として忘れてならないのは、2015年の国連サミットで定められた持続可能な開発目標(SDGs)である。SDGsは、今世紀に入り、いっそう望ましい世界を築くために国際社会が一体となって取り組むべき目標として国連が打ち出したミレニアム開発目標(MDGs)を引き継ぎ、2030年に向けて17の目標を定めている。農業農村開発は、1番目の目標「貧困をなくそう」、2番目の目標「飢餓をゼロに」、13番目の目標「気候変動に具体的な対策を」などと密接に関わっており、これらの目標への貢献度が、国際社会における評価基準となりうる。新たな時代の農業農村開発は、これら目標を十分に意識し、その成果を見える化しながら進めていくことが望まれる(トピック6参照)。