2025.2 FEBRUARY 71号

土地改良事業実施体制の比較考察

1 はじめに

東南アジア諸国では、著しい経済成長にともない、農村における農家人口や農業労働力の減少が問題となっている。そこで農業の機械化を進めるため、圃場整備に対する気運がここ10年の間に急速に高まってきている。

このような状況のもと、日本水土総合研究所では農地制度や圃場整備に係わる調査や技術協力を東南アジアや南アジアで行ってきた。

圃場整備を円滑に進めるためには、予算の確保、事業執行体制の確立と調査計画設計に係わる技術指針の策定などが必要である。しかし調査を行う中、日本と東南アジア諸国の間で、土地改良事業の執行体制が大きく異なることを改めて認識するに至った。

この要因は、自然・地形・社会条件や農業の形態、歴史的な経緯が関係すると考えられ、東南アジアで土地改良事業の大宗を占める灌漑事業を対象に、日本と東南アジア諸国と比較しつつ考察する。

なお、これまで筆者らは、東南アジアの農地整備やタイの法律、実施体制などについて報告している1、2)。

2 日本と東南アジアとの農業と土地改良事業実施体制の比較

(1)農業

ア.日本

日本は亜熱帯、亜寒帯を含む温帯地域に位置する。江戸時代には天候不順や浅間山の火山爆発、病虫害の発生などの自然災害により、寛永、享保、天明や天保の大飢饉に見舞われ、多くの餓死者が出た。また1993(平成5)年、未曽有の冷夏長雨により作況指数は全国平均74、青森県28、岩手県30となり3)、コメを輸入するに至った。特に太平洋側に位置する両県が甚大な被害に見舞われたのは、ヤマセ(偏東風)によるところが大きい。

イ.東南アジア

熱帯地域に位置する東南アジアは、モンスーンにより豊かな水資源に恵まれている。数多くの仏教遺跡が残るタイ・スコータイ王朝の石碑にはラムカムヘーン大王(13世紀末)の言葉「水に魚あり、田に稲あり」が刻まれており、それを物語る。農家の庭には鶏、池には魚がいて、果物がたわわに実っている。紛争などがない限り、餓死することはほとんどない。これはタイだけではなく東南アジアに一般的に当てはまる。なお、コメの生産量は気象条件により毎年増減するが、中でも2011年、タイに大洪水が発生し経済社会に大きな打撃を与え、インラック政権の担保融資制度も関係して翌年コメの輸出量が減少した経緯がある。

(2)灌漑農業と天水農業

ア.灌漑農業

稲は元来熱帯植物であり、気温の関係上、日本の稲作農業は一期作しかできない。日本も東南アジアも同じく自然災害に度々見舞われるが、東南アジアとの大きな違いはヤマセなどの冷害の有無である。

イ.天水農業

東南アジアの農業は基本的に天水に依存している。それに最も適した作物が伝統種の浮き稲(floating rice)である。収量は低いが、洪水で水位が高くなってもそれに連れて茎が伸びるという特質がある。したがって、浮き稲を栽培している限り、洪水被害は日本ほど深刻な問題とはならない。それは灌漑農業でなくても、降雨量も多い熱帯の天水農業であれば生計が成り立つことを示している。今もなお、低平地などで栽培されている。

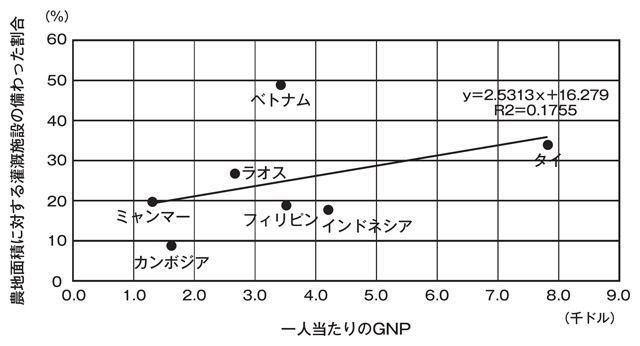

ここで、1人当たりGNPと農地面積に対する灌漑施設の割合の関係を見ると、図1の通りとなる4、5)。地形条件、気象などの自然条件や開発政策などの社会経済条件により国によって大きな差があるものの、一般的に1人当たり国内総生産が高い国ほど灌漑の割合が高く、天水農業から灌漑農業へ移行していることを示している。上記はあくまでも農地に対する灌漑施設が備わった割合で、その年の降雨量や貯水量により、毎年灌漑面積や2期作、3期作の作付面積が異なることに留意する必要がある。

(出所)FAOSTATのデータを基に作成

(3)近世、絶対王政期における土地改良事業の実施体制

ア.日本

わが国の土地改良の歴史を振り返るとき、古代のため池、大溝、条里制水田や中世の東大寺荘園の水路などが1つの事例となる。しかし、戦国時代から江戸時代の元禄期に農地が飛躍的に拡大6)したことから、近世の江戸時代以降の土地改良事業の実施体制について考察する。特に江戸時代中後期に行われた新田開発に焦点を当てる。

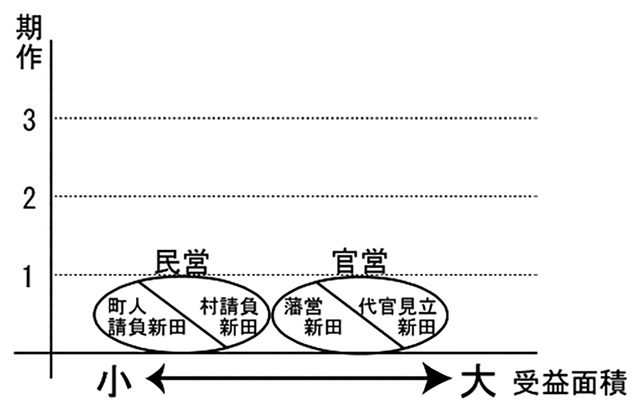

事業主体は大きく官営と民営に分類される7)。

官営は代官見立新田と藩営新田である。

代官見立新田は幕府が命じ、代官が開発適地を選定し、農家の賦役や私財の投入などにより開発された。完成後、代官は年貢の1/10が与えられ、農民は当初年貢を納めなくてもよかった。たとえば、井沢惣兵衛の武蔵国見沼代用水や川崎平右衛門の武蔵野新田開発が挙げられる。幕府は各藩に江戸築城の普請や参勤交代を命じるくらいなので、財政的な支援はない。

藩営は数村を対象に藩が主体となって取り組む事業で、岡山藩が行った児島湾干拓が典型例である。

民営は村請新田と町人請負新田から成る。

村請新田は村人が自ら開発を行う事業で、藩に届け出て許可を得れば行うことができた。藩は石高と年貢が増え、村人は自由に耕作することが可能となり収入の増につながる。また、一定期間年貢が減免されるなどの優遇策が講じられた。

町人請負新田は、商人が資金を投入して開発し、収穫したコメを販売して収益を確保する方法である。豪商銭屋五兵衛は加賀国河北潟干拓の新田開発を行ったが、台風被害により事業を完遂できなかった。鴻池善右衛門は河内国の新田開発を成し遂げ、今も鴻池の地名やJR西日本の駅名が残っている。

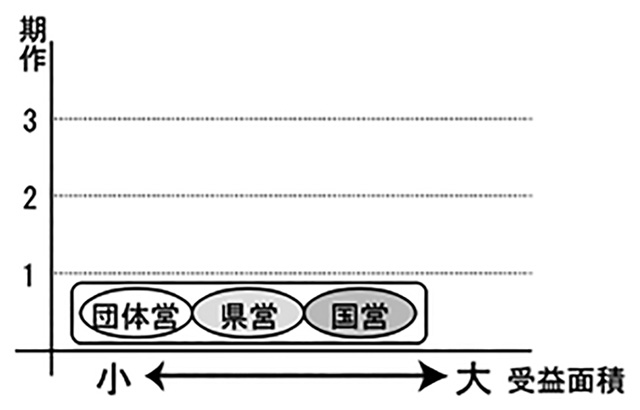

図2は江戸時代の事業実施体制の概念図である。受益面積が大きい順に官営の代官見立新田と藩営、民営の村請新田と町人請負新田に並べたが、現在の土地改良事業のように受益面積の採択要件はないものの、一般的に受益面積の大きさはこのように考えられる。参考までに、官営見立新田の見沼代用水路総延長は52km、見沼干拓総面積は1,228町歩、町人請負新田の鴻池新田は119町歩である。

イ.東南アジア

(ア)絶対王政

19世紀以前は多くの国で絶対王政が敷かれていた。国王が絶対的な権力を有し、国土も国王の所有物である。国王の号令一下、権力の強化と富の蓄積が図られた。富の源泉はコメで、確実に増やす方法は稲の作付面積を拡大することである。当時の経済は自国で得られる農産物や鉱物などの資源、交易品に支えられていたが、農産物、とりわけコメが重要な産品であったと思われる。

そのため、灌漑農業を目指して、井堰、ため池や水路などの建設を行った。その費用や維持管理は農民の賦役や徴税で賄った(以下、(イ)で後述)。その課程で、カンボジア・アンコールワットの西バライ(12世紀)、タイのサリットポン貯水池(14世紀)、東南アジア諸国ではないが南アジアのスリランカではアブハヤ・ウェワ貯水池(紀元前4世紀、19世紀後半改修)などが建設され、今も利用されている8)。これらが絶対王政の下で建設、維持管理された灌漑施設であり、王政を支えた社会基盤、かつ農業基盤であった証しである。

これに関し、古代カンボジア史の研究者である石澤良昭は、「アンコール朝の経済的な繁栄を支えたのは、緻密に計算された水利灌漑網だということがわかっている。その水利システムは「バライ」という貯水池を中心に隅々まで張りめぐらされた水利網のおかげであって、田地を恒常的に灌漑化することができたからにほかならない」と述べている9)。

仮に歴史的な灌漑施設遺産がなくても、王国の往時の繁栄ぶりを示すカンボジアのアンコール・ワット、インドネシアのボルブドゥール寺院やミャンマーのバガンの世界三大仏教遺跡群が主に灌漑農業による莫大な富で建設されたと推察される。

(イ)タイの官僚機構とサクディナー(権威田)制10)

タイは中央を貫く国内最大の河川であるチャオプラヤ川の中流域に都を置いたスコータイ王朝(13~15世紀)以来、下流に移動し、アユタヤ王朝(14~18世紀)、トンブリ王朝(18世紀)、そしてチャクリ現王朝(18世紀~)へと続いている。チャクリ王朝ラマ7世国王の時代、1932年、クーデターにより立憲革命が起こり、絶対王政から立憲君主制へと変わった。また、先に述べた歴史的な灌漑施設もあり、必ずしもタイが東南アジアの絶対王政を代表するものではないが、比較的文献などが得られやすく、今も土地改良事業を数多く行っているタイを採り上げる。

アユタヤ王朝(1351~1767年)は約400年続き、今のタイの社会経済基盤が形成された時代と言っていい。この時期、王政を支えていた組織は、王族は当然としてクンナーン(高等官)である。サクディナー制は水田面積ライで示され、高等官は400ライ以上である。400ライ未満の官僚もいた。1ライとはタイの伝統的な面積の基本単位40m×40mで、現在も使われている。なお、サクはサンスクリッド語で力、威力、ナーはタイ語で水田を意味する。

それは権威田、位を示すもので、日本の江戸時代のように武士に俸給として石高が与えられるものではなく、クンナーンに水田やコメが配分されることはない。給与はなく、ポストによって得られた収入から国に所要の税を納めた残りが収入となる。したがって、収入の多寡は個人の能力や裁量によるところが大きい。

しかしながら、サクディナー制を見ると、やはりタイはコメを基軸とする稲作社会であることが窺われる。このほか、位階、鈞賜名や職位で身分が表された。

中央には,内務、宮内,大蔵と農務の4省が置かれ、官僚の主な職務は、労働力の管理、徴税と裁判の管理監督であった10)。(赤木攻氏「タイのかたち」めこん)

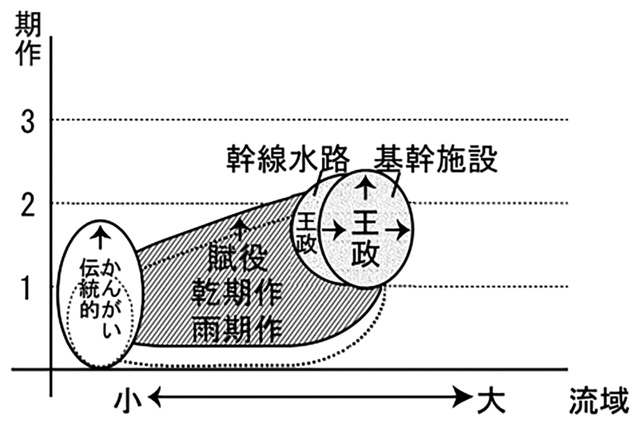

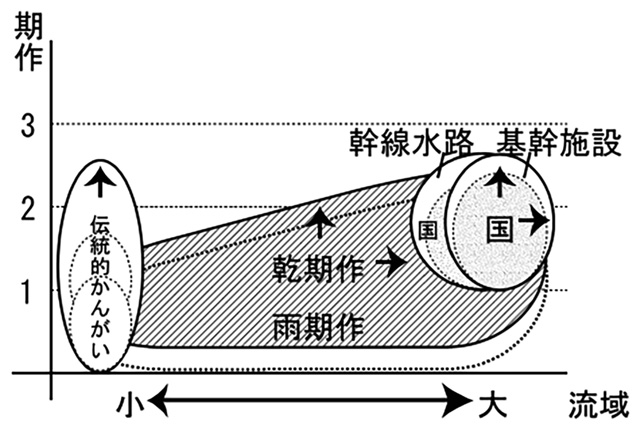

これらから土地改良事業の実施体制を推察すると、官僚が徴収した税金を財源として資材と労働力(賦役、使役)を確保し、クンナーンが指揮しながら工事を行ったと考えられる(図3)。それは、灌漑による2期作の拡大につながり、条件に恵まれた地域では3期作も可能だったに違いない。

なお、国の力が及ぶ範囲は村の一部で、それ以外は村の共同体に任されていた11)。

したがって、灌漑施設の管理は補修も含め大きな貯水池などの基幹施設は国(国王)が行い、末端レベルは村が行ったと考えられる。玉城・旗手によれば、共同灌漑は「宗教的な司祭者を兼ねた共同体の長老」が管理したと指摘している12)。また、インドネシアの伝統的な組織であるスバックは、水利、自治、相互扶助(ゴトンロヨン)とヒンズー教が一体となった組織である13)。

これらを総合的に勘案すると、村レベルの水管理は共同体、仏教寺院と農家が一体となって行っていたと考えられる。

チャクリ王朝(1782年~)時代に、1855年イギリスとの間でボーリング通商条約が締結され貿易の自由化が進められた。そこで農産物を輸出するため、1888年、民営によりバンコクの北にあるランシット湿原を水路掘削し舟運と灌漑用水を確保するとともに、水田面積を拡大した14)。その後、ラマ5世国王はコメ輸出税をインフラ開発に投資することとし、絶対王政時の1902年、農業省に水路局を創設して、灌漑施設と堤防(農道)の整備を行っている。なお、事業の執行体制や継続性に着目すれば、水路局はスコータイ王朝農務省の官僚制を伝統的に引き継いでいると言ってもいい。なお、現在の王室灌漑局は、タイの官庁では珍しく、軍や林野局と並んで王室という名前を冠している。

絶対王政とは別に、東南アジアでは各地に農民による伝統的な灌漑組織があり、代表例としてタイ北部チェンマイ盆地のムアンファイやインドネシア・バリ島のスバック、スリランカのカンナなどが挙げられる(図3)。

(4)近代における土地改良事業の実施体制

ア.日本

明治維新の後、近代国家として士族授産に取り組んだ公共事業は三大疏水、中でも安積疏水はその代表である。大久保利通内務卿(内務大臣)のもと、内務省勧農局が直轄で県とともに1879(明治12)年に工事に着手し、猪苗代湖の水を安積の大地に導いた。

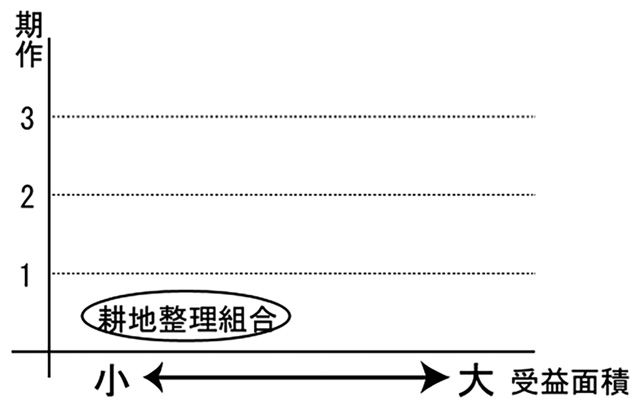

また、1873(明治6)年の地租改正で物納から金納となったことから、農家収入を増やすため、集落を単位とした静岡方式や石川方式田区改正などの耕地整理が行われた。それを踏まえて、1899(明治32)年に耕地整理法、1908(明治41)年に水利組合法が制定されている。

補助制度は、1897(明治30)年に日本勧業銀行からの耕地整理に対する融資、1908(明治41)年に水利組合に対して補助(図4)、1933(昭和8)年になって、国営事業の第1号として巨椋池干拓を行った。戦後1949(昭和24)年に土地改良法を制定し、国営、県営と団体営事業からなる現行制度に至る(図5)。なお、原則として土地改良区が施設の維持管理を行っている。

イ.タイなどの東南アジア諸国

第二次世界大戦後の食糧危機を背景に、タイ王室灌漑局(前水路局)は、1950年、世界銀行の借款で大チャオプラヤ灌漑事業を開始し、基幹施設であるチャイナート取水堰を整備した。その技術を活かし大きなダムを各地に建設している15)。それは、2期作、3期作の作付面積の拡大にもつながっている。

現在ではこのような大規模事業のほか、中小規模の事業も行っている。タイは事業制度がかなり整備されているが、東南アジア諸国にそのような制度があるとはいえ、基本的に、ダム、頭首工や幹線水路などの基幹施設は国が整備を行うものの、支線水路、末端水路は地方や地元が整備することになっている(図6)。なお、基幹施設の維持管理は国だが、支線水路、末端水路の管理は、国、地方政府と地元農家が共同管理している場合が多い。

3 総合的な考察

(1)自然条件と農業

日本と東南アジアの稲作を比較すると、元来熱帯植物である稲を対象とし、熱帯モンスーンによる豊かな水に恵まれているため、東南アジアの方が優位にある。しかも水さえあれば、2期作、3期作が可能である。

日本では1期作しかできないので、灌漑などにより単位面積当たりの収量の増を目指す。他方、東南アジアでは、まず天水農業による水田面積の作付け増を求める。たとえば、等高線に沿った水田で畦畔を立て天水を貯留する。次にため池や貯水池を造り雨期の水を蓄え、乾期に灌漑する。

(2)灌漑規模と手法

狭い国土の日本は山岳地帯が7割を占め、平野の面積は限られている。したがって、流域毎の沖積平野の面積はそれほど大きいことはない。先に述べたように、江戸時代の官営見立新田であってもせいぜい1,000~2,000ヘクタール程度だ。なお、土地改良事業では国営の灌漑排水事業の採択要件は3,000ヘクタール以上である。

江戸時代はともかく、現在では粗用水量から必要水量を求め、それに見合った灌漑計画、施設計画を立てている。すなわち需要主導型の灌漑計画である。

それに対して、ラオス、タイ、ミャンマー、カンボジアとベトナムは国際河川であるメコン河が国土を貫き、広大な沖積平野が広がって大穀倉地帯を形成している。タイはチャオプラヤ川、ミャンマーはエーヤワディ川と大河川が南下し、同じく大平原を成している。

ここで、1地区数千~数万ヘクタールの受益地を抱える大流域を対象とした灌漑を行おうとするので、雨期に可能な限り水を貯めるため、巨大な貯水池やダムを造成しなければならない。参考までにインドネシアでは、1989年、灌漑面積550万ヘクタールのうち、政府管轄区域は440万ヘクタールと実に8割を占めている16)。

しかも集水面積や降雨量に係らず、貯水池建設適地で最大量の貯水可能な構造物を造る。東南アジアでは受益地の必要水量から貯水量を定めるという需要主導型の発想はなく、豊水年を想定し、とにかく貯めるだけ貯めるという供給主導型の灌漑計画を策定するからである。それは年によって大きく降水量が異なり、可能な限り水を貯めた方が安全側であることも関係する。なお、国際機関や海外のコンサルタンツが計画設計する場合は、必要水量から貯水池の全体容量を計算している例が多い。

(3)事業主体

上述したように、日本では江戸時代は事業規模の大きい事業が官営見立新田だが、幕府直轄事業ではない。幕命により代官が主導するが、財源はあくまで地元が賄う。この背景には、大名の領地は公有で、幕府は土地の管理(大名の配置、改易や移封など)や年貢の徴収権さえ押さえていれば、体制を維持することができたことがある。しかも数千、数万ヘクタールに及ぶ大規模な受益地は見当たらず、それほど高度な技術もなかったため、適切な規模で開発を行う方が都合よかった。さらに藩営新田のように藩に財政負担をさせた方が、城普請や参勤交代と同じように力を削ぐことになるからである。

また日本の事業実施体制は、冠婚葬祭と同じく、集落が1つの単位となる。農業、林業、水産業も同様で、これを踏まえて農水省は土地改良区、農業協同組合、森林組合や漁業協同組合などを対象とした団体行政を展開してきた。

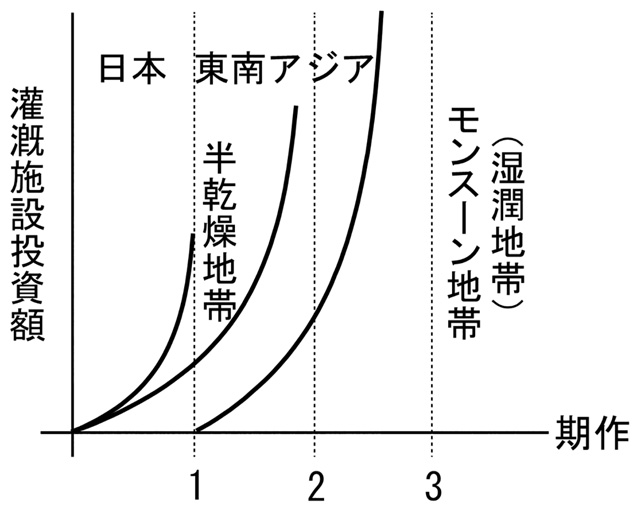

東南アジアの絶対王政のもとでは、土地は国王の所有物で、そこで生産される農産物は、農家や官僚の取り分を除けば、すべて国王の物となる。しかも広大な農地を抱え、国が大きなため池を造って灌漑をすれば収量は確実に増える。しかし、数戸の農家や集落が共同できるような規模ではなく、巨大な投資と多くの労働力を必要とする。それは日本の小流域よりも、そして東南アジアの半乾燥地域(たとえばミャンマーの旧都であるマンダレー付近)よりも、流域の広い湿潤地域の方が投資は多大である(図7)。

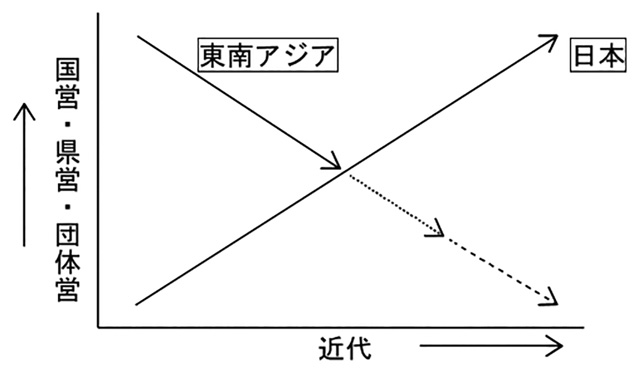

このような状況のもと、タイではサクディナー制下にある官僚機構を駆使し、建設や維持管理に係る灌漑事業を行ったと推察される。それは絶対王政の下で国王にしかできなかった。同時に、未開の地も多く末端レベルの開発や小規模の灌漑開発は村に任されていた。これは、奇しくも現在の灌漑事業の制度と符合し、近世の実施体制や仕組みが今に引き継がれてきたと推察される。

(4)総括

以上述べてきたように、自然条件、農業の形態や近世の政治体制の違いによって、土地改良事業の実施体制が異なる。

日本では,団体営、県営、そして国営へと事業制度を拡充してきた。受益面積が数千ヘクタールでダムを造成する事業であっても、団体営と同じ考え方で集落レベルの事業の積み重ねで大きくなったような国営事業を創設した。いわば、国営事業は、団体営事業と県営事業の延長線上にある。耕地整理法、水利組合法と土地改良法の制定経緯と仕組みを並べて比べれば、明らかだ。なお、安積疏水は国家的な事業で例外的な取り扱いで、那須疏水と琵琶湖疏水は栃木県と京都府が主体となって行った。

これに関し、日本でも大規模な灌漑地区では東南アジアと同じように国自らが全額国費で建設や維持管理を行う方法があったかもしれない。実際、そのように主張する人もいる。しかし、それは近世の歴史的な開発の変遷を踏まえない、あまりにも一方的な考えだと思われる。やはり、土地改良事業は公共性があるとはいえ、農地は私有財産であり、農家が事業によって直接便益を享受する観点から、農家が発意し事業申請する現行制度が望ましい。国営事業で造成した施設やその水利権は農林水産大臣の財産であるが、施設の維持管理に係わる経費を土地改良区が負担するようになっており、本来あるべき姿であると思われる。

東南アジアでは,土地改良事業は地元負担がない直轄事業である。地方政府や農家などの団体が事業主体となって行っている事例もあるが、数は限られている。これには、絶対王政時の事業の進め方が今も色濃く残っており、灌漑事業は農家の申請のみではなく、国が発意して事業を行うことも関係する。しかも中央集権国家が多く、地方政府に権限があまりない、体制が十分整っていないことも一因である。

したがって、日本のように、国営、県営、団体営と重層的に事業を行うことは難しく、いかに国が主体となって末端まで水路を建設するか、管理するかにかかっている(図8)。これまで灌漑事業を対象に述べてきたが、圃場整備についても2、3期作が可能な灌漑地区で実施されることとも関係するが、地方自治体や農家団体が事業を行うよりも国が行う方が早く、確実であると考えられる。なお、ベトナムではコミューン(地方自治体)が圃場整備を行なっている。

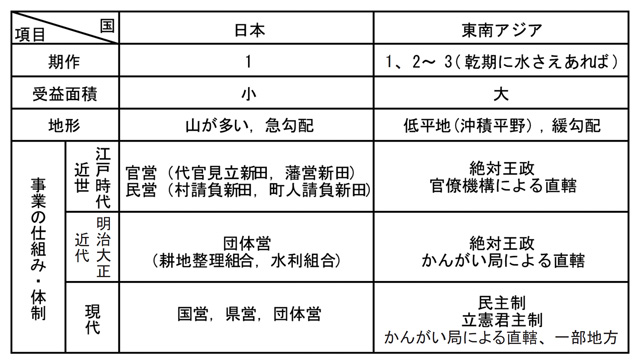

表1は以上述べた日本と東南アジアの灌漑事業及び実施体制を比較したものである。

4 おわりに

海外の研修生を招きセミナーを開催し、当方が海外へ赴き現地調査する機会が多い。その際、日本の土地改良法と事業実施体制について紹介し、先方政府職員と議論する。しかし実際、事業制度や事業執行体制について関心はあまり高くない。それよりも身近で切羽詰まった課題である農業水利組合の組織化や維持管理費に係わる負担金の徴収方法の方が議論が盛り上がる。

しかしながら、事業実施体制も土地改良事業を進める上で大事な要素である。これまでの知見を踏まえ、日本と東南アジアで相互に違いを認めつつ,灌漑に係わる技術のみならず、実施体制も含めた技術協力のあり方を調査研究していきたいと考えている。