1.はじめに─農業農村開発の技術とは何か

「農業農村開発の技術」とは何であろうか。ARDECの読者には、農業工学(農業土木学・農業農村工学・地域環境工学など)を学んだことのある農業土木技術者が多いので、農業農村開発に関する特段の説明は必要ないかも知れない。しかし、よくよく考えてみると、農業農村という単語は存在しない。インターネットで検索すると、唯一、農業農村工学のホームページに以下のような表現で登場する。

─農業農村工学は、農業の生産性向上と農村の生活環境の整備、農業農村にかかわる中小都市も含めた地域全体の持続的発展を図るため、循環を基調とした社会を構築し、水・土などの地域資源を、人と自然の調和、環境への配慮を重視して合理的に管理する科学技術です。─

すなわち、農業農村という単語は、農業と農村を単純につなげたに過ぎないようである。したがって、農業農村開発といった場合には、農業開発と農村開発とに展開するのが良い。

次に、技術に関して明確に定義しておきたい。そもそも、技術(technology)と工学(engineering)との差異はどのような点にあるのか。日本では、明確な差異を意識せずに使用されているように思う。ちなみに、『大辞林 第三版』における定義は次の通りである。

技術:自然に人為を加えて人間の生活に役立てるようにする手段。また、そのために開発された科学を実際に応用する手段。

工学:科学知識を応用して、大規模に物品を生産するための方法を研究する学問。広義には、ある物を作り出したり、ある事を実現させたりするための方法・システムなどを研究する学問の総称。

すなわち、技術も工学も科学(知識)を応用する点では共通しているが、技術は手段そのものであり、工学は研究する学問に特化している。したがって、「農業農村開発の技術」は農業および農村を開発するための手段と定義できる。

一方、農業および農村を開発するための方法・システムなどを研究する学問が農業農村開発工学あるいは農業農村工学(地域環境工学、旧農業土木学)といえる。研究する“学問”であるので、必ずしも現場に適用することまでは責任を負っていないと、現場からは見透かされているようにも思う。

さて、本題に戻ろう。農業農村開発の技術とは何か、すなわち農業を営む人々、あるいは農村に住む人々の生活に役立つような手段とは何か。この問題に答えるためにはまず、農業農村の人々の本音を把握する必要がある。しかし、農家と非農家、あるいは都会に住む人々と農村に住む人々の生活パターンは異なる。また、日本の農村に住む人々と東南アジアの農村に住む人々との生活パターンも異なる。こうした生活パターンは、各地域の風土や歴史などに根差している。

農業土木にゆかりのあるエッセイを多く残した小説家の司馬遼太郎(1923-1996)は、『アメリカ素描』(1986)のp.18で、次のように述べている。

─人間は群れてしか生存できない。その集団をささえているものが、文明と文化である。いずれもくらしを秩序づけ、かつ安らがせている。 (中略) 文明は「たれもが参加できる普遍的なもの・合理的なもの・機能的なもの」をさすのに対し、文化はむしろ不合理なものであり、特定の集団(たとえば民族)においてのみ通用する特殊なもので、他に及ぼしがたい。つまりは普遍的でない。─

つまり、技術は文明としては農業農村社会に導入できても、文化レベルでは導入できない。農業農村で生活する人々の本音を正しく把握するためには、文化まで踏み込んで理解する必要がある。単なるアンケート調査では、本音は分かりようがない。こうした異なる地域社会に生活する人々の本音を、私たちは、どのように把握したらよいのであろうか。

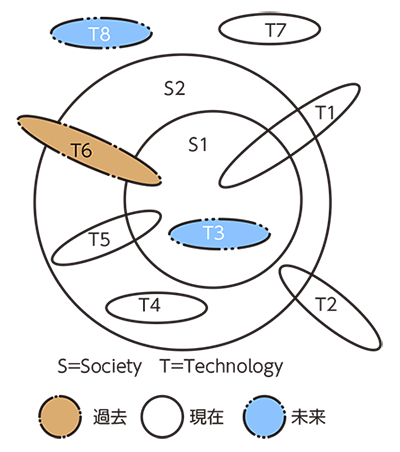

図1は、私がイメージしている農業農村開発の技術の導入・普及に関する概念である。ここで、Sは対象とする農業農村、Tは技術である。この図を使うと、農業農村における技術の導入・普及過程を次のように説明できる。

既存技術としては、伝統的な栽培技術や灌漑・排水技術などの他に、最近のICT/IoT(情報通信技術/モノのインターネット)・ドローン・GIS(地理情報システム)などが当てはまるであろう。いずれにせよ、技術者(技術に携わる者)は対象とする農業農村(現場)の声に耳を傾け、解決すべき正しい課題を設定し、農業農村の生活者の役に立つ手段を提供する責任がある。

本稿では、図1を意識しながら、私自身がこれまでの経験を通して気づいた、農業農村の人々の本音を把握するためのヒントと農業農村社会に技術を導入・普及する際の心構えのようなものを述べたい。

2.農家の二男からみた、日本の農業農村における技術の変遷

私は、栃木県の田舎の水田農家の二男として生まれた。幼少期を過ごした昭和40年(1965年)頃は、田植えの時期には、未だ暗い早朝に隣村から大勢の女手(田植隊)がやって来て、折衷苗代の苗をむしり取り、藁稭で束ねて、田圃に運んだ。私は、その苗束を一列に並んだ女手の少し手前に投げ入れる「苗ぶち」が大好きだった。そして、それ以上に好きだったのが、母が田植えの日に早起きして、田植隊をもてなすために作る御馳走だった。別の日には、両親が早朝から隣村に出掛けて行くことがあったのを覚えている。「結」という共同労働の形態が残っていた時代である。

早苗饗(田植えの終了時)とか扱き上げ(稲刈り終了時)とか、農作業の節目に開かれる宴会や村祭りも好きだった。酒を酌み交わし、歌を歌いながら皆が心の底から、その年の収穫を喜んで幸せそうにしている姿を見るのが大好きだった。こうした集まりや祭りは、集落内に作られた青年団や婦人会、若妻会とか呼ばれる年齢や性別ごとに組織されたグループが取り仕切っていた。自分も、いつかは青年団で地域の活動を支えるようになるのかなと、幼心に思っていた。

私が小学校に入学した1967年頃から我が家に、耕耘機・バインダー・コンバイン・田植機・乾燥機などの農業機械が次々と導入された。これにより農作業の方法が劇的に変化し、田植え時期の御馳走も消えていった。それでも農業機械が故障するたびに、機械屋さんがやって来て機械を修理するのを眺めては、「技術者というのは大したものだ」と思った。春先には、地下水を汲み上げて水田を潤すために、親父たち大人が協力しながら井戸掘りをしているのを見て、何で地面を深く掘るだけで水が出てくるのか不思議に思った。ポンプで水を汲み上げる際に、呼び水をするのと発動機を回すタイミングが一致すると、大量の水が汲み上がってくる“技”にも感動した。

農家は何でも屋さんだった。開墾・水の確保・土の管理・栽培・施肥・防除・気象・収穫・販売・村内の共同作業など、親父は、ほとんどすべてを一人でこなしていた。そして、問題があると、農家同士が相談して問題解決に当たっていたが、やがてよろず相談窓口は農協が担うようになった。農協は、農家を何でも屋さんから専業に変貌させた。

この頃は、農業機械という技術革新が日本農業を根本から変えた時代だった。しかし、技術の進歩が速すぎたのだろうか、1970年からはコメの生産調整が始まり、胸をときめかせるような農業機械もなくなってしまった。そして、農家の二男が分家して、農業で生計を立てられるような時代も終わり、私は普通に中学・高校・大学と進学することになった。ともあれ、私の幼少期の農業農村風景には、現在、見直されつつある農業の多面的機能が、すべて備わっていたように思う。

3.農業工学の技術との出会い

私が、大学に入学したのは1978年である。数学と物理が好きだったので理工系学部に入ろうと思ったが、農家の倅が農学部に行かなかったら、近所のおじちゃんや兄ちゃんたちに申し訳ない気がしたので、農学部の道を残した。入学直後の1年生のときに、農業工学の先生が担当する教養の講義を受講した。それが農業工学との出会いだった。しかし、その最初の講義で現実の農業とは違うと直感し、大学の専門教育に疑問をもったまま、農学部農業工学科に進学した1)。

専門課程では、物理学を基礎とした水理学や土壌物理学には理学的な匂いを感じ興味を持てたが、「工学」と名のつく講義には経験的要素が多いので面白みを感じなかった。ましてや、農業水利学と農村計画論の講義は理系とは程遠い、政治学のように思えた2)。そのため、卒論では数学を駆使する教授の下で土壌物理学を学んだ。大学院進学後、正月に田舎に帰る度に、近所のおっちゃんから「日本の農業は、これからどうなんだ?」と尋ねられ、地元の農協職員で兼業農家をしていた兄貴には「農業の現実は違うんだ」といつもいわれた。農業農村の現場を離れて都会に来てしまっていた私には、まったく返す言葉がなかった。ただ、この頃、自分の生まれ故郷が「国営那須野が原開拓建設事業」の受益地であることを知り、農業土木に少しだけ興味が湧いてきたような気がする。

1984年の年末に博士課程を中退して、三重大学農学部の助手になった。三重大の農業土木学科には、東大にはない実学的な6つの研究室が並んでいた。毎年の卒論発表会を通じて、私は農業土木学が技術学であり、大学における農業工学の専門課程ではツールとして個々の技術とその使い方を教育・研究していることが、分かってきた。また、研究室の異なる助手たちとの自主ゼミを通して、同じ農業土木学科のなかにも、さまざまな考え方があることを知った。

とくに、ある助手の「農業土木学は税金を払っている国民、すなわちサラリーマンのためにある」という意見は、「農家のために農業土木学がある」と信じていた私には衝撃的だった。たしかに、農業土木を農業基盤整備という国家レベルの事業ととらえれば、その技術は個々の農家ではなく、整備事業担当者に役立ち、その結果として国民のためにならなければならない。そういう意味では、「サラリーマンのため」というのにも一理あった。

4.海外における農業農村開発

私の海外進出は意外に遅い。国際的なデビューは、1984年に札幌で開催された地盤凍結に関する国際シンポジウムだった。その後、1990年に京都で開催された国際土壌会議に参加し、その年の暮れにアメリカのパデュー大学の土壌化学の先生の研究室に留学した。30歳のときだった。1992年に帰国後、毎年、アメリカの土壌学会に参加したが、その発表のほとんどは、土壌中の水分と熱の移動現象に関する研究だった。

そうしたなか、1997-2000年に地球規模の水循環研究をしていた理学系の水文・気象の研究グループのシベリア凍土調査に参加した。これが、初めての本格的な海外調査だった。現地のカウンターパートとのやり取り、空港カウンターでの観測機器の持ち込み、片言英語での現地の人との交流、文化や常識の違いからくる誤解など、それまで経験したことのない、さまざまな苦労を知ることになった。

海外調査ではロジ(logistics)が重要である。そして、それ以上に、現地のカウンターパートとの人間関係が重要だった。宿舎からツンドラ調査地までの凸凹道をドライバーに連れて行ってもらい、約束した時間に確実に迎えに来てもらう。煙草を吸わない私は、ポケットに煙草を入れておき、迎えに来てくれるたびに「スパシーバ(ありがとう)」と言いながら、1本ずつドライバーに渡した。こうした気配り法は、幼少期の田植えを見て学んだように思う。

三重大から東大に移った1999年以降は、海外調査に行く機会が増えた。とくに、現在の農学国際専攻に移った2005年以降は、大学院生の海外実習に同行して、東南アジアの国々に出かけた。文科省のデータ統合・解析システム(DIAS:Data Integration and Analysis System)第1期プロジェクト(2006-10)に参加し、開発したフィールド・モニタリングシステム(FMS)3)を東北タイのコンケンのフィールドに設置したことで、頻繁にタイを訪問するようになった。また、DIASに関連したグリーン・ネットワーク・オブ・エクセレンス(GRENE)プロジェクト(2011-2015)4)では、タイ・フィリピン・インドネシア・ベトナムのフィールドにFMSを設置して、気象や土壌データを自動回収する現地実験を繰り返した。科研費(2011-2015)では、SRI(System of Rice Intensification:イネ集約栽培法)の栽培技術の比較研究でインドネシア・カンボジア・タイ・ラオスを訪れた。

東南アジア各国を訪問して感じたのは、私が幼少期を過ごした農業機械化前夜の日本の農村の雰囲気だった。国が違って言葉が通じなくても、農家のマインドは同じだった。私の生まれ育った近所の農家と同じように、現地の農家は片言の会話とさりげない振る舞いから、日本人の一人ひとりの性格を素早く察知して、本音と建て前を上手に使い分けていることがわかった。

また、現地にFMSを設置しているのを興味津々で眺めている子供たちのなかから、50年前の自分が飛び出してくるような錯覚に襲われた。「ここに最新技術を導入したら、農村はどう変わるのか」「この子供たちの生活は、どうなるのだろうか」「この技術を普及させることが、地域社会にとって、本当に良いことなのだろうか」と、畏れのようなものをいつも感じた。

すでに、農業機械が普及し尽した日本の農村には農業の後継者がいなくなり、耕作放棄地が増えている。発展途上国における農業農村開発を考えるとき、日本の技術者は日本における農業の歴史を踏まえたうえで、技術の導入と普及を図る必要がある。そのような意味で、農業機械が導入された50年前の日本の農業および農村を知る70歳前後の元気な農家が、「国境なき農業団」を結成して、東南アジアの農業農村で技術指導するのは面白いと思う。

5.農業農村社会における技術の普及速度

農業技術は、農作業の力仕事を軽減してくれた。また、農作業に拘束される時間を解放してくれた。その結果、生活にゆとりが生まれた。しかし、技術の普及にはある程度の時間が必要である。急速な技術の導入は環境の破壊をもたらし、社会の混乱を招くことになる。そのバランスが難しい。

日本では、戦後の高度成長期における急激な工業化が公害問題を招いた。急激な農業機械化と化学肥料が、コメの生産調整・減反政策に繋がった。私たちが海外の農業農村開発を考える際に注意しなければならないのは、その地域の現状を正しく分析し、どの技術をどの順番で誰に普及させるかということである。日本の農業で経験した技術の導入の結果と現状を分析しながら、対象国への技術導入を考えなければならない。対象国には、既存の技術がある。その技術に立脚して、社会が成り立っている。そこに新技術を導入することで何が起こり得るのか、技術者は現場の本音に耳を傾け、用意周到に技術の導入方法を準備する必要がある。

導入した技術が根付くかどうかは、結局、そこに暮らす人々に依存する。農業農村の持続可能性を考えた場合、ときにはローテクとハイテクを組み合わせながら、じわじわと技術を浸透普及することも必要である。いまや、どこの国に行っても携帯電話が使えるし、山道の凸凹道を日本製の自動車やバイクが走っている。良い技術は、自然淘汰されて生き残るようである。

6.農業農村開発の先端技術利用と通信インフラ整備

海外における先端技術利用については、ARDEC第56号の特集記事が参考になる5)。この号では、地球観測衛星による農業気象観測・衛星リモートセンシング・GIS・ドローンなどが紹介されている。これらの技術は、今後、ますます農業農村開発の現場に浸透していくことが期待される。私も同号のOpinionでFMSを紹介し3)、センサデータの他に画像データも自動取得できることのメリットを主張したところである。

それにしても、先端技術の進歩は本当に目覚ましい。今では、2年前にはなかった4K、8K、熱カメラなど、インターネット経由で現場映像を取得できる性能の良いカメラが低コストで使える。こうした高解像度カメラなどを使って、遠隔地の農業農村現場の状況をリアルタムに見ることができたならば、日本から現地に指示するだけで海外の農場を管理できるようになり、農産物の貿易や流通システムに革命が起きる可能性がある。

そうした近未来を想定して、最近、私は原発事故で全村避難が続いていた福島県飯舘村で「農畜産物生産を支援するICT営農管理システムの開発」実験をしている6)。この実験ではLTE-SIM(Long Term Evolution:より高速化させた、次世代の通信規格/Subscriber Identity Module:加入者識別モジュール)とソーラーパネルを使用して、放牧牛の高解像度画像をインターネット経由で、クラウドサーバに収集することに成功している。世界の農業農村に、情報インフラとして高速通信網が確保できれば7)、この技術は低コストで導入できるようになる。ただし、この技術の普及もまた、対象とする地元の農業農村の社会的ニーズ次第である。

7.おわりに─農業農村開発の技術者教育

農業農村開発の技術者は、対象とする「農業農村社会の本音」と「適用可能な技術」との両方を知っている必要がある。また、細分化されてしまった農学全分野の最低限の技術に通じていなければならない。では、そうした技術者をどのように育成したら良いのであろうか─これは難しい問題である。

私は現在、英語でDepartment of Global Agricultural Sciencesと表記される農学国際専攻の専攻長である。当専攻は「農学部が総合的な視点を失ってはいけない」との根拠から、1997年に新設され、各研究室は旧学科から定員を出し合って構成されている。そのため、卒論や修論の発表会では全教員が農学全分野のトピックを聞くことになる。

当専攻(専修)では座学ではない農場・牧場・臨海・森林・海外実習を3年生に受講させ、農業農村開発の技術を現場体験させている。また、修士1年生には、専門分野をシャッフルした小グループごとにテーマを与え、問題解決学習法(PBL ; Project-Based Learning)で調査研究させる講義や海外実地研究を課している。さらに、2010年にIPADS(International Program in Agricultural Development Studies)を立ち上げ、さまざまな国からの留学生教育にも力を入れている。いずれにせよ、教員としては多様性のなかで育った卒業生が、海外の農業農村開発の現場で活躍するのを願っている。