2025.2 FEBRUARY 71号

REPORT & NETWORK

1 はじめに

−国際協力に始まる北海道大学の系譜−

札幌農学校として1876年に開学した北海道大学は、来年(2026年)に創基150周年を迎える。現在では12学部21大学院、学生と教職員をあわせて総勢2万人を超える総合大学となり、「フロンティア精神」、「国際性の涵養」、「全人教育」および「実学の重視」という四つの基本理念を建学の精神として掲げながら発展を続けている。札幌農学校の開学にあたり、明治政府はマサチューセッツ農科大学(現マサチューセッツ大学アマースト校)の実質的な初代学長であったウィリアム・S・クラーク博士に熱心に働きかけ、博士はその期待に応え1年間の休暇を取って来日したそうである。札幌農学校の教頭となったクラーク博士は、札幌にはわずか8か月ほどしか滞在しなかったにも関わらず、当時の学生たちに大きな刺激を残していった。今も多くの日本人が知る「Boys, be ambitious!(少年よ、大志を抱け)」という言葉は、クラーク博士がアメリカに帰国する際に残した言葉である。ウィリアム・ホイーラーやデビッド・ペンハロー、ウィリアム・ペン・ブルックスをはじめとする外国人教授陣も、高等教育機関たる札幌農学校の基礎を築きあげ、いわば札幌農学校は当時のアメリカ人の熱心な国際協力の賜として発展しその後の北海道開発を支えてきたといえる。

その札幌農学校に始まる北海道大学は、いま多くの国際協力にかかわっている。本稿ではその一端を紹介するとともに、農業農村開発協力の一例として北海道大学がボリビアで実施している国際協力機構(JICA)草の根技術協力事業のあらましについて報告したい。

2 北海道大学の国際協力

北海道大学は2005年4月にJICAと包括連携協定を締結し、その枠組みのもとで様々な連携事業を実施してきた。

北海道大学には現在、2千名ほどの留学生が在籍するが、そのうちの50余名がJICAの長期研修員であり、本学の大学院生として学位取得を目指して修学中である。これらは「アフリカの若者のための産業人材育成(ABE)イニシアティブ」、「資源の絆プログラム」、「健康危機対応能力強化に向けた感染症対策グローバルリーダー育成プログラム」、「食料安全保障のための農学ネットワーク agri-net」、「SDGsグローバルリーダー」等々のJICAの各種留学制度や、複数のSATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)のスキームにより受け入れているものである。

そのSATREPSは2024年度現在、5つのプログラムがザンビアやコンゴ、モンゴル、タイ、チリで実施され、今後カザフスタンとベトナムでも始められようとしている。

さらに近代日本の開発経験をJICA留学生のみならず北海道大学の日本人学生にも学ぶ機会を提供するJICA開発大学院連携プログラムを、本学の大学院共通授業科目として複数開講しており、「資源開発と環境対策の歴史と未来」、「日本農業の近代化」、「日本の近代化とこれからの保健科学」、「日本の近代化とこれからの国土開発」、「資源開発と環境対策の歴史と未来」、「国際環境保全学総論」、「環境汚染比較特論」、「環境科学基礎論」といった科目構成となっている。

JICAが日本国内でおこなっている短期の研修員受け入れ事業(課題別研修)についても、獣医学研究院や水産科学院が受け入れ元となって実施しているほか、学外の団体が実施する研修でも講義担当者として複数の本学教員が協力している。

技術協力プロジェクトとしては北海道大学の獣医学研究院は長年ザンビア大学の獣医学部を支援しており、現在も継続的にプロジェクトを実施し、またモンゴルでも獣医師の能力強化プロジェクトに取り組んでいる。草の根技術協力事業についてもボリビア、ザンビア、ウズベキスタンでそれぞれ事業が進められており、さらに個別専門家あるいは調査団の団員として北海道大学の教員が多数海外へ派遣され、学生もインターン生としてJICAの在外事務所や国内拠点でお世話になったり、水産学部では短期の海外協力隊員としてボランティア派遣されるという活動を行っている。

学生や一般市民向けのセミナーやプログラムもJICAとともに多数実施しており、そのテーマも「食の安全保障」、「SDGs」、「フードロス削減」、「観光開発」、そして「国際協力のあり方」と,多岐にわたっている。

これら様々なJICAと大学の協働のなかで大きな支えとなっているのが、JICAから北海道大学に派遣・出向されているコーディネーターの存在である。本学の国際連携機構に国際協力マネージャーとして在籍し、JICAとの橋渡し役となっているのはもちろん、北海道大学の様々な国際協力活動への助言や支援、相談の窓口役として、あるいは逆に大学からJICAへの情報伝達役などとして活躍いただいており、最近の北海道大学のJICA関連活動を大いに盛り上げてくださっている。

3 ボリビアにおけるJICA草の根事業の取り組み

続いて本節では筆者が直接携わっている南米ボリビアの草の根技術協力事業(パートナー型)のことを紹介したい。

JICAのホームページ1)によると、草の根技術協力事業とは、「国際協力の意思のある日本のNGO/CSO、その他民間の団体、地方公共団体または大学が、開発途上国の住民を対象として、その地域の経済及び社会の開発または復興に協力することを目的として自己の利益に関わりなく行う国際協力活動」であり、「団体が有する技術、知見、経験を生かして提案する活動を、JICAが提案団体に業務委託してJICAと団体との協力関係のもとに実施する共同事業」とされている。本事業は「JICAが政府開発援助(ODA)の一環として行うものであり、その活動または成果報告等を通じ、広く日本の市民の国際協力への理解・参加を促す機会となること」も期待されている。また、「本事業の提案団体が本事業を通じて培った経験を活用し、日本の地域社会が直面する課題解決や、地域の活性化にも役立つ取り組みを行うことも期待」とされている。

北海道大学は2020年にこの事業の「パートナー型」にボリビアの案件で応募し採択された。「パートナー型」は「開発途上国における国際協力に豊富な実績を有しているNGO等の団体を対象にしたもの」で、「提案団体がこれまでの経験や強みを活かし、開発途上国の課題解決により寄与する事業を展開すること」が期待されている。コロナ禍のため事業開始が遅れたものの、2022年7月から5カ年の予定でボリビアでの事業に着手した。事業名は「日系人社会が牽引する持続的な循環型農業システム確立のための支援」としている。

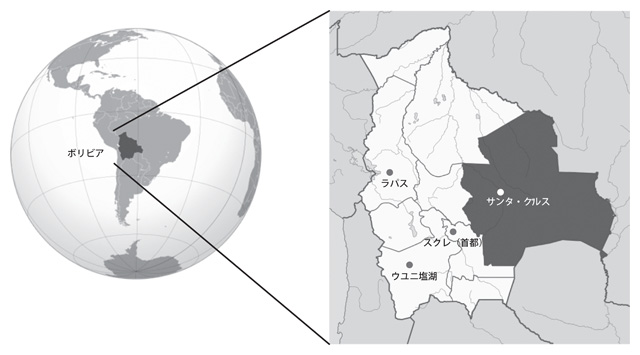

ウユニ塩湖やチチカカ湖、アンデス山脈などで有名なボリビアは、海に接しない内陸国である。主要産業は鉱業と農業で、豊かな天然資源を持ち、亜鉛、銀、鉛、レアメタルのリチウムや天然ガスなどを産出する。しかし経済発展は遅れ、国民1人あたりGDPは約3,600米ドル(2022年)と中南米各国の平均を大きく下回っており、南米の最貧国の一つと位置づけられている。人口約1千2百万人が日本の約3倍の国土に暮らす多民族国家であり、1825年にスペインより独立し、スペイン語が広く使われている。日本からみて地球のほぼ裏側の南半球に位置し、日本からの航空便での移動には最低でも途中2回の乗り継ぎを経て、ほぼ1日半の時間を要する。日本との時差は11時間あり、TV会議の時間設定にも苦労する。日本とボリビアは1914年に外交関係を樹立し、さらに遡る1899年には日本から最初のボリビア移住が始まり、現在も1万人を越える日系人がボリビア社会で活躍している。昨年2024年には外交樹立110周年と移民125周年を祝ったところである。

ボリビアはアンデスの山の国というイメージがあるが、国土の中央から東側はアマゾン川の流域にあって広大な熱帯雨林やサバンナの平原となっており、主たる農業地帯もこの地域に拓かれた。これがサンタ・クルス県で、中心都市は人口約180万人を擁するサンタ・クルス市であり、経済的にはボリビアで一番の大都会となっている(図1)。

この地域はアマゾン川のいくつかの支流が大きな平野を形成し、現在では広大な農地が展開している。地域の農業開発・発展の一翼を担ったのが日本からの移住者の皆さんである。サンタ・クルス県には多くの日系移民が入植した。その一つが第二次世界大戦後の1954年から1964年まで、当時アメリカ占領下にあった沖縄・琉球政府の計画によって3千2百余人が19次にわたり移住したその名もオキナワ移住地であり、もう一つが同じく大戦後に主に九州や四国、北海道から多くの移住者があったサンファン移住地である。

両地区とも入植当時は鬱蒼たるジャングルであったところを開墾し、農地が拓かれ、現在ではオキナワ地区だけでも5万haほどの農業地帯となっている。これは本国沖縄県の農地面積を上まわる広さである。オキナワ地区では主に大豆、サトウキビ、小麦、ソルゴー、トウモロコシ、それに酪農製品や肉牛が生産され、サンファン地区もボリビアの米どころとなり、穀類のほか果樹栽培や養鶏が盛んである。日系人農家の1戸あたり経営面積は100haを優に越え、数百haもの大規模農場を経営されている方も多い。日本国内では北海道の農業者の平均経営面積は断トツに大きいが、その一桁上の広さでサンタ・クルス県の日系農家は農業を経営している。

北海道大学の草の根事業は、日系移民の移住地であるオキナワ市とサンファン市を含むサンタ・クルス県を対象として、「耕畜連携による循環型農業システムに関する営農技術を現地の農協団体や試験機関が農業者へ提供できるようになること」をプロジェクトの目標としている。日系移民が開墾したジャングルには有機物に富む元来肥沃度の高い土壌があり、入植以来この土を利用して農業が営まれてきた。しかし近年は土壌劣化による生産性の低下、地力の減退が目立ってきており、農業者のなかでもこのことを課題と捉える人が増えてきている。地域では家畜生産も盛んに行われているものの、これまで耕種農業と畜産を結びつけたいわゆる耕畜連携の取り組みはほとんど行われていなかった。持続的な農業を実践するため、耕畜連携による循環型農業システムの導入が不可欠、という認識が本事業のベースである。

事業の直接のターゲットグループは、日系農業者が設立したオキナワとサンファン両地区の農協(CAICOとCAISY)、サンタ・クルス県の熱帯農業研究センター(CIAT)、地元の搾油生産物・小麦生産者協会(ANAPO)と、ガブリエル・レネ・モレノ国立自治大学(UAGRM)の各団体に所属する技術者・研究者とし、これら組織に所属する組合員の生産者や学生に裨益することを目指している。

そして事業の柱(アウトプット)として、次の3つを掲げ、具体的な活動として取り組んでいる。

1.農地の地力回復と土壌肥沃度の維持に向けた土壌管理方法を確立しその技術を習得すること。

2.資源循環を考慮した安定的な畜牧体系を確立しその技術を習得すること。

3.技術普及体制を整備し、循環型農業に関する営農技術を広く営農者に対して提供出来るようになること。

一つ目の柱である農地の地力回復と土壌肥沃度の維持のため、堆肥の施用と緑肥の導入を試みている。CAICOとCIATでは牛糞堆肥を、養鶏の盛んなCAISYでは鶏糞堆肥を施用し、その効果を提示できるよう圃場試験を進めている。また緑肥の導入についても、低肥沃度や塩類集積が問題となっているCAICOの畑作圃場で緑肥導入の効果について検証している。さらに製造した堆肥を散布するのではなく、牛そのものを高密度に放牧しふん尿を直接排せつさせることによって牧草地を直接改良しようという試験もCAICOとCIATで行っている。

二つ目の柱は耕畜連携のもう一つの要である家畜そのものの生産性改善の取り組みであり,乳牛と肉牛の飼養管理と繁殖状態の向上を目指すものである。畜牧体系と家畜繁殖の専門家がそれぞれ粗飼料の栄養評価や牛の肥育のための飼養管理のあり方、人工授精の受胎率向上のための現地指導を行っている。

三つ目はこれらの成果を普及させるための取り組みである。対象地域での営農技術普及には農協や生産者組合が大きな役割を有しており,普及員はこれら団体に所属している。農協や生産者組合のネットワーキングと、各団体に所属している普及担当者を通じた広報活動の強化が狙いである。

事業開始から2年半が経過しちょうど折り返し点を過ぎたところであるが、年2回の作期には干ばつによる発芽不良や圃場管理の手違いなどもあって、なかなか思いどおりに進まないもどかしさもある。現地のカウンターパート団体の担当者と十分な意思疎通をしながら事業を進め、成果を積み上げ、それを広報普及していく必要がある。

ところで、北海道よりも大規模な農業を展開する地域に対し日本が技術協力支援を行う意義について、あるいは首をかしげる向きもあるかもしれない。そこには2つの意味があると考えている。

一つは、ボリビアの日系農家による農業は、経営規模こそ大きいとはいえ、土壌管理と家畜管理の面では改善の余地が多くある点である。開墾以来、土壌資源をいわば収奪的に利用しながら粗放的に行われていた農業は、持続性があるとはいえず、干ばつや大雨といった気象災害などに対するレジリエンスも高くない。塩類集積などの問題を抱える圃場も増加傾向にあり、対策が必要となっている。これは本事業のローカルな意義・役割といえよう。

もう一つの意味合いは、大規模であるからこそ世界のこれからの農業課題を先取りできる可能性があるという、グローバルな意義である。北海道をはじめ世界各地で農業は大規模化へ向かっており世界の食料供給の多くもその持続性に依存している。従来の農法の見直しが徐々に進み、リジェネラティブすなわち持続可能で資源循環・再生的な農業が各地で志向されつつある。低投入かつ効率的な農業の推進は、この地域のみならず何よりも世界でいま必要とされている農業体系であり、そのような農業を開発途上国でも展開できることを示す意義は大きい。

この事業での取り組みが、ボリビアだけでなく、世界各地で進む農業の大規模化・効率化に対し、モデルケース的な解を示せるよう努力したい(写真1)。

4 北海道大学の国際協力の今後

農学校として始まった北海道大学、また北海道の農業は、当時の先端を走る欧米からの支援と知識の吸収があって発展してきた。現在、北海道大学はTimes Higher Education(THE)による「THEインパクトランキング2024」の総合ランキングで世界の1,963大学中72位にランクインし、5年連続国内1位を獲得するに至っている2)。

また2023年12月には文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」について、本学が提案した「フィールドサイエンスを基盤とした地球環境を再生する新たな持続的食料生産システムの構築と展開」が採択となり、リジェネラティブな持続的食料生産システムの研究開発を推進することによって研究力の向上を図り、また海外や北海道内の関係機関と連携しながら研究成果の社会実装を進めていくこととなった3)。

北海道大学には全国から多くの学生が集まってきてくれるが、その少なからぬ数の学生は世界に目を向け、世界を舞台に活躍することを志向してくれている。また各地の課題に向き合い教育と研究を通じて社会に寄与したいと考える教員と、それをサポートしてくれる職員も数多くいる。北海道大学が取り組んでいる様々な国際協力が、いずれ各地各様の実を結ぶよう今後も努力し、期待していきたい。