2025.2 FEBRUARY 71号

REPORT & NETWORK

1 はじめに

カンボジアでは灌漑排水に関する国が策定する技術基準がないため、様々な問題が生じている。このため、独立行政法人国際協力機構(JICA)は技術協力「灌漑排水国家標準設計基準策定プロジェクト」を2022年3月から4年間の予定で実施している。

筆者は、プロジェクト開始から2024年9月までの2年半、チーフアドバイザーとしてこのプロジェクトに従事した。本稿では、プロジェクトの背景と計画、主な取り組みなどについて報告する。

2 プロジェクトの概要

(1)プロジェクトの背景

カンボジアでは農業が経済社会の発展に重要な役割を果たしている。カンボジアの人口の約8割が農村部に住み、GDPに占める農業の割合は23.5%(2018年)となっている。特に、米は耕地面積の約8割を占める基幹作物である。しかし、雨水を利用した一期作が多く、単収は1ヘクタールあたり約3.5トン(2021年)とまだ低位である。今後、生産性の向上と自給的稲作から輸出等の商業的稲作への発展のため、灌漑排水の導入が望まれている。

カンボジアの灌漑施設は、その多くがポル・ポト時代(1975~1979年)に十分な技術検討がなされずに造られている。その後も内戦や予算不足などの課題に直面し、多くの灌漑施設が有効に機能しておらず、効率的な改修が必要となっている。

このため、カンボジア水資源気象省(MOWRAM)は灌漑面積を毎年3万ヘクタール拡大する計画を掲げて、小・中規模なものはMOWRAM自身により、大規模なものは様々な開発パートナーの支援を受けて、灌漑施設の整備を進めている。しかし、カンボジアには灌漑排水に関する国の技術基準がないため、現在は、MOWRAM職員やコンサルタント、開発パートナーの個々の知識・経験に基づいた計画設計等が行われている。その結果、構造物の品質不良や事業・業務の非効率化など、多くの問題が生じている。

灌漑分野において、我が国は多くの専門家を派遣するとともに、各種プロジェクトを実施してきた。日本の資金協力によって整備された灌漑施設は、耐久性があり洪水時も損壊しないなど、その品質がカンボジアで高く評価されている。これまでの日本の支援に対する信頼もあり、MOWRAMは20年にわたる懸案であった設計基準の整備に向けた支援をJICAに要請し、本プロジェクトはスタートした。

(2)プロジェクトの計画

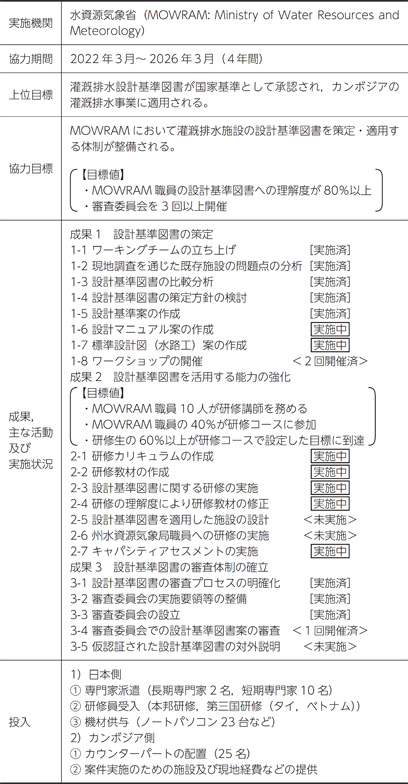

本プロジェクトでは、①灌漑排水施設の設計基準図書の策定、②設計基準図書の運用に係るMOWRAM職員の能力強化(研修の実施)、③設計基準図書の審査体制の確立(審査委員会の設立)を活動の三本柱としている。プロジェクト終了後、設計基準図書がカンボジアの「国家基準」として正式に制定され、カンボジア全国の灌漑排水事業で適用されることを目指している。

本プロジェクトは、JICA直営の長期専門家とコンサルタント専門家(業務委託契約)の両専門家が協働体制を構築して実施するハイブリッド型技術協力プロジェクトである。一方、MOWRAM側はカウンターパートとして灌漑気象技術サービスセンター(TSC)や工学局など関係4局の職員(計25名)を配置している。

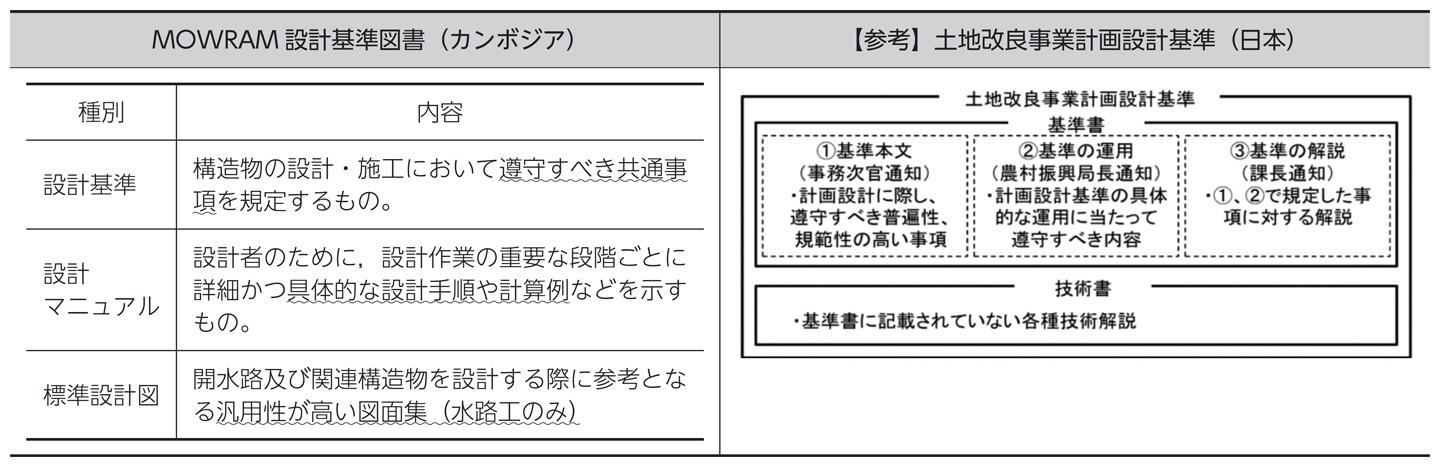

本プロジェクトでは、頭首工と水路工(開水路)の2工種を対象に、設計基準、設計マニュアル、標準設計図(水路工)の3種類の設計基準図書を策定する。

設計基準図書は、MOWRAMだけでなく、カンボジアで灌漑排水事業の設計・施工に携わる多くの開発パートナーや、建設コンサルタントなど民間企業も遵守すべきものであり、策定過程において関係者の理解・合意形成を促進することが不可欠である。このため、これらの関係者によるワークショップを4回開催する予定である。また、設計基準類に係る情報収集や意見交換などを行うため、日本及び近隣国(タイ、ベトナム)でカウンターパート研修を実施する。

プロジェクトの枠組みと2024年9月までの実施状況を表1に示す。

3 プロジェクトの主な取り組み

(1)設計基準図書案の作成

本プロジェクトでは、我が国の土地改良事業計画設計基準を参考に、頭首工および水路工の設計基準図書を策定する。その構成及び内容を表2に示す。設計基準図書のうち「設計基準」は、設計における普遍的事項を定めるものであり、土地改良事業計画設計基準(日本)の「基準書」に相当する。その内容は日本の基準書に準拠しているが、カンボジアの特性(自然環境、社会・経済条件、事業の実施状況など)を勘案し、表3のとおり必要な修正を行ってMOWRAMの設計基準案を作成した。特に考慮した事項について、以下に述べる。

|

|

頭首工 |

水路工(開水路) |

|

日本より拡充・ |

- 調査・設計の手順を示すフローチャートを追加 - 調査項目として「気象調査」を追加 - 分散性土及び膨張性土に関する調査の必要性を追加 - 設計洪水量,再現期間など基本的条件の決定手順フローを追加 |

- 調査・設計の手順を示すフローチャートを追加 - 分散性土及び膨張性土に関する調査の必要性を追加 |

|

日本より緩和・ |

- 両岸取水を可能とする(検討・確認が必要な条件を明記) - ゲートの標準径間長を指標化 - 河積阻害率を15%以内に緩和 ※日本は10% - 耐震設計を簡素化(レベル1のみ) |

- 水管理方式(需要主導型など)に関する記載を省略 - 水路線形は水面幅3倍以上の曲線半径で可 - 最小許容流速は0.45m/s(水中植物の繁茂は考慮しない) - 耐震設計を簡素化 |

|

カンボジア向けに変更した点 |

- カンボジアにおける河川の区分を追加 - 関係法令一覧をカンボジアのものに変更 |

- 水路組織の分類を変更(分水施設を調整施設に統合,など) - 関係法令一覧をカンボジアのものに変更 - 余裕高を通水能力と設計流量の最小比により設定 |

1)分散性土・膨張性土の対策

カンボジアでは、道路や堤防、灌漑水路などの構造物に対する侵食作用が激しく、盛土に多数の孔(ドラゴンホール)などが発生し、機能不全に陥るケースが多数報告されている(写真1)。メコン川流域には侵食の原因となる分散性土や膨張性土が広く分布しており、特別な配慮が必要である。このため、これら特殊土の分布と特性を把握する調査を実施し、必要な対策を検討・実施するように設計基準で規定した。

2)設計洪水量などの決定手順

カンボジアでは河川整備計画がほとんど策定されておらず、設計洪水量(洪水位)は入手可能な資料により個別に検討する必要がある。洪水頻度解析や流出解析などによる設計洪水量(洪水位)の決定手順を設計基準の中で定めた。

3)耐震設計の簡素化

カンボジアは地震のリスクが低いため、地震荷重の算出にあたっては橋梁の設計基準(カンボジア公共事業運輸省制定)で規定されるせん断力係数の最小値を用いることとした。

4)カンボジア語による図書の作成

設計基準図書はカンボジア語を正文、英語を仮訳としている。日本人専門家が先に英語版を作成し、カウンターパートと確認した後、灌漑分野の専門性を有する外部業者がカンボジア語に翻訳し、それをカウンターパートが主体となって確認している。道路など他分野の技術基準等で使われている技術用語と整合性を図るようにしている。

(2)設計基準図書の運用能力の強化

MOWRAMは、本省(官房、事務総局(4局)、技術総局(7局),内部監査局など)及び各州水資源気象局(PDWRAM、25局)からなり、職員1,401名(このうち「Engineer」に分類される技術職員は979名)を有する。

MOWRAMにとっては初めて制定する技術基準であり、本プロジェクトで策定する設計基準図書がカンボジアで定着するには、多くのMOWRAM職員がその目的と内容を知っている必要がある。一方、設計の実務担当者においては、具体的な設計手順や計算を含めて、詳細な内容を理解しなければならない。また、設計基準図書の運用を持続するには、本プロジェクトでの取組を一過性のものとせず、プロジェクト終了後もMOWRAMが自ら研修を実施して設計基準図書を普及することが重要である。そのため、研修プログラムとして、①MOWRAM職員が最低限知っておくべき設計基準の概要などを学ぶ「概要編(ET-OV)」、②設計業務の担当職員が設計マニュアルなどを適切に活用するための「詳細編(ET-Exp)」、③これらの講義を実施できる職員を育成する2コース「講師養成コース(IT-OV及びIT-Exp)」の計4コースを計画・実施している(表4)。

|

研修コース名 |

対象者 |

内容 |

時期 |

講師 |

備考 |

|

① |

- MOWRAM本省及びPDWRAM技術職員 |

MOWRAM職員が最低限知っておくべき設計基準の概要などを学ぶ |

2024年 |

IT-OVを修了したMOWRAM職員 |

約300人の |

|

② |

- 設計業務に従事する技術職員 |

MOWRAM担当職員が灌漑排水事業において設計マニュアルなど設計基準図書を適切に活用できるようになる |

2025年 |

IT-Expを修了したMOWRAM職員およびJICA専門家 |

対象者は |

|

③ |

- プロジェクト - 工学局などに所属する講師候補者 |

ET-OVコースの講義を実施できる講師を養成する |

2023年 |

JICA専門家 |

10人以上の |

|

③ |

ET-Expコースの講義を実施できる講師を養成する |

2024年 |

5人以上の |

(3)設計基準図書の審査体制の確立

我が国では、食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会の付託を受けた技術小委員会が土地改良事業計画設計基準等の制改定や農業農村整備事業の実施に必要な技術的課題に係る調査審議を行っている。その委員は外部の学識経験者が任命されている。

一方、MOWRAMにおいては、2023年8月のフン・マネット新政権発足後、同省が所管する法律や政策、マスタープランなどの制改定のため、大臣を委員長とする委員会と同委員会の業務を分担する5つの小委員会が設置された(2023年10月)。これらの委員会のメンバーは全てMOWRAM関係者(大臣、幹部職員、顧問)である。

本プロジェクトでは、学識経験者など外部の意見も取り入れることを重視して、MOWRAM幹部職員10名のほか、大学教員2名(カンボジア工科大学、王立農業大学)と関係3省(公共事業運輸省、農林水産省、地方開発省)の外部メンバーを加えた「審査委員会」を省令により設置した(2024年1月)。

日本の技術小委員会は基準の制改定以外の技術的課題(農業農村整備に関する技術開発計画など)に関しても調査審議を行うが、MOWRAMの審査委員会は設計基準図書に関することに特化しており、設計基準図書案の審査のほか、基準制定後の普及や改定を進める役割も担うこととしている。

(4)本邦研修

本プロジェクトでは、2024年2月に本邦研修を実施した。プロジェクトの主な課題を①技術基準に対する理解の促進、②多様なステークホルダーとの連携、③オーナーシップの醸成(援助依存体質からの脱却)と捉えて、技術基準の目的と制改定の実務、関係者(本省・地方農政局、コンサルタントなど)の役割分担、産学官連携、海外援助を契機とした技術発展の事例(愛知用水)などを学べるように研修を企画した。研修先は、東京(農林水産省など)と設計基準「頭首工」の改定作業を担っている東海農政局の管内(愛知・三重)とした。

4 おわりに

本プロジェクトは2026年3月の終了まで残り1年ほどになっている。研修やワークショップなどを通じてMOWRAM内外の関係者の理解と合意形成を促進し、プロジェクト終了までに審査委員会で設計基準図書案の承認を得ること、さらにプロジェクト終了後も研修や必要に応じて設計基準図書の見直しが自律的に行われることを目指して、現在も活動が進められている。灌漑排水の開発ポテンシャルを有するカンボジアにおいて、今後、灌漑排水に関する技術水準が向上し、適正かつ効率的に事業が実施されていくよう、本プロジェクトがその出発点となることを期待したい。