2025.2 FEBRUARY 71号

REPORT & NETWORK

一つの地域に住む人々が主体的に協働で地域の共通の課題の解決に取り組んでいくことは容易なことではない。そこには個々人の価値観や考え方の違いがあり、また、利権なども絡んでくるため、連携が難しいからである。しかし、近年の気候変動や自然災害、世界的なパンデミック、そして戦争などが各地域に与える影響を鑑みると、今後、個々の地域において人々の連携を促し、様々なリスクに対応できる体制を整えていくことが益々、重要になってくると思われる。本稿では筆者が実践してきたベトナムの農村における地域づくりを事例として紹介し、住民主体の地域づくりに必要なことは何か、外部から協力する際にどのような関わり方が大切なのか、そして、外部から協力することの限界について考察する。

1 ベトナムの統治体制におけるモデル構築と普及の可能性

ベトナムは54の民族が住む多民族国家であり、南北に細長い国土を持ち、異なる気候がもたらす地域ごとの豊かな生物多様性とそれを糧に生きてきた人々の多様な暮らしや文化がある。そして、地域ごとに人々の協力の仕方、意思決定の方法も異なる。筆者が住民主体の地域づくりに関する事業を実施する際、最も留意していることは、関わる地域の歴史や文化はもちろんのこと、人々の物事の決め方や協働の仕方を尊重することである。筆者は「よそ者」であり、事業を実施することで対象地域の格差拡大を助長し、人間関係を壊すことは避けなければならない。また、「よそ者」の重要な役割として、事業終了後に対象地域の人々が自分たちの活動として無理なく続けていけるよう、体制や状況を整えていくことが挙げられる。ベトナムでは外国の支援団体は政府機関とパートナーシップを結び、事業を実施する必要がある。そのため、政府機関と良好な関係を築き連携していくことが、ひいては住民が主体的に行う活動を支援していくことに繋がる。外国の支援団体の中には、ベトナムのトップダウン型の管理体制を敬遠するところもあるが、考え方によっては大きなチャンスになるとも言える。

例えば、農業普及センターは農業・農村開発省、省レベル(日本の都道府県)、郡レベル(日本の市・町)に組織があり、草の根での活動を郡や省の農業普及センターと実施し、その実績を農業・農村開発省の国家農業普及センターに報告するなど情報共有をこまめにしていくことにより、草の根での活動が良い事例として認められ、農業・農村開発省の政策に取り入れられる可能性がある。また、地方行政府である人民委員会についても、例えば省レベルの人民委員会委員長(日本では都/県知事にあたる)や農業・農村開発局への情報共有を行うことで、省が決める農業計画などに取り入れられていく可能性がある。実際、筆者がメコンデルタにあるベンチェ省で実施した「持続的農業の実践による貧困世帯の生計改善事業」の手法が貧困問題を担当しているベンチェ省労働・傷病・社会局に評価され、労働・傷病・社会省に報告され、全国に紹介していくためのガイドブック作成が検討されたほか、ベンチェ省の予算でベンチェ省内にて同様の手法を用いた貧困削減政策が実施された。確かに共産党の一党独裁統治による様々な制約もあるが、事業の対象地域で行政機関などと良好な関係を築き、協働することにより、一つのNGOだけではカバーしきれない多くの人々に支援を行うことができる可能性がある。この点において、ベトナムの体制には大きな可能性が秘められていると言える。

2 ベトナム北部山岳地域における地域づくりの事例

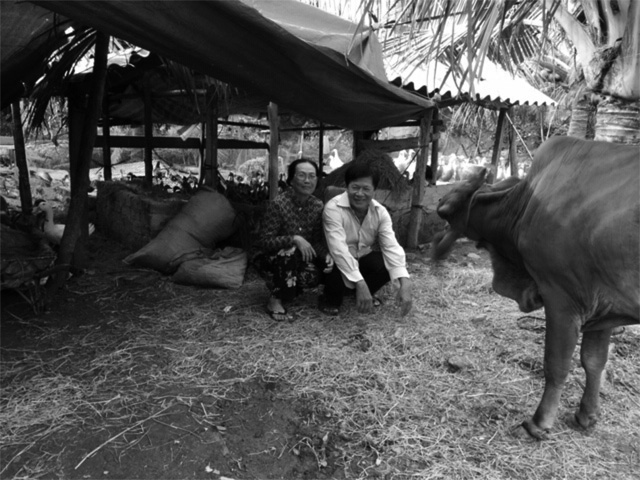

さて、これより筆者が長く関わったベトナム北西部ホアビン省タンラック郡A村での地域づくりについて紹介していく。筆者は2003年に日本のNGOが実施していた「住民参加型農村開発事業」の担当となり、ホアビン省タンラック郡A村で活動を開始した。当時、A村にはまだ電気が通っておらず、近くの町からA村までの道が建設され始めたばかりであった。外国人が入境を許されたのは1998年頃で、外部からの支援も始まったばかりであった。A村では年長者は尊敬されていたが、長老のような役割は担っておらず、人々の意見の調整や様々な調停は村と村を構成する集落の40代を中心とするリーダー達が担っていた。当時、100歳を過ぎた古老からA村の歴史を伺ったところ、1920年頃に他村からムオン民族が移住してできた村であり、比較的、新しい村であることがわかった。村人はトラやクマに襲われないよう気をつけながら、空まで届くような見事な棚田を築き、コメや雑穀などを作り、里山から生活に必要なものを得てきた。道路がないため、いわゆる換金作物はほとんどなく、自給自足の暮らしが残っていた(写真1)。

まず、筆者は村人からA村の伝統的な習慣や暮らしについて学びながら、村人が「どのように暮らしを変えていきたいのか」或いは「変えたくないことは何か」などについて話し合った。話し合いの結果、多くの村人が十分にコメを食べられるようになりたいこと、現金を得たいと考えていることがわかった。この結果を基に、堆肥の作成方法、土壌流出の防止策と傾斜地農法、アヒル農法(日本では合鴨農法として知られる)、SRI農法(幼苗一本植え)など、生態系農業技術を紹介し、コメなどの収量を増やすことに注力した。また、A村の気候に適したミカンの苗木支援と技術研修を実施し、現金収入を増やすための活動も行った。活動を実施しながら、村や集落のリーダーが均等に平等に個々の世帯に支援することに心を砕いていることに気が付いた。これは伝統的な考え方ではなく、1986年にドイモイ政策が実施されるまで行われていた計画経済と合作社の考え方であった。当時(2003年頃)はすでにベトナム北部の平野部に市場経済が浸透し、苛烈な競争による弱肉強食の世界となっていたが、遠隔地にあるA村ではまだ市場経済の影響がわずかであり、個々の世帯に均等に平等に支援を「分配」することが村や集落の自治を円滑に行う潤滑油として機能していた。そのため、筆者も状況が許す限り、均等に平等に支援を行うことを心がけた。

A村では2005年に電気が通り、2009年に道路が完成した後、トウモロコシやミカンが換金作物となり、村人の現金収入が増え、物質的に豊かになっていった。一方で、テレビやスマートフォンの影響により、ムオン民族の文化や言語の固有性が少しずつ失われていった。また、農薬や化成肥料、遺伝子組み換えのタネなどが村に入ってくるようになり、集落にある資源を活用した農業から、外部から入ってくる資材に依存する農業、またはお金のかかる農業へと急速に変化した。さらに、若者が大都市や海外に出稼ぎに出かけるようになった。こうした社会的・経済的な変化の中で、A村の村人と村や集落のリーダーたちから、「自然資源を守りたい」「在来のタネを残したい」「衛生環境の改善に取り組みたい」「若者のための仕事を創りたい」といった意見が出されるようになった。そこで、集落ごとの豊かな自然を調べ、残し、伝えていくために若者と共に水の使い方や生き物についての調査を行い、「村の暮らし・自然博物館」として集落ごとに展示した。また、エコ・ツーリズムのプログラム(散策ルート、体験コース、地域の食文化を伝えるメニューなど)を準備し、若者が自分の住む集落の魅力を伝えていくことで経済的にも安定できる道を模索した。この他、貧困世帯を中心に費用の50%を支援してトイレを建設し、集落内の衛生環境の改善を目指した。また、在来のイネを復元し、世帯間で交換できるようにした他、集落ごとに在来種の調査を行い、記録としてまとめた。さらに有機農業技術と参加型保証制度1(以下、PGSと略す)を紹介し、良い品質の農産物を生産・販売することで在来種を守り、活かし、そして、生計改善に繋げていくことを目指した。各活動は村人によって受け入れられ、実践され、成果を得られるようになった(写真2)。

しかし、2016年に2つの大きな問題に直面した。それは、大量の若者が村の外へ出稼ぎに出てしまったこと、そして、政策変更。その結果、2018年にA村が他の村と合併することが決まったことである。そのため、これまで築いてきた若者の間のネットワークが維持できなくなり、2003年から共に活動を実施してきたA村のリーダーたちは合併を機に退職することになった。さらにA村で養成してきた次世代のリーダーたちは村の合併によりリーダーになれなくなってしまった。在来のタネの交換など活動の一部は村人によって継続していけるが、PGSやエコ・ツーリズムの実際の運営などは組織的な対応が必要であり、活動の目的や手法を理解し、村の人々に説明を行い、理解を得ながら実施できる人材が存続しれば継続は難しい。こうした事態を受け、やむなくホアビン省での事業を終了した。

3 ベトナム南部メコンデルタにおける地域づくりの事例

ホアビン省と並行して2011年にベトナム南部・メコンデルタに位置するベンチェ省でも活動を開始し、2021年まで「持続的農業の実践による貧困世帯の生計改善事業」と「有機農業と学校菜園事業」に取り組んだ。また、2019年からドンタップ省での事業を開始し、現在も「有機農業と学校菜園事業」に取り組んでいる。ベンチェ省では農業・農村開発局と省レベルの農業普及センターが、ドンタップ省では農業・農村開発局と省レベルの農業サービスセンターが活動のパートナーである。ベトナム南部での活動を開始した理由は、ベトナムの農業においてメコンデルタが重要な役割を担い、支援や協力が必要な課題が多いにも関わらず、海外からの支援が少ないことが分かった。

ここから、ベンチェ省での「持続的農業の実践による貧困世帯の生計改善事業」について紹介する。当初、ベンチェ省では稲作も行われていたことから、アヒル農法とエビの粗放的な養殖を組み合わせて小規模農家の生計改善を行う予定でいた。しかし、2009年から2010年にかけて現地調査を行ったところ、水田を所有している世帯は生計にゆとりがあり、支援を必要としている世帯の多くは土地を持っていなかった。そのため、土地を持たない貧困世帯を対象とした「持続的農業の実践による貧困世帯の生計改善事業」へと変更した。現地調査では40世帯ほどの貧困世帯を訪問し、土地の所有や生計、家族構成の他、事業参加の意思に、または参加できる活動はどんな活動なのかについても、詳細にインタビューをした。その結果、家の内外の狭い土地で実践できるアヒルの飼育、植木鉢を活用した家庭菜園、そして、乾季の生活用水確保のための貯水タンクなどを支援することとなった。具体的な手法は次の通りである。

まず、対象村ごとに村づくり委員会を設置する。この委員会のメンバーは対象村と村を構成する集落のリーダー、そして、大衆組織と言われる女性同盟や農民同盟などの代表から成る。人選は村ごとに任せた。彼らの役割は事業に参加する貧困世帯の評価と選定、モニタリングによる状況確認や適宜、アドバイスを行うこと、後述する各銀行の管理・運営である。アヒルの飼育については、アヒルのヒナの支援と飼育方法の研修、帳簿の付け方についての研修を行った。その際、資金を有効に活用し、多くの世帯が支援を受けられるように「アヒル銀行」を作り、アヒルのヒナを貸し、大きく育てて肉用に販売し、その売り上げからヒナ代を返す仕組みを作った。1世帯あたり25羽のアヒルのヒナを借りて育てる。アヒルのヒナを借りたい世帯は飼育研修を受けること、アヒルの肉を販売した後、評価と交流のための会合に参加すること、アヒルのヒナ代を返金することが求められる。アヒル銀行から1回借りて成功した世帯は、2回目以降、借りる羽数を増やすことができるが、その際、村づくり委員会が羽数を増やしても大丈夫かどうかを審査する。さらにアヒルの飼育で成功した世帯が完全に貧困から脱却するために牛銀行を準備し、子牛を貸し出した。多くの貧困世帯が牛銀行から子牛を借りたいと希望したが、多くの世帯はこれまでに家畜を飼育した経験がないため、まずはアヒル銀行から25羽のアヒルのヒナを借り、飼育をしてから次のステップに移行するよう促した。最終的に60%以上の貧困世帯が貧困から脱却することができた。こうした成果が認められ、この活動の手法は前述のとおり、ベンチェ省の貧困削減政策に取り入れられ、ベンチェ省内すべての市および郡で実践された(写真3)。

最後にドンタップ省で実施している「有機農業と学校菜園事業」について触れる。ドンタップ省人民委員会は2030年まで有機農業を推進する方針を明確に出している。そのため、農業専門機関のみならず、ドンタップ省教育・養成局、計画・投資局、科学・技術局、テレビ局、コミュニティー高専などの関心が高く、協力的かつ意欲的である。活動はまず、有機農業を普及していくために必要な人材を育成するために、省および郡レベルの農業サービスセンターの職員に対し、有機農業とPGSに関する研修を行い、トレーナーを養成した。彼らがこれまでにPGSに参加している10の農家グループや学校菜園に取り組む22の中学校と高校の生徒に対し、有機農業研修を実施した。また、有機農業を広めていくためには加工品づくりや販路拡大に取り組む必要があり、それらを担う人材育成も必要となる。そこで、コミュニティー高専と連携し、農業学科・食品加工学科・ビジネスマネジメント学科の教員と学生を対象に日本人専門家による研修を実施した他、教員が加工品の生産と販売事業を立ち上げ、学生と協働で取り組む体制を整えた。さらにドンタップ省農業サービスセンターの敷地にPGSで生産した有機農産物を下処理、梱包、販売するための施設を建設し、販路拡大の拠点とした。その他に、コミュニティー高専も学校の予算を活用し、有機野菜と加工品の販売所を設け、教員と学生が管理・運営している(写真4)。

4 ベトナムの地域づくりにおける「よそ者」の役割

筆者が実施してきた全ての事業の目標は、地域の課題をその地域に住む人々の協働によって解決していけるようになることである。そのために、支援した活動が「プロジェクトのための活動」ではなく、地域の人々にとって必要な活動であり、地域の人々によって改善され、管理され、継続されていくことが必要である。この目標の達成に必要なことは、事業を開始する際に対象地域の人々がどのように変わっていきたいのか、自分が住む地域の課題をどう解決していきたいのか、についてしっかりと話し合い、動機づけを行うことである。そして、事業を実施している間も、行政機関のリーダーや学校、農家、消費者、小売業者など関係者との対話を怠らず、政策や市場の変化も鑑みながら、その時、その時に必要な活動を加え、手法や関わり方を見直し、調整していく努力が必要である。最終的には関わる地域に住む人々が本当に問題を解決したい、必要な活動だから続けたいと思い、行動していかなければ何も変わらない。「よそ者」の重要な役割とは黒子に徹して対象地域の人々への動機づけを行い、行動を起こしていくための「火付け役」となることである。