2025.2 FEBRUARY 71号

OPINION

1 はじめに

アジアモンスーン地域では、夏季に強力な南西モンスーンが降雨をもたらし、それが農地を潤す主要な水源となる。この降雨パターンは稲作に適しており、雨季には豊富な水資源が確保される。しかし、季節ごとの水供給量の変動が大きいため、年間を通じて稲作を行うには灌漑が必要である地域が多い。その結果、この地域は世界の稲作灌漑の中心地となり、地域の風土に適した高度な水管理技術が発展してきた。

この地域の大規模灌漑システムは、ダムや用水路を利用して広大な農地を効率的に潤すものであり、通常は政府が管理する。一方で、小規模農家は地域コミュニティベースの灌漑システムやため池などを活用し、地域に蓄積された知識や手作業に依存した灌漑管理を展開している。現在、アジア諸国の急速な経済発展や気候変動に伴う新たな課題の浮上により、このような灌漑システムも変容しつつある。

本稿では、アジアモンスーン地域における灌漑の現状と課題を概説した後、この地域における農業農村開発協力の動向と展望について、多様なステークホルダーとそれらとの連携、人材育成、技術展開という観点を中心に議論を進めていく。

2 アジアモンスーン地域における灌漑農業の課題

アジアモンスーン地域の灌漑農業は、各国の経済発展や環境の変化により複雑で多様な発展段階にある。

抱える課題は地域差が大きいものの、自然環境の変化、特に気候変動の影響は地域全体に広がっている。降雨パターンの不安定化は干ばつや洪水のリスク増を招き、ダムなどの利水容量の確保が困難となるなど従来の灌漑手法への負荷が増加している。さらに、灌漑施設の老朽化が水利用効率の低下を加速させている。灌漑施設は十分に機能することで適切に管理されるものであり、機能不全は農民の施設管理意欲を低下させる要因となる。特にインド、バングラデシュ、フィリピンでは、近代的な灌漑技術への投資が不十分であり、農業生産性向上の妨げとなっている。アジアモンスーン地域では、急激な自然環境の変化により既存の灌漑システムの脆弱性が顕在化しつつある。

社会環境の変化にも注目が必要である。アジアモンスーン諸国の多くは高いGDP成長率を維持しており、中所得国入りが近い国もある。一方で、経済成長に伴う急速な都市化と工業化により農地転用が進む地域も見られている。また、工業部門の水需要増加は農業用水の確保や水質に影響を及ぼすだけでなく、農業農村が有する多面的機能の低下を招く恐れもある。都市部と農村部、また大規模農家と小規模農家間の格差も灌漑農業の近代化を阻む要因である。大規模農家はスケールメリットを活かして農業機械や最新技術を導入しやすいが、小規模農家は新技術の恩恵を享受しにくく、技術導入のための投資や金融サービスへのアクセスも限られている。さらに、都市部の発展は物価や賃金の上昇を引き起こし、農民の経済的負担を増やす側面もある。

このように、アジアモンスーン地域における灌漑を取り巻く環境の変化は、気候変動といった自然環境の変化だけでなく、デジタル技術の革新や経済発展などの社会環境の変化にも及んでいる。また、産業構造に目を向けると、伝統的な製造業を基盤とした段階的な産業振興モデルは転換期を迎えており1、開発途上国の成長プロセスは先進国が辿ったものとは異なる可能性が高い。

3 課題への解決アプローチ

アジアモンスーン地域だけに限らず灌漑が抱える課題は様々な要素に起因しているために、これらを解決するには多角的なアプローチが求められるだろう。

ハード面での支援は引き続き課題解決に重要である。老朽化した灌漑施設の改修や機能回復を図るとともに、近年登場しつつあるゲートの自動開閉や圃場環境モニタリングといったスマート技術を活用した新たな水管理システムは、水利用効率の向上に寄与するだろう。インド、バングラデシュ、タイ、ベトナムなどでは、点滴灌漑などの節水技術、ソーラーポンプシステム、センサーやIoT(Internet of Things)技術を活用したスマート灌漑システムの試行など、気候変動や水資源の制約への対応策が進められている2。しかし、現場レベルでは十分な普及には至っていない。今後、現地の適正技術を見極めたうえで、これらの最新技術の導入は課題解決に効果的であると考えられる。

同時に、ソフト面での支援の重要性も高まっている。灌漑施設の管理主体が能力強化されることで、運用能力の向上が期待される。また、農民の直営施工による灌漑施設の補修や施設運営を支援する技術センター方式のアプローチは、農民の内発的な能力強化意欲醸成に有効である。また、政府にも技術的支援や事業メニューの整備、マニュアルの作成など、農民の水管理を支援するための役割が求められる。政府と農民による灌漑施設管理の分担体制が構築されているアジアモンスーン地域において、ステークホルダーごとの役割に応じた共同型水管理(Jointly Irrigation Management:JIM)をより幅広く展開していくことは有効だろう。

これらの支援を実施するためには、意思決定手法も重要である。第二次世界大戦後に本格化した開発途上国への農業農村開発プロジェクトではトップダウン型アプローチが主流であった。この手法には意思決定の迅速性やビジョンの一貫性といった利点がある一方、現場の要望を十分に反映できないという課題も指摘されてきた。参加型水管理(Participatory Irrigation Management:PIM)は1970年代から提唱され、その後も様々な地域で導入されてきたが、今後は農民の声を主軸に据えた要請主義に基づくボトムアップ型アプローチの体制をより強化することが、プロジェクト成果の持続的な発現につながるだろう。2009年にノーベル経済学賞を受賞したエリノア・オストロムは、ステークホルダーの主体的なルール設定によるコモンズの自主管理が有効である可能性を示し3、現在はそのような地域社会の自律的な参加を重視する管理手法の有効性が認知されている。

国際的な視点に立つと、世界の灌漑稲作の中心地であるアジアモンスーン地域の農業を振興することは、食糧安全保障の観点から極めて重要である。そのため、各国政府や国際機関による農業政策の推進や老朽化したインフラへの投資が求められる。気候変動対策や持続可能な農業の実現には、国際的な協調が不可欠である。

また、地域ごとに抱える課題やその解決優先度が異なるため、課題解決にあたっては現場主義に立った取り組みが求められる。

4 我が国の農業農村開発協力アプローチ

4-1 政府

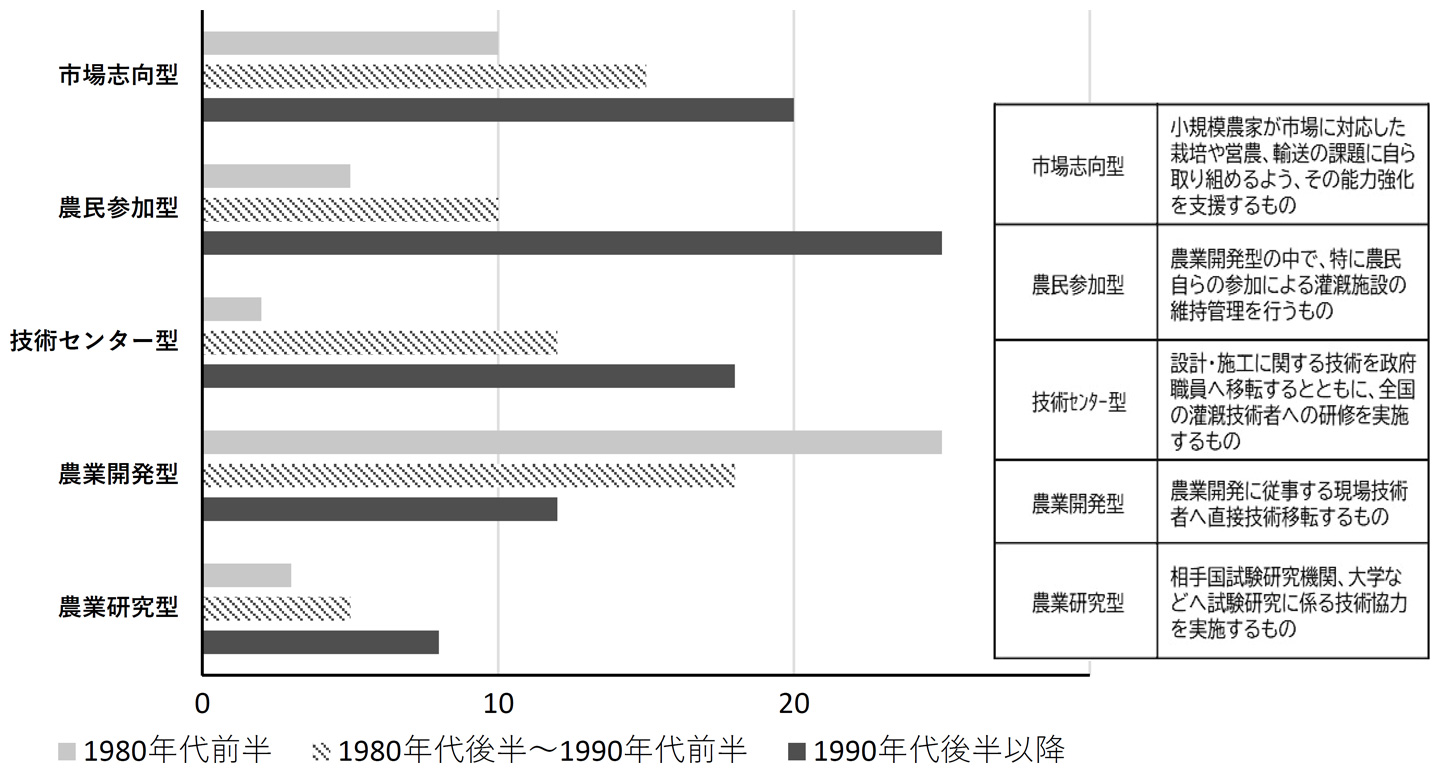

日本の政府開発援助(ODA)を通じた国際協力は、1954年にアジア諸国への技術協力を目的とした国際組織「コロンボ・プラン」に加盟したことを契機に始まった4。農業農村開発分野の技術協力プロジェクトは、1980年代前半までは、農業開発に従事する現場技術者への計画・設計・施工・管理に関する技術移転が主流であったが、1980年代後半から1990年代前半にかけては、技術センター方式による設計・施工に関する技術移転を行う協力が増加した。1990年代後半以降は、農民参加による農業農村開発や参加型水管理を推進するプロジェクトが主体となっている(図1)。また、近年ではODA予算総額の縮小に伴い、農業分野における協力は減少傾向にあるが、ソフト面での支援は継続されている。

また、農林水産省が中心となり設立された国際水田・水環境ネットワーク(International Network for Water Ecosystem in Paddy Field:INWEPF)は、環境に配慮した農村開発に向けた水田のより良い水管理を促進するための枠組みを提供するネットワークとして、アジアモンスーン地域を中心としたメンバー国の意見交換及び能力開発に資する多様な活動を実施している5。近年はアフリカやヨーロッパにもネットワークの広がりを見せており、国際かんがい排水委員会(ICID)との連携強化とともに今後の展開が期待される。

4-2 国際協力機構(JICA)

2024年度政府予算における政府開発援助額(ODA)は5,650億円であった。これは、ピークの1997年度と比べて約半分であり6、ODA事業は縮小傾向にある。しかし、ODA事業の一元的な実施機関であるJICAの役割は引き続き極めて重要である。先述したとおり農業農村開発分野の支援はソフト面にシフトしつつあり、特に経済発展に伴い食料ニーズが多様化している東南アジア地域においては、フードバリューチェーンの構築やスマート農業技術の開発・実証などの事業が重点的に実施されている7。

4-3 大学等研究機関との連携

大学等の研究機関においても、学術的な側面から農業農村開発に関する取り組みが広く展開されている。特に、稲作灌漑が盛んな日本国内に蓄積されてきた研究の知見や技術を、気候条件や営農形態が類似するアジアモンスーン地域に適応させる試みが多く実施されてきた。「ハード」から「ソフト」まで、幅広い領域を捉える農業農村工学において、各大学の特色を活かすことで、高い専門性を伴う農業農村開発の取り組みが可能となる。また、研究活動に基づく経験や開発途上国との連携網を活かして、大学がJICAの草の根技術協力事業の実施主体となり、農業農村開発に携わるケースも見られる。加えて、学術交流協定に基づく日本と海外の大学間の交流は、双方の知見や技術の共有だけでなく人材育成の面からも意義深い。留学生が日本の知見を自国に持ち帰ることは、間接的にアジアモンスーン地域における灌漑システムの発展に寄与するだろう。

一方、国立研究機関である国際農林水産業研究センター(JIRCAS)は、日本の農林水産業研究分野での国際貢献と連携の中核的な役割を担ってきた。アジアモンスーン地域に関連する取り組みとしては、現在「グリーンアジアプロジェクト」が実施されている8。このプロジェクトは、2021年度に農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」の一環であり、国際連携体制の整備、情報発信、国内研究機関のネットワークを活用した共同研究を通じて、アジアモンスーン地域への基本的な農業技術の現地化を加速させることを目的としている9。

また、学術的な国際交流の視点からは、国際水田・水環境工学会(International Society of Paddy and Water Environment Engineering:PAWEES)が過去約20年間、一定の役割を担ってきた10。PAWEESによる学術誌の刊行や国際研究集会の開催は、アジアモンスーン諸国と水田農業に関わる様々な問題を、研究者間だけでなく技術者や行政に向けて国内外に広く共有し、その技術・知識を発展させるための貴重な機会となっている。

4-4 国際機関等を通じた支援

日本はアジア開発銀行(ADB)の主要な拠出国として、課題解決へ向けた取り組みを推進している。農業分野の主要な取り組みとして、農林水産省はADBと協力し、近年研究開発された節水と気候変動対策を組み合わせた農業技術である間断灌漑技術(Alternate Wetting and Drying:AWD)の実証と普及を行なっている。AWDは水の使用量を削減しながら稲作の収量を維持し、温室効果ガス(特にメタン)の排出を抑制する効果が認められるが、すでにフィリピンやベトナムなどで導入が進んでおり、農業分野における気候変動緩和策としてカーボンクレジット制度の整備も進められている。

また、農林水産省はADBの他にも国際連合食糧農業機関(FAO)をはじめ、メコン河委員会(MRC)や国際水管理研究所(IWMI)など多数の国際機関への拠出を通じて農業農村開発を推進している11。

5 人材育成

農業農村開発分野において国際協力を担う人材の育成は喫緊の課題である。先述したように、アジアモンスーン地域の状況は大きく変化しており、国際協力に携わる農業農村工学技術者にも変化に応じた能力が求められている。特に今後、デジタル技術がさらに発展・普及するにつれて、その技術を取り込む形で農業農村開発の形態も変化していくと考えられる。そのため、デジタル技術とその技術の現場への適応に関する知見を有する人材の育成が一層重要であることが示唆される。一方、日本はしばしば「デジタル後進国」と称される。「JICAグローバル・アジェンダ」を参照すると、「日本のデジタル化の遅れが顕著となり~中略~日本が開発途上国に学ぶべき状況になってきている」1との記載があることからも、支援する側とされる側という枠にとらわれない、双方の成長を重視した農業農村開発協力が期待される。

また、日本国内において農業農村工学技術者は減少している。行政職員のJICA専門家等への派遣件数も、継続されているものの減少傾向にある。さらに、即戦力が求められることの多い国際協力業界において、公務員およびコンサルタント業が主要な就職先である農業農村工学分野では、実務経験を積むことができる場所が限られている。この点が、明確なキャリアパスをイメージしづらいという課題を生んでおり、人材育成を阻む一因となっていると考えられる。筆者らの所感では、農業農村工学を専攻する学生の中に国際協力へ関心を抱く者は一定数存在するものの、実際に国際協力業界に飛び込む学生は極めて少数である。そのため、学生がキャリアパスをイメージしやすいよう、リクルート活動や情報発信をきめ細やかに実施する必要がある。同時に、農業農村開発の現場で活躍する技術者や若手人材が、開発途上国における課題や取り組みを若い世代へ伝える場を創出することも重要である。

6 多様なステークホルダーとの連携

アジアモンスーン地域ではすでに日系を含む多国籍企業のサプライチェーンが構築されており、民間レベルでは多様な事業が展開されている。複雑化する課題に対応するためには、これら民間セクターとの協働の重要性が高まっている。そのため、アグリビジネスの視点から農業農村開発を捉えることも肝要となるだろう。すでに日本国内の大手農業機械メーカー等がこの地域で広くビジネス展開を進めており、今後その流れは加速すると考えられる。また、地域の状況を適切に把握するためには、現地法人や草の根レベルで活動するNGOを含む国内外の多様なステークホルダーを取り込み、課題に対して多角的な視点を持つことが求められる。

民間セクターの農業農村開発に注目すると、近年はSDGsの登場で環境や持続可能性への意識が高まり、企業のCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)活動が再注目されている。さらにこれが投資判断の基準にもなりつつあるなど、CSR活動の意義は一層高まっている。また、農業農村開発に取り組むことによる企業の成長も重要である。日本は少子高齢化に伴い国内市場が縮小傾向にある状況下において経済発展が著しいアジアモンスーン地域諸国の新しい成長を取り込むことが、日本の持続的な経済成長にとっても欠かせない要素であろう。この地域の市場を切り拓くことは、企業の成長のみならず、日本の経済発展や国際的なプレゼンスの向上にもつながる。

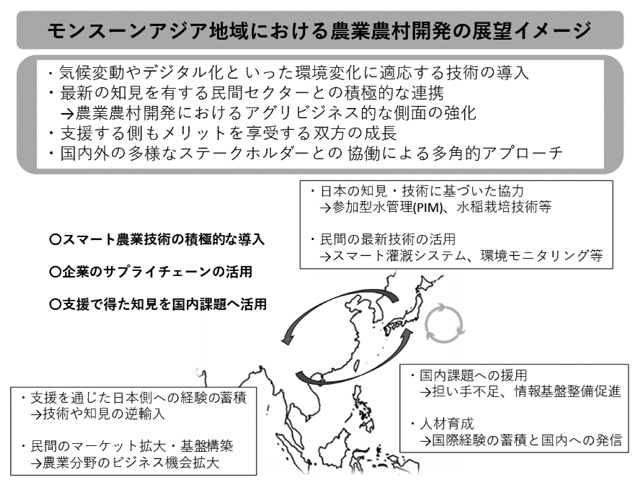

農業農村開発の取り組みは、日本の農業農村が抱えている課題の解決にも資すると考える。特に農業農村における担い手不足や気候変動対策に対しては、スマート農業技術の活用が必至である。農林水産省は2024年10月に「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」を施行する12など、農業分野におけるスマート農業技術の導入を加速している。国内におけるスマート農業技術の現場導入事例がいまだ十分ではない現状を踏まえると、アジアモンスーン地域における知見や経験の蓄積は、環境条件の類似する日本の課題にも活用できるものと考える。(図2)

ODA事業の主な実施主体である開発コンサルタントは、無償資金協力、有償資金協力ともに海外農業開発事業の計画や実施等主要なプロセスを担っており、必要不可欠な存在である。また、一般社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会(ADCA)は、農業農村開発を担うコンサルタント企業の団体であり、海外農業技術調査や開発コンサルタント企業への指導、技術者の資質向上を目的とした研修事業を展開している。さらに、講演会やセミナーを定期的に実施しており、国際協力関係者だけでなく一般の人々や学生など幅広い層に向けた農業農村開発の理解促進と人材育成を実施しており13、このような活動のさらなる推進が期待される。

7 おわりに

アジアモンスーン地域における灌漑を取り巻く状況は複雑かつ多様であるが、発展の方向性の規定要因として、自然的要因では気候変動、社会的要因では先端技術の導入が特に大きな影響力を持つだろう。したがって、今後は気候変動に対応した栽培管理技術やスマート農業技術の実装が一層展開されると考えられる。そのため、農業農村開発分野においても、今後の農業の発展方向に適応した人材の育成に積極的に取り組む必要がある。国際人材が減少する中で、若い世代が農業農村開発に触れる機会を創出し、情報発信を業界全体で実施していくことが求められる。また、最新の技術と知見を有する民間セクターとの連携は今後一層密接になっていくであろう。アジアモンスーン地域での活動は、民間セクターにとってもビジネス機会の拡大に資するはずである。

支援する側とされる側という一方的な関係にとらわれず、農業農村開発を通じて双方の成長を目指すことも重要である。日本国内においても、農業農村整備におけるスマート技術の実装が加速している中で、農業農村開発における経験や知見の蓄積は、耕作放棄地の増加や担い手不足といった国内の課題解決にも寄与するだろう。

水が営農活動に欠かせない資源である以上、灌漑は今後も重要な役割を担っていくことを認識し、多様なステークホルダーとの連携や先端技術導入の推進によるこのアジアモンスーン地域の農業のさらなる発展を期待する。

https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/private_sec/ku57pq00002cub2j-att/private_sec_text.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/oda/page23_000407.html

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kaigai/inwepf/i_about/attach/pdf/index-9.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100599986.pdf

https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/agricul/jipfa/ku57pq00002kzmox-att/information_gathering_01.pdf

https://www.jircas.go.jp/ja/greenasia

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-10.pdf

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/odar5/r5oda_youkyu.html

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/houritsu.html

https://www.adca.or.jp/contents/file/home/ADCA_JP_Pamphlet_Feb2024.pdf