2025.2 FEBRUARY 71号

Keynote 3

NTCインターナショナル株式会社 小手川 隆志

1 はじめに

近年、開発途上国における経済成長において、民間企業の投資活動の重要性が一層増している。民間企業が開発途上国で事業を展開することは、単なる経済的利益の追求にとどまらず、現地での雇用創出や人材育成、技術力の向上といった多方面にわたる貢献を通じて、持続可能な開発効果を実現する要因となる。特に、中小企業を含む日本企業が持つ高度な技術力や独自のノウハウ、革新的なアイデアは、開発途上国において強く求められており、これらの企業の活動が現地経済の発展を加速させるとともに、世界的な課題解決に貢献している。

こうした背景の中、日本政府は民間企業との連携を積極的に推進し、効率的かつ効果的に開発効果を生み出すことを目指している。特に、国際協力機構(JICA)はその役割を担う主要な機関として、中小企業・SDGsビジネス支援事業(以降、JICA Biz)を通じて、開発途上国の課題解決に貢献する日本企業のビジネス構築を支援している。本稿では既存資料に基づき同事業のこれまでの取組状況を報告すると共に、同事業を通じて行われた本邦民間企業によるビジネス展開支援の事例を紹介する。

2 中小企業・SDGsビジネス支援事業の概要

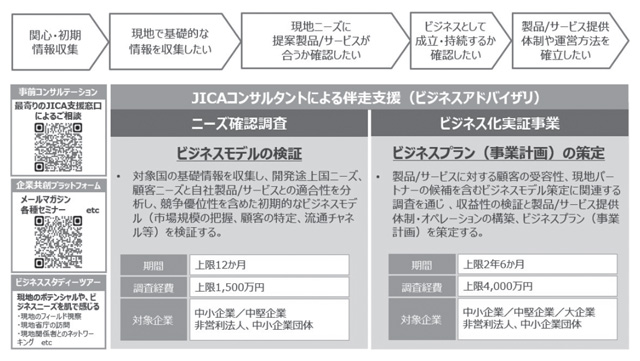

まずJICA Bizの概要を整理しておこう。同事業は2010年度より開始されて以降、同制度を利用した民間企業等からのフィードバックを踏まえ数回の制度改定がなされているが、ここでは2022年度から改定・導入された新制度の2024年12月時点の情報に基づき概説する。同事業では、民間企業に対して「ニーズ確認調査」と「ビジネス化実証事業」の2つの支援メニューを提供している(図1)。前者は、ビジネス展開先となる対象国における基礎情報の収集、顧客ニーズとの適合性分析などを通じて、初期的なビジネスモデルを検証する支援を行うものである。この調査を通じて、企業は現地の市場動向や文化的背景を理解し、自社の製品やサービスがどのように現地ニーズに適応するかを見極めることができる。後者は、ビジネスプランの具体化を進めるために、収益性の検証や製品・サービスの提供体制構築のためのテストマーケティングなどを支援するものであり、企業が実際の市場において自社の戦略を試す機会を提供する。

本事業の特徴として、採択された民間企業は、JICAが事前に配置したコンサルタントからのアドバイザリーや経費支出支援を受けながら事業を進めることができる点が挙げられる。これにより、企業は対象国や関連事業分野に精通した専門家からの助言を得ることができるほか、公的機関のファンド活動時に求められる複雑な経費処理については、JICAへの申請・承認取付をコンサルタントが行うため、企業の負担を軽減できる。さらに、民間企業はJICAが政府開発援助を通じて築いてきた開発途上国政府とのネットワークや信頼関係、ノウハウなどのサポートを受けることが可能となり、現地の状況に適した実行可能なビジネスプランを作成し、事業の成功確率を高めることができる。

3 これまでの取組状況

2010年度に開始されて以降、本事業を通じて1,500件を超える案件が採択されており、その内、1,100件以上の案件が終了している(2023年7月時点)。これら終了済みの案件について、JICAは案件終了後のビジネス展開における状況、開発途上国の問題解決への貢献、日本の地域経済への貢献における実態を把握するとともに、同事業に対する満足度や改善点を明らかにすべく「2023年度中小企業・SDGsビジネス支援事業に係る事後モニタリング調査(以降、事後モニタリング調査)」を実施しているii。ここでは当該調査結果を参照しつつ、同事業を通じた本邦民間企業による開発途上国におけるビジネス展開の現状を整理する。

(1)調査対象の内訳

事後モニタリング調査では、2021年3月以前にJICA Bizを終了した236事業者に対してアンケートを依頼し、その内136事業者からの回答を得ている。有効回答事業者の事業分野は「農林水産」が32件と最も多く、次いで「保健医療・福祉(21件)」、「水の浄化・水処理(20件)」と続く。また事業対象地域は東南アジアが78件と最多であり、次いでアフリカ(20件)、南アジア(14件)と続いている。

(2)ビジネス展開の継続状況

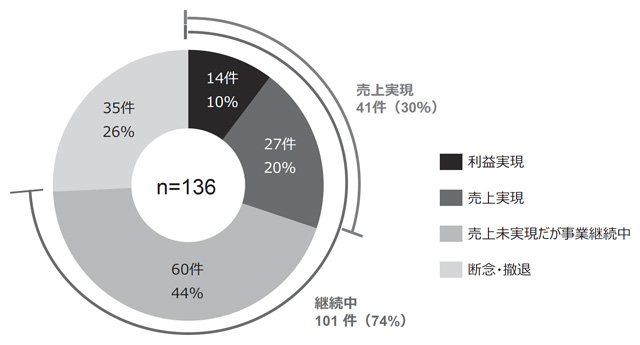

JICA Bizを活用して展開された海外ビジネスの継続状況について、図2に示された結果を以下に説明する。「利益実現」「利益未実現だが売上実現中」「売上未実現だが事業継続中」の回答を合わせると、全体の74%(101件)が事業終了後も継続していることがわかる。さらに、海外でのビジネスを継続している事業の30%(41件)が売上を実現し、そのうち10%(14件)が利益を実現している。一方、事業継続を断念した事業は26%(35件)に上った。

事業継続率の高さは、JICA Bizを通じた初期段階の支援が事業基盤の構築に寄与していることを示唆している。また、事後モニタリング調査時点での「利益実現」率は10%に留まるものの、事業継続率の高さから、将来的に売上や利益がさらに拡大する可能性が考えられる。一方で、利益実現事例をより多く生み出すためには、事業継続を断念した原因を分析し、JICA Bizという限定的な支援期間内で、より効果的な支援策を講じることが重要である。

4 ビジネス化に向けたポイント

では、効果的な支援策とは具体的にどのようなものだろうか。JICAは事後モニタリング調査の結果を分析し、海外ビジネス展開の成功に向けて押さえるべき必須事項を12のポイントとして整理している。これらは、自社の「組織体制」「社外パートナー」「ビジネス環境」「製品技術」「ビジネス計画」という5つのカテゴリーに分類されており、それぞれに重要なポイントや留意すべき事項、または陥りやすい落とし穴が記載されている(表1)。特に重要なのは、これら12のポイントが「網羅的にカバーされていること」である。つまり、どれほど競合他社と比較して自社の製品やサービスに強みがあったとしても、それだけではビジネス成功の一要素に過ぎないということである。一方で、支援者の立場から見ると、民間企業のビジネスプランを12のポイントというフィルターを通して評価し、弱点が明らかになった部分に重点を置いて支援することが効果的であると考えられる。

|

分類 |

12のポイント |

留意点・落とし穴 |

|

|

組織体制 |

1 |

海外展開に能動的に取り組む組織体制が構築されている。 |

事業の成否の鍵を握るのも、事業のリスクを負うのも提案企業です。 |

|

2 |

海外展開を行うための経営リソースがある。 |

新興国市場の海外展開には想定以上の時間、費用が発生します。 |

|

|

社外 パートナー |

3 |

信頼できる現地の社外パートナーを確保している。 |

現地法制度、商習慣、言語、人脈等、自社の弱みを補完する現地パートナーを獲得する必要があります。 |

|

4 |

自社・自身の弱みを補完する専門家を活用している。 |

ビジネスの実現に向けて自社・自身の弱みをしっかりと認識することが大切です。 |

|

|

ビジネス 環境 |

5 |

提案製品・技術が規制の対象になっていない。 |

外資規制がある場合、制度を変更することは容易でありません。 |

|

6 |

提案製品・技術が進出国の社会環境に適している。 |

自社に適した社会環境は企業、商材、ビジネスモデルにより異なります。 |

|

|

7 |

企業がバリュープロポジション(顧客が自社の製品・サービスを選ぶ理由)を把握している。 |

単に提案製品・サービスが進出国の社会的課題やニーズに合致していているだけでは、持続可能なビジネスは実現できません。 |

|

|

製品技術 |

8 |

提案製品・技術には販売実績がある。 |

想定顧客を安心させるために製品・サービスの販売実績は有効です。 |

|

9 |

現地のニーズに合わせて、マーケティング要素を現地化できている。 |

提案する製品・サービスの4P(Product, Place, Price, Promotion)を市場ニーズに応じて現地化することが必要です。 |

|

|

10 |

提案製品・技術に顧客・市場が認めた競争力がある。 |

主観を排し、顧客目線で客観的な競合他社分析をする必要があります。 |

|

|

11 |

製品・技術の知的財産や盗難等の対策が講じられている。 |

まずはリスクを適切に把握しましょう。ハード面の対策だけではなく、ソフト面の対策も検討する必要があります。 |

|

|

ビジネス 計画 |

12 |

実行可能な事業計画が策定され、ビジネス化に向けたアクションプランが整理されている。 |

事業計画書は事業の成功に向けたロードマップを提供し、計画的かつ効果的なビジネス展開をサポートする文書です。 |

5 具体的事例

次に開発途上国における農林水産分野のビジネス展開及び支援の事例としてバングラデシュ国での株式会社ジャパン・デリカの取組と、それに対するJICA及び著者を含むコンサルタントによるビジネス支援活動を紹介する。

(1)株式会社ジャパン・デリカのソフトシェルクラブ事業の概要

株式会社ジャパン・デリカは、現地子会社であるJapan Fast Trade Limited社(以降、JFTL)と連携して、バングラデシュ国の中でも最も貧困率が高い地域の一つであるシャトキラ県にて、ソフトシェルクラブの生産・加工・輸出事業を行っている。ソフトシェルクラブとは、脱皮直後でまだ殻が柔らかい状態の蟹を指し、その食材としての特徴は、全体が柔らかく食べられるため、殻を剥く必要がなく、丸ごと調理・食することができる点である。日本ではまだ知名度の低い食材だが、特に米国・欧州等では高級食材として珍重されている。

同社では、ソフトシェルクラブを養殖・加工・輸出する一連の工程を次のように実施している。まず、近隣のマングローブに生息する蟹(ノコギリガザミ)を地元漁師から調達し、これを原料として養殖を行う。養殖は、蟹を個別のケースに収容し、数時間おきに脱皮をチェックし、脱皮直後の蟹を収穫するというシンプルな方法で行われる。脱皮後の蟹は短時間で殻が硬くなるため、従業員や養殖農家が3時間毎にモニタリングを実施している。収穫されたソフトシェルクラブは加工工場に運ばれ、グレーディングや洗浄を経て、顧客の要望に応じた加工処理が行われる(写真1-3)。その後、専用設備で迅速に冷凍され、クリーンルームでの衛生管理により輸出に適した品質基準を満たしている。加工された製品は、米国、欧州、日本をはじめとする市場へ輸出される。JFTLは物流業者と連携し、国際的な輸送チェーンを構築することで、新鮮な状態で製品を届けることを可能にしている。

同社は2018年より、このソフトシェルクラブの生産・加工・輸出ビジネスを展開しており、2024年時点で300人以上の地元住民を従業員として雇用、40世帯のソフトシェルクラブ養殖農家との契約取引を行うまでに成長した。加えて、1日1食分の社食、無料の医療サービス提供等、同社従業員に対する福利厚生も手厚く、民間企業による投資活動を通じた開発途上国の雇用創出・貧困削減を文字通り実践している企業と言える。

(2)ビジネス上の課題

ジャパン・デリカ社のソフトシェルクラブ事業は徐々に規模を拡大しているが、持続的な事業展開と成長において最大の課題は原料供給にある。現在、同社は近隣のマングローブで漁獲された蟹を養殖用に利用しているが、海外需要の増加により漁獲量が増加し、資源の枯渇や生態系への影響が懸念されている。バングラデシュ政府は漁獲禁止期間の延長などで対応しているが、その結果、蟹の調達がますます困難になっている。この課題に対応するため、同社とJFTLは2021年にカニの種苗生産施設を整備し、自然資源への依存を減らす取り組みを開始した。2022年にはソフトシェルクラブの原料サイズまでの飼育に成功したものの、生産性は低く、安定供給には技術のさらなる改善が必要な状況であった。こうした背景から、同社はJICA Bizを通じて、JICAにバングラデシュにおける種苗生産ビジネス調査に関する企画を提案した。

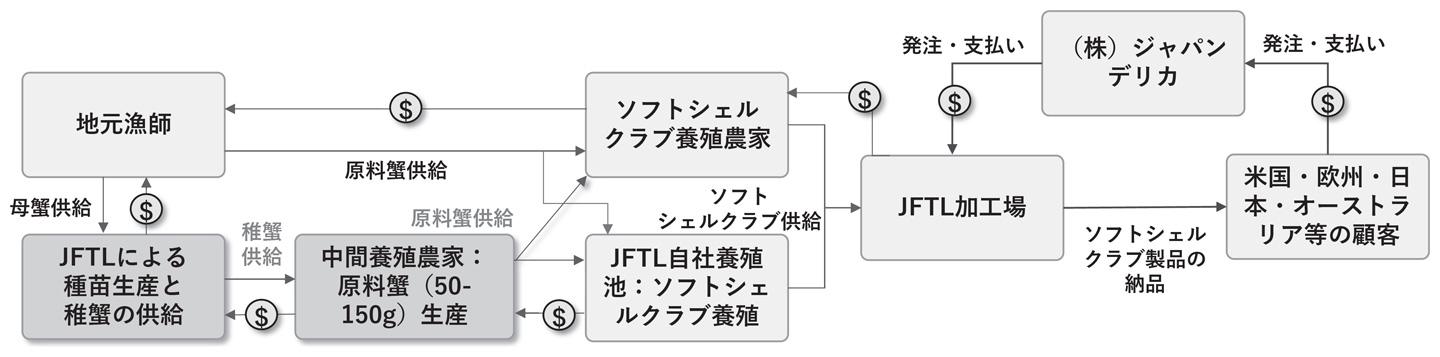

本事業のビジネスモデルは図3に示す通りである。ソフトシェルクラブ製品のサプライチェーンは、上流から下流まで既に構築されている。本事業では、これまで地元漁師からの供給に依存していた原料蟹のサプライチェーンに、蟹の種苗生産と中間養殖を加えることで、新たな供給経路を創出する。この新チェーンの導入により、ジャパン・デリカ社およびJFTLが展開するソフトシェルクラブビジネス全体の持続性と安定性を強化することを目指している。また、本事業を通じて、環境負荷の軽減を図ると同時に、JFTL自身も含めたソフトシェルクラブ養殖農家に対する安定的な原料蟹の供給を実現することで、養殖農家の収益性と経営の安定性を向上させることを目指している。

(3)支援策

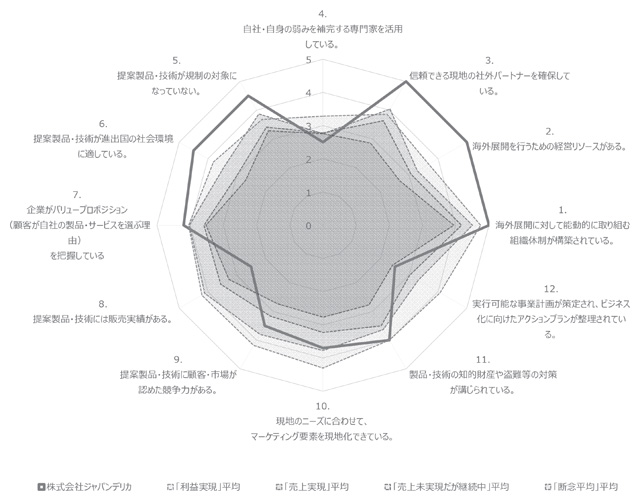

表1に示した「12のポイント」に基づき、ジャパン・デリカ社が計画している種苗生産ビジネスモデルを、著者を含むコンサルタントの視点で整理したものが図4である。ジャパン・デリカ社の場合、既に海外展開され、かつ現地子会社も設立されていることもあり、多くのポイントが事業開始前からカバーされている。一方、本ビジネスの要となる種苗生産技術に関する専門家の不在や、商材となる原料蟹の具体的な生産・販売計画が未整備といった課題が見られた。こうした整理に基づき、1)ノコギリガザミの種苗生産技術に精通した有識者による助言・指導と、2)種苗生産事業の事業分析及び事業計画の策定支援に重点をおいた支援策が検討された。

(図中の1-12は表1と対応している)

(4)支援体制の整備

本事業の支援体制を構築する上での最重要ポイントはノコギリガザミ種苗生産技術の有識者の配置である。この点については、本事業を管轄するJICA関西センターの尽力により、当時、沖縄県石垣市に所在する国立研究開発法人水産研究・教育機構でノコギリガザミの研究を行っていた三田哲也氏(現国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター主任研究員)の技術支援を受けることが決定した。また、著者を含むコンサルタントは、種苗生産事業の事業分析および事業計画の策定支援業務を担当することとなった。

(5)ノコギリガザミの種苗生産技術改善に係る取組

ソフトシェルクラブ養殖用の原料蟹を生産するには、以下の3工程が必要である。①母蟹飼育・孵化(抱卵した母蟹の卵を孵化させる)、②幼生飼育(孵化した幼生を体長3mm程度の稚蟹まで育成する)、③中間養殖(稚蟹をソフトシェルクラブ養殖に適したサイズまで育成する)。中でも最も技術的に難しいのは②の幼生飼育であり、課題は飼育水の汚れ等に起因する疫病や脱皮の失敗による大量死である。特に脱皮の失敗は摂餌量や栄養バランスの不適切さが原因で発生するため給餌の精密な調整が重要となる。JFTLの孵化施設では、この幼生飼育段階での大量死が課題となっていたため、本事業では飼育水管理、給餌量の適正化、データ計測の徹底などの技術改善に重点を置き、現場での技術指導を実施した。

三田氏による幼生飼育の基本技術に関する助言・指導を通じ、JFTL技術スタッフの飼育技術は着実に向上した。その結果、幼生飼育段階での生存率が大幅に改善した。具体的には、本事業開始時点における幼生から稚蟹への生存率はわずか0.5%程度にとどまっていたが、事業終盤には最大で2.5%にまで引き上げることができた。この数値は依然として課題を残すものの、技術改善が着実に進展していることを示している(写真4)。

参考までに、日本国内で行われている同様の飼育における生存率は9.8~16.3%ivとされており、これと比較すると依然として大きなギャップがある。特に、幼生の大量死を引き起こす要因である水質管理や栄養バランスの最適化など、さらなる技術的な改善が必要であることが明らかとなった。しかしながら、事業分析の観点から見ると2.5%という生存率は「まずは及第点」と言える数値であり、経営的には事業を継続的に運営するための基盤が整ったと評価できる。この改善は、単なる数値の向上にとどまらず、JFTLの技術スタッフに自信を与え、技術のさらなる改良に向けた意欲を高める効果もあった。

(6)事業計画策定支援の取組

一方、ビジネスプラン策定支援の取組に関しては、まず外部環境と内部環境の双方を包括的に分析するため、現場視察やジャパン・デリカ社・JFTLの従業員へのヒアリングを実施し、ビジネス環境の現状を詳細に把握した。外部環境の分析では、原料蟹の市場動向や競合他社の動き、顧客ニーズ、さらにバングラデシュにおける漁獲規制や自然環境保全に係る政策の影響を検討した。一方、内部環境の分析では、事業におけるジャパン・デリカ社及びJFTLの強みや課題、利用可能な資源、現行の種苗生産プロセスの効率性を評価した。

これらの分析を通じ、特に注目したのは種苗生産技術の改善が収益性に与える影響である。具体的には、生産効率の向上が、原料蟹の生産コストに与える影響を試算し、損益分岐点の変化を定量的に分析した。この結果、技術改善による事業の収益性向上に対する具体的な指標を得ることができた。さらに、技術改善の取り組み成果を踏まえ、事業の中長期的な成長を見据えたビジネスプランを作成した。

このプランでは、今後5年間における生産量の目標、収益見通し、投資回収の計画を詳細に立案した。また、本事業を実施することで期待される開発効果として、環境負荷の低減や地域経済への貢献、雇用創出の波及効果を定量的および定性的に測定した。これら一連の作業は、ビジネスの持続可能性を高めると同時に、地域社会や環境にポジティブな影響を与える事業展開を支える基盤を築くことを目指したものである。このビジネスプランを基に、自律的な種苗生産事業の実施や計画見直しが行われ、引いてはソフトシェルクラブ事業全体の発展に寄与することが期待される。

6 おわりに

本稿の結びとして、本邦民間企業によるビジネス展開と国際協力について触れたい。既述の通り、事例として紹介したジャパン・デリカ社のソフトシェルクラブ事業は、雇用創出や貧困削減など、地域社会に多面的な貢献を果たしている。このような幅広い取り組みは、ビジネスを通じた社会貢献を重視する同社社長の経営哲学に基づいており、その考え方は子会社であるJFTLの経営陣にも浸透していることが伺える。また、これらの取り組みは、ソフトシェルクラブ製品に対する顧客の関心や信頼を引き付ける要因としても機能している。ジャパン・デリカ社の担当者によれば、一般的にソフトシェルクラブは軽微なカット加工を施した後、冷凍状態で購入することを望む顧客が多いという。このため、加工工程で付加価値を付けにくく、ミャンマーなど他産地の製品との差別化が難しい。しかし、同社の多面的な社会貢献の実績や、ノコギリガザミの種苗生産事業を通じた環境負荷の低減および自然資源への依存軽減に向けた取り組みは、国際市場において「選ばれる企業」となるための重要な差別化要素となっている。

この事例が示すように、近年では製品そのものの品質や特徴に加えて、製造過程での地域社会への貢献や自然環境への配慮が、バイヤーや消費者から高く評価されるようになっている。このような市場環境の変化は今後さらに加速すると予想され、企業にとって社会的責任を果たすことが競争力を高める重要な要素となりつつある。今後、開発途上国におけるビジネス展開においては、ビジネスを通じた国際協力の在り方を、より高い解像度で検討することも重要になると考えられる。

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/activities/sme/index.html

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/case/sjp06act0428/__icsFiles/afieldfile/2024/06/06/post_monitoring_2023.pdf

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/case/sjp06act0428/__icsFiles/afieldfile/2024/03/22/Business_Development_Lesson_v2.pdf