2025.2 FEBRUARY 71号

Keynote 2

株式会社笑農和 代表取締役 下村 豪徳

1 はじめに

近年、農業分野においてもデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せています。様々なセンサーやロボット技術を活用するスマート農業が未来の農業を変革していくと感じています。この変革は、農業生産の効率化と持続可能性の向上に大きく貢献していきます。特に水田農業においては、高齢化による離農が加速度的に進んでいる現状があり、2015年には208万人いた農業就業者が2030年には131万人に減少するという予測があります。さらに、131万人の内49歳以下は28万人とされています。これにより、少ない農業従事者で大規模な圃場での栽培をこれまで以上に効率的に行う必要性が一層高まっていきます。水稲栽培で、水管理は収量・品質を左右する重要な作業であり、それには、多大な労力と時間を要する課題(写真1)をスマート農業(スマート水管理)で解決したいと考えました。本稿ではこの課題を解決するためのスマート水管理システム「paditch(パディッチ)」の開発から普及、そして海外展開に至る取り組みについて紹介します。

2 開発への挑戦

2.1 開発の背景

私は富山県の代々続く米農家の生まれで、幼少の頃から農作業を手伝ってきました。当時は今ほど機械化が進んでおらず、農作業は親戚中が集まって大人数で行う一大イベントでした。ゴールデンウィークの田植え時期には、友達が遊びに来ても帰らされ、農作業を手伝わないと蔵に閉じ込められる、そんな幼少期を過ごしていました。このような経験から、私は農業に対して強い嫌悪感を抱くようになりました。成長するにつれて、農業とは異なる道を歩みたいと考えるようになり、ITの業界に飛び込み、産業用ロボットを製造する生産管理の工程を簡素化するシステム構築に従事しました。その後、実家の農業は弟が継ぐことになりましたが、周りの高齢者が次々と離農し、弟の耕地面積が年々増えて大変だという課題に直面しました。弟の話を通じて、農業が持続できなくなるという危機感を抱くようになりました。そこで、何か農業をテクノロジーで変革できないかと考えるようになり、2013年に「笑農和(えのわ)」を創業しました。

2年たった2015年頃、水田農業における水管理の自動化というアイデアを着想しました。これは水稲栽培の各工程を見直した際、水管理が最も労力と時間を要するボトルネック工程になると推測しました。篤農家からは、水管理が重要で、収量と品質に直結する重要な作業であり、失敗すると損失を招くと聞いていました。特に、高齢化が進む中で、広大な面積を効果的に水管理することが困難になっていました。

この状況を受けて、先人の英知が詰まった水管理の工程をテクノロジーで支援し、効果的に行うことが出来るのではないかと考えました。

当時はIoTという言葉すら一般的ではなく、「水田に電源や通信をどのように構築するか」という基本的な技術課題が立ちはだかっていました。

2.2 開発における苦労

新しい技術の開発には常に困難が伴います。試作品製造を依頼する工場を探す過程では、前例のない製品ゆえに門前払いをされたり、受託する意思のないような見積もりを受けることも少なくありませんでした。特に初期の段階では、どの工場が製造に適しているかもわからず、試行錯誤の連続でした。資金調達も大きな課題でした。新しい技術を理解してもらえずに、金融機関からの融資を受けることも困難でした。補助金なども活用を試みましたが、資金が底をつき、開発が一時期中断する事もありました。

技術的な課題以上に大きな壁となったのは、利用者である農家の理解を得ることでした。「農家の仕事を奪うのではないか」という強い懸念の声もありました。しかし、これらの声に真摯に向き合い、対話を重ねることで、真に必要とされる製品の在り方を模索しました。私たちは常に農業の現場に足を運び、声を聞きながら改良を加えていきました。

そんな中、大きな転機となったのは、祖父が脳梗塞で倒れた時のことです。リハビリを経て半身不随となり、実家に戻っていた祖父に会いに行ったのですが、祖父は実家にはおらず田んぼに出ていました。祖父は草刈り鎌を片手に、畔の草を刈っていたのです。「100歳まで元気にやるぞ」と会話した翌週に亡くなりました。享年88歳でした。

その時に幼少期の記憶が蘇りました。祖父が何度も何度もあきらめずに挑戦し続け、美味しいお米を作ろうと、「来年こそはもっと美味しいお米を作るぞ」と言っていた姿です。そして、「農家はうぞいのぉ」と言っていました。「うぞい」とは、富山弁でみっともないという意味です。農家はみっともないと言っていました。

この時に私は農業がみっともない産業ではないと証明するため、スマート水管理を世に出すことを決意しました。この決意が原動力となり、資金面の協力者や試作品を製造してくれる工場との出会いを引き寄せ、開発を前進させることができました。

最初の開水路向け遠隔操作製品の「paditch gate 01」(写真2)はまだ技術課題が多く、満足のいく機能を提供できませんでした。通信機能も30分に一度開閉指示を取得し、開閉するという仕組みで通信エラーも多くありました。納入した農業法人から不満の声も多く、遠隔操作後に心配になって田んぼに確認しに行くといった報告が頻繁にありました。技術課題であった電源供給については、農家が簡単に交換できる乾電池方式を採用しました。トライ&エラーを繰り返す中で、IoT技術が普及し、カード型のコンピューターや、IoT向けの格安SIMなどが登場し、徐々に技術的課題が解決され、現在の製品へと進化しました。

3 スマート水管理技術paditch(パディッチ)

スマート水管理システム「paditch(パディッチ)」は、進化を続けています。現在の製品ラインナップには、開水路向けの「paditch gate 02+」、パイプライン向けの「paditch valve 01」、排水向けの「paditch drain 01」、田んぼダム対応型 「paditch drain T01」があります。これらの製品は、それぞれ異なるニーズや環境に対応するために開発されました。

発売当初は、LTE通信を直接行う形態の製品しかありませんでしたが、現在はLPWA(Local Power Wide Area)のLoRa-WANを採用しています。農村地域にWi-Fiルーターほどの大きさの基地局を設置することで、半径2km、直径4km(拡張アンテナを利用することで直径10km)に及ぶ無料のネットワークを構築し、安価に通信環境を提供可能になります。

各製品の詳細(写真3)

• paditch gate 02+: 開水路向けで、主に大規模農地の水管理に使用されます。圃場整備されていない箇所でも設置可能です。

• paditch valve 01:パイプライン向けで、ポンプ場と連携など灌漑システムとして発展が可能です。

• paditch drain 01/paditch drain T01:排水用で、水田の排水管理を1cm単位で最適化(稲の生育ステージにあわせて排水板を調整)します。豪雨時の水位管理にも対応し、災害対策としての利用が期待されています。浅水管理やジャンボタニシの可動域管理にも役立ちます。

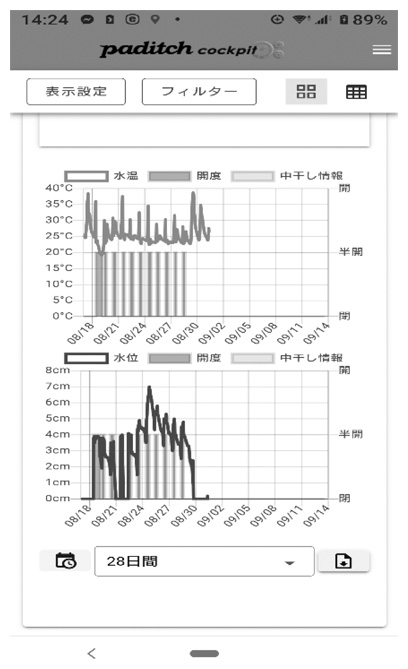

加えてLoRa-WANに対応した無線型の水位・水温センサーと連動することで、世界中のどこにいても、インターネットに接続されていればスマートフォンから圃場ごとの水位・水温が確認できます(図1)。例えば、水が入っているかどうか、水深何㎝なのか、水位は上昇しているのか減少しているのかなどが確認できます。

また、給水、排水の操作を遠隔で行うことが可能です。

タイマー機能やカレンダー機能を利用することで、指定した時間に自動で給水を開始することができ、水位センサーと連動することで、設定した範囲内で田面の水位を維持することができます。例えば、8cmの深水管理を行いたい場合、上限10cm、下限8cmで設定しておけば、水位が8cmを下回ると自動で給水し、10cmを超えると自動で止水します。これにより、常に適切な水位を保ち、効率的な水管理が実現します。

また、稼働時間帯も設定することができるので、輪番制でブロック単位でしか水を取り入れることが出来ない地域でも活用可能です。

排水制御は1cm単位で制御板を開閉できるので、2cm程度の浅水管理も簡単に行うことができます。直播き後の水管理や、ジャンボタニシの可動域をコントロールするための水管理に期待されています。また、排水制御は昨今の豪雨での被害を防ぐための、田んぼダムによる洪水制御防災の観点でも活用が出来ます。

このように、paditchは農家の省力化だけでなく、多様な圃場水管理のニーズに応え、収量や品質の向上にも寄与しています。特に最近では、猛暑が続きお米の品質が低下する問題が顕在化しています。スーパーのお米が品薄となった2024年の「令和の米不足」は記憶に新しいと思います。猛暑が原因の一つとも言われています。猛暑が続くと、白未熟粒が増えることで品質が低下しますが、登熟期の水温を小まめに適切に管理することで、この問題を軽減することができます。

3.1 国内での普及と成果

現在までに1,500台を超える導入実績を達成しています。この数字は、本技術に対する農業現場からの高い評価を示しています(写真4)。

導入農家からは以下のような効果が報告されています。

• 水管理作業時間の80%削減:農家は他の重要な作業に時間を割く事ができるようになり、全体の作業効率が向上します。

• お米の収量の増加:最大16.4%、平均で7~10%の収量増加が報告されています。

• お米の品質向上:水温と水位の最適な管理が可能になり品質が向上します。特に登熟期の水温管理に効果が高いです。

• 除草剤コストの削減:除草剤散布後の水管理をすることで、除草剤コストが約1/3に低減したとの報告があります。

• 燃料費の削減:田んぼへの水管理のための移動が減少し、燃料費が削減されます。

これらの効果は、単なる省力化にとどまらず、収益性の向上にも直結しています。

また、最近は水田から排出される温室効果ガス(メタンガス)の排出削減が話題となっています。水管理で中干し工程を7日延長すれば、メタンガスを約30%削減することが可能です。このように水管理は温室効果ガスの削減にも貢献できる技術となりました。

さらに、削減した分のメタンガスをクレジット化し排出権市場で販売することも可能となっています。提供しているアプリ(paditch cockpitからpadtch sus)から温室効果ガスの削減量(クレジット創出量)のシミュレーションが行える機能も提供しており、センサーデータや開閉データを基にクレジット化するための申請書類を作成することもできます。

NTT-DataCCS社が提供しているAI growth eyeとも連携しており、スマートフォンで撮影するだけで中干し適期をアドバイスする機能も備えています。これにより、農家は最適なタイミングでの中干しを行い、水管理の効率をリスク少なく高めることができます。

4 海外展開への挑戦

水田農業が主要な産業である東南アジアにおいて、本技術への期待は高まっています。これまでに、ベトナムとタイで実証実験を開始し、2025年、新たにカンボジアでの実証試験も始まりました。また、インドネシアからも導入の相談を受けている状況です。

現地での農業者に利用して頂くため、アプリを現地語に変換している。タイやベトナムでの実証結果から普及を図り、東南アジアの水田農業の発展に貢献することを目指しています。各国の気候条件や栽培体系に合わせた最適化を進めることで、地域に根差したスマート農業の実現を目指していきます。

5 おわりに

農業のデジタル化は、省力化だけでなく、収量・品質の向上、環境負荷の低減など、多面的な効果をもたらします。スマート農業技術(スマート水管理)の導入により、農家の負担が軽減され、効率的な農業経営が実現します。今後も現場の声に耳を傾けながら、技術の進化と改善を続けていきます。