2025.2 FEBRUARY 71号

Keynote 1

多様な主体との共創、環流、人材育成について

独立行政法人 国際協力機構 筑波センター(JICA筑波) 所長 高橋 亮

1 はじめに

(1)日本の国際協力の今日的意義

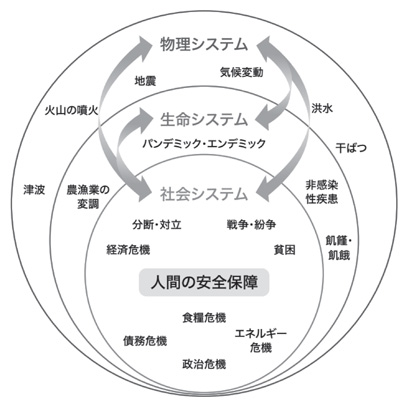

国際社会は歴史的な転換期にあり、複合的危機に直面している。図1は地球温暖化や自然災害等の「物理システム」、感染症や非感染症、農漁業の変調、飢餓・飢饉等の「生命システム」、経済成長の減速や格差の拡大、武力の行使による一方的な現状変更、エネルギーや食料危機等の「社会システム」と私たちを取り巻く危機の複合性を示した概念図である1。

2024年10月、日本の国際協力(政府開発援助ODA:Official Development Assistance)は、その開始から70年目の節目を迎えた2。長い歴史を有する日本の国際協力であるが、国際秩序の様相は劇的に変化し、求められる役割も大きく変化しつつある。

2022年12月16日に改定された国家安全保障戦略では“我が国は、国際社会が対立する分野では、総合的な国力により安全保障を確保する。国際社会が協力すべき分野では、諸課題の解決に向けて主導的かつ建設的な役割を果たし続けていく。我が国の国際社会におけるこのような行動は、我が国の国際的な存在感と信頼を更に高め、同志国等を増やし、我が国を取り巻く安全保障環境を改善することに繋がる”とし、外交力・防衛力・経済力・技術力・情報力の総体を総合的な国力と位置づけ、ODAを始めとする国際協力の戦略的な活用の重要性を指摘した3。

日本を含む国際社会は、ウクライナ、パレスチナ・ガザ地区等における地政学的な対立や資源確保や各種の経済活動を含む競争の激化など「分断と対立」の深化に直面しており、同時に人類共通の課題である気候変動や感染症対策等の地球規模課題、エネルギー・食糧・債務危機、過去最多とされる難民及び国内避難民への人道的対応など、国境や立場を超えた「対話と協調」の推進を実現してゆくことも求められている。

かかる認識の下、日本の国際協力の今日的意義を改めて示したものが2023年6月に改訂された国際協力大綱(以下、新大綱)4である。その基本方針には、「新たな時代の人間の安全保障」と「開発途上国との共創、対話・協働による社会的価値の創出とその日本社会への環流」が含まれ、人間の安全保障に基づく複合的危機の克服、価値観の相違や利害の対立等を乗り越えた多様なパートナーとの連携促進を我が国が主導することにより、国際社会による日本への信頼を高め、名誉ある地位を保つとする、日本国憲法の前文に通ずる考え方が示されている5。

(2)共創と環流の重要性

新大綱の基本方針「開発途上国との共創、対話・協働による社会的価値の創出とその日本社会への環流」も重要だ。「共創」「環流」は、今般の大綱改訂で、新たに含まれたキーワードであり、茨城県、及び栃木県の2県を所管し研修事業の実施、ボランティアの募集、自治体民間企業、大学研究機関、自民社会等との連絡連携等を所掌するJICA筑波を含めたJICA国内拠点の果たすべき役割や貢献にも大きく関わる。

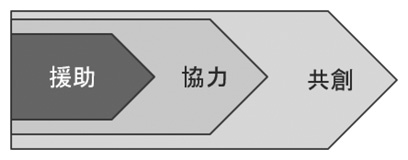

日本と開発途上国との関係は、かつての援助する側とされる側といった上下関係、援助関係なものからより対等な対等関係なものに変化しつつある。これを踏まえ、国際協力のあり方も援助から自助努力を促す協力、より対等な立場を前提とする共創に拡がりつつある。新大綱の基本方針には、以下のような記述がある。「明確な解決策が見つかっていない新たな課題、複合的危機の時代においては、相手国を中核に置いた上で、様々な主体を巻き込み、それぞれが対等なパートナーシップの下で、互いの強みを持ちより、対話・協働することにより新たな解決策を共に創り上げてゆくことが必要である。我が国は、これまでの自助努力支援、対話と協働の伝統を活かし、こうした「共創」により、新たな価値を生み出してゆくことを目指す。また、こうして生み出された新たな解決策や社会的価値を我が国にも環流させること、こうした取組の中で、我が国と開発途上国の次世代を担う人材を育ててゆくことにより、我が国自身が直面する経済・社会課題解決や経済成長にもつなげることを目指す」(図2)。

(3)農業農村開発協力の重要性

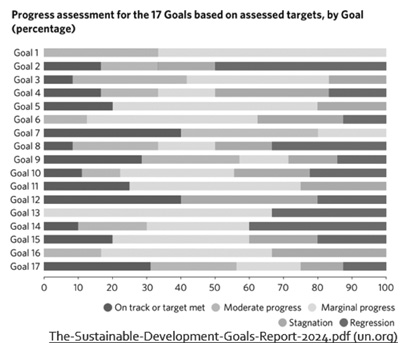

複合的危機の影響は、2030年を目標年とする持続的な開発目標(SDGs)にも大きく及んでいる。2024年6月28日に国連が発表したSDGsの年次進捗報告書(The Sustainable Development Goals Report、SDGR 20246)では、新型コロナウイルス感染症、紛争の悪化、地政学的緊張、気候変動等の複合的な影響によって169のターゲットのうち3分の1が停滞又は後退していると報告。特に深刻な負の影響を受け、大きく停滞又は後退しているものとして目標2(飢餓をゼロに)を挙げ、飢餓直前の人口が2019年の6億9千万人から、2022年時点で7億8千万人に1億人以上増大し、約60%の国が適度なレベル又はそれ以上に高い食料価格に直面していることを指摘している(図3)。

温暖化や慢性的な水不足が世界的に報告され、一層の悪化も見込まれる中、気候変動や温暖化への対応(緩和・適用)を含め、どのような技術革新や共創を日本と開発途上国を含む国際社会が進めてゆけるか。国際的な農業農村開発協力の今日的意義は、持続的農業の実現を通じた人類の生存、日本と世界の双方における社会経済の安定化と更なる発展、人間の安全保障に基づく複合的危機の克服に大きく関わるものとして一層、高まっていると言えよう。

2 新大綱の下でのJICA国内拠点への期待とJICA筑波の取組

(1)新大綱におけるJICA国内拠点への期待

上述のとおり、新大綱では対話や協働を通じた社会的価値の「共創」、生み出された解決策や社会的価値の我が国への「環流」が重視されており、開発途上国と日本との結節点となるJICA国内拠点の果たすべき役割は、これまでになく高まっている7。

旧大綱(2015年2月版)においてJICA国内拠点に関連する記載は「企業、NGO、自治体、大学・研究機関、国民等との結節点としてJICAの国内拠点が果たす役割にも留意する」であったが、新大綱では「JICAの国内拠点やJICA海外協力隊経験者を最大限活用しつつ、開発協力を通じて育まれた知見を、地方創生等の我が国が抱える課題解決にもつなげていく」「JICAの国内拠点も活用し、地方自治体やJICA海外協力隊関係者等とも協力しつつ、開発協力の意義と成果、国際社会からの評価等について、分かりやすく丁寧に幅広い国民に説明する」と拡充されている。

日本各地の豊かな開発経験と多様なステークホルダーを巻き込み、両者を繋げることで、開発途上国の国づくりに貢献し、同時に日本の地域社会の発展や地方創生に国際協力を活かせる。その繋ぎ手となるJICA国内拠点のような存在は、他の国際協力機関には見られないものであり、国際的にもユニークである。

(2)JICA筑波における多様な主体との共創、環流、人材育成

JICA国内拠点で唯一、敷地内に国際的な農業農村開発協力分野の研修事業(知識共創)のための田畑ハウス、実験実習棟を備えるJICA筑波における多彩な取組を紹介したい。

1)JICA研修事業(知識共創)

第一に、JICA筑波の基幹取組となる農業農村開発分野等の研修事業である。JICA筑波における農業分野の研修事業の歴史は古く、JICAの前身組織の一つであるアジア協会が1961(昭和36)年現在の茨城県水戸市内原に茨城国際農業研修会館を開設し、1コース19名の農業研修生を受け入れたことに始まる(JICA設立となる1974年の13年前)。翌1962(昭和37)年には海外技術協力事業団(OTCA)が設立され、1969(昭和44)年に内原国際農業研修センターに改称。この頃より、稲作、野菜、灌漑排水、農業機械の4つを基幹コースとする研修事業が開始された。

1974(昭和49)年8月に特殊法人国際協力事業団(JICA)が設立。筑波地区への研究学園都市構想の流れで1980(昭和55)年、宿泊棟や食堂、研修室を含む筑波インターナショナルセンター(TBIC)を開設。国際農林水産業研究センター(JIRCAS)や農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)等、筑波拠点の研究機関との連携により研究者等の育成を中心とする研修コースが拡充された。

翌1981(昭和56)年には、内原国際農業施研修センターの機能を筑波国際農業研修センター(TIATC)に移転し、基幹4コースを含む農業関連研修を強化するとともに、1996(平成8)年にTBICとTIATCを発展的に統合、現在のJICA筑波センターとなった。

このように、JICA筑波の研修事業は農業分野に始まり、1980(昭和55)年度の移転、1999(平成11)年度の長期研修員(1年以上、主に大学院)の受入開始等を経て対象分野や人数を拡充してきた。1961(昭和36)年度当時9名は、筑波移転時に200名を超え、2000(平成12)年度756名、2006(平成18)年度882名、2020年度及び2021年度にはコロナ禍により299人及び574人と減少したが、2022年度には728名と復帰して2023年度末には累計人数が3万人を超えた(30,053名)。短期研修(1年未満)の67%が農業・農村開発分野である(2022年度実績)。

2015年度、研修事業の英文名称はTrainingからKnowledge Co-Creation Program(KCCP)に変更された。これは、同事業が研修員のみならず、研修員と日本側関係者が対等な立場で学び合い、知識創造を目指す「共創」の考え方に基づくものであった。年間600~800名程度の研修員は出身国のみならず、所属組織や専門性、宗教や人種など多岐にわたる。JICA研修事業(知識共創)を通じ、多彩なバックグランドを有する研修員同士の学びに留まらず、研修を実施する側にとっても研修員との交流や意見交換を通じて新たな発見や気づきを得ることは多い。オンライン等を併用した来日前、帰国後の相互交流や学びの連携も多く行われている。

“日本にくることで姿勢やマインドセットが大きく変わる瞬間を目の当たりにする。研修員たちは多くの実体験や交流を通じて、指導者たちが思いもつかないようなところで多くの影響を受け、それらを持ち帰り、自分の国でインパクトを与えている”、JICA筑波で農業分野の研修指導を行う小山真一氏氏(社団法人海外農業開発協会)の言葉だ。早朝夕方、そして週末、筆記用具を手に自身の実験プロットに足しげく通うJICA研修員と遭遇する。敷地内に附属農場や実験室を有するJICA筑波が、豊かな学びの場となっていることを再認識できる瞬間だ。JICA筑波の研修事業(知識共創)は、知識や技術の移転に留まらず、セルフリーダーシップやチームワーク力などの行動規範の強化に重きを置く。これは、他国やマルチの研修機関には必ずしも見られない点だ。2024年8月、ウガンダで帰国研修員と面談する機会を得たが、重要な国家プログラムの一翼を担うなど、個別の知識や技術を超えて、国づくりの中核を担っている修了生と多く出会えた。

研修員はまず知日派となり、さらに親日派となって、二国間の架け橋として活躍することが期待される。名古屋大学が事務局である農学知的支援ネットワーク(JISNAS)では、短期研修員として来日した有能人材を、主に大学院で長期研修生として再び迎え入れる取組を進めているが、こうした機会を増やしてゆきたい(写真1)。

2)開発教育支援

「国づくりは人づくり」。この考え方は日本の子どもたちにも当てはまる。未来を切り拓く若者・子供たちに、国際協力の面白さや大切さを感じてもらい自分事としてもらう。これを目指す開発教育支援は1974年のJICA設立後から続く、国内拠点が担う重要な取組の一つである。2023年度、全国の学校から2,090人の生徒がJICA筑波を訪問し、JICA研修員が地域の学校に出向き2,379人の子どもたちと交流し、海外協力隊経験者やJICA筑波のスタッフ等による出前講座の参加者数は6,997人に及んだ。

農業農村開発分野の国際協力を担うJICA筑波ならではの独自の取組もある。その一つが、2000年度から継続中の大学生・大学院生向け国際協力理解講座である8。農業基幹コース(稲作、野菜など)を活用した農学系大学向けプログラムとして開始し、2004年度より国際系の学生等を対象に含む国際協力実務講座を追加。2024年7月下旬~8月下旬には、農業系の基幹コースに9大学13名、実務講座に27大学37名が参加した。もう一つが、農業を学ぶ高校生向けの農業高校国際協力実体験プログラムである9。初回となる2024年8月には、三重県の高校を含む5校16名が参加。JICA研修員や協力隊経験者、農業高校卒業生で現在JICA筑波で研修指導員を勤める先輩との対話セッションなど熱気に包まれた。参加生徒からは、普段、学校で学んでいることが世界の農業農村開発の課題解決に繋がることが分かった。英語を頑張りたいなどのコメントがあり、アフリカのJICA研修員も帰国後に農業の魅力を自国の高校生に伝えたいと語った。

3)中小企業・SDGsビジネス支援事業

2008年度(新JICA誕生)以降、活発化した民間企業(茨城、栃木)との連携も活発だ。農業農村開発分野では、栃木県那須町にある株式会社関東農産によるタイ王国「品質と生産性を向上させる 園芸用有機育苗培土の現地製造に係る案件化調査(2020年12月~2022年5月)」、栃木県壬生町の株式会社北研によるネパール「高温耐性シイタケと生産者ネットワークによるキノコ産業育成のためのニーズ確認調査(2023年3月~2023年11月)」、茨城県つくば市の株式会社ビジョンテックによるスリランカ「農業生産性及び食の安全性の向上を実現する水稲圃場情報提供システム構築のための案件化調査(2017年度~2018年度)」及び「人工衛星データとGIS圃場図を活用した水稲生育モニタリングシステム普及・実証・ビジネス化事業(2024年3月~2026年8月)」などがある。

JICA筑波はこれら企業による提案事業への各種助言を行うとともに、一部事業について実施監理を行っている。関東農産、ビジョンテックは、後述する農業共創ハブ(農業共創セミナー)にも出展し、来日中の農業農村開発分野のJICA研修員と交流、ビジネス機会創出のための意見交換を積極的に実施している。

4)JICAボランティア事業

2025年に60周年を迎える本事業は全国からこれまで累計5万7千人以上を99ヵ国に派遣している。2020年のコロナ禍で全員帰国措置後、再派遣が進み2024年11月末現在、74ヵ国1,705名が派遣中である。JICA筑波は募集時の広報等を主に担当しているが、管轄の茨城県から1,179名、栃木県から782名が派遣されている(累計:2024年10月末現在)。

農業農村開発分野に該当するJICAグローバルアジェンダ/クラスター10への登録も推進中であり、CARD(アフリカ稲作振興のための共同体)、SHEP(小規模農家向け市場志向型農業振興)、栄養(食と栄養のアフリカイニシアティブ)、森と海の保全隊、海の恵み届け隊、家畜と元気に暮らし隊の6分野がある。JICA本部とも連携し、メーリングリスト等を用いて、派遣中及び帰国後の活躍支援やネットワーク化による共創機会を創出してゆきたい。

5)草の根技術協力事業

2002年9月に開始、2003年10月のJICA独立行政法人化以降、本格的に着手されることとなった草の根技術協力事業は、JICA筑波による多様なパートナーとの連携取組の中でも、特に重要なものの一つである。

農業農村開発分野における近年の事例としては、茨城県笠間市との連携による「ベトナム中山間地域におけるアグリツーリズムを導入した生計向上モデル事業(2021年5月~2024年10月)」、NPO法人国際農民参加型技術ネットワーク(IFPaT)による「エルサルバドル女性の生活改善と青少年のビジョン形成を通じた幸せに過ごせる地域づくり事業」、栃木県芳賀郡芳賀町にある有限会社ドンカメによる「東ティモール未利用資源の堆肥化を軸とした資源循環システム構築のための人材育成及び組織化支援事業(2020年3月~2025年2月)」、宇都宮大学による「スリランカ教育環境改善を通じた紅茶農園コミュニティ・リーダー育成事業(2024年度開始)」などがあり、対象国や協力分野も多彩だ。

6)外国人材受入支援・多文化共生社会の実現

本分野にかかるJICAの取組の本格化は、2019年度からと歴史が浅いが、JICA筑波は2020年12月17日、茨城県の産業戦略部と外国人材関連ではJICA初となる自治体との連携覚書を締結するとともに、2022年1月~2023年12月には基礎調査「茨城県・栃木県における外国人材/多文化共生の現状・課題・取組等に関する調査」を実施した。現在は、茨城県のNPOセンター・コモンズによるNGO等提案型事業プログラム採択案件「外国人ピアサポーターとの連携による地域の福祉・教育・行政サービスの質向上に向けた多文化共生プログラム」を実施中である。

かかる取組は農業分野に限定したものではないが、外国人による農業労働人口が特に多いとされる茨城県において、ベトナム等の送り出し国側の体制強化を図るJICA技術協力プロジェクトとどのような連携が可能か検討中である。

7)農業共創ハブ

農業共創ハブは、JICA筑波の研修事業のノウハウ、研究学園都市つくば・国内有数(全国3位)の農業県、茨城県という立地を生かして2020年度から開始した。JICA筑波という場所を、研修員に技術知見を伝える場(拠点型)から、多様なパートナーや関係者が交わり、社会課題解決のタネを蒔く知的プラットフォームに変えてゆこうとする取組だ。

2024年6月21日、第6回目となる共創セミナーには、過去最大11企業がブース出展し、JICA研修員28ヵ国44名、総勢100名が参加。参加企業の一つであるカンリウ工業株式会社(長野県塩尻市)は、過去にセミナーで知り合ったカメルーン研修員が工場を訪問し、帰国後に資金準備してデモンストレーション用の精米機1台を発注、またコートジボワール研修員(普及員)も企業とのWeb面談を継続し、所属先の農業省が同機を1台発注するなどビジネス機会の創出を実現している。

農業共創ハブはJICA本部が実施中の「日本・アフリカ農業イノベーションセンター(AFICAT)」との連携も図り、アフリカ地域への日本企業のビジネス展開支援を行っている(図4)。

8)農業農村開発人材アカデミー

2023年度、上述した農業共創ハブの取組の一つであった「開発協力人材育成」を発展させ、「JICA農業農村開発分野開発協力人材育成アカデミー(農業農村開発人材アカデミー)」を立ち上げた。

アカデミーの目的は大別して関心層の拡大と専門性強化の2つがあり、前者(関心層の拡大)については、JICA筑波の開発教育支援(先述)と連携し、未来の農業農村開発を担う高校生や大学・大学院生向けのプログラムを実施。後者(専門性強化)については、JICA海外協力隊候補生を対象とした農業関連研修や、コンサルタント業界等と協働して専門家ブラッシュアップ研修等を行っている。時代の変遷とともに変わりゆく、複雑かつ高度な現場課題に対応できるよう、JICA筑波が国際協力における農業農村開発分野の人材創出・育成の場となることを、引き続き目指してゆきたい。

3 結びに

本稿では国際協力の今日的意義と人間の安全保障に基づく複合的危機の克服、とりわけ重要な農業農村開発の重要性を再確認しつつ、外部からはなかなか全体像を知る機会の少ないJICA筑波(JICA国内拠点)における“多様な主体による農業農村開発協力の展開”を概観してきた。紙面の都合により紹介しきれない部分を多く残すが、少しでも理解が深まり、多様なパートナーとの共創と環流や人材育成のハブ、国際社会と日本との繋ぎ手であるJICA筑波の今日的な役割を認識いただければ幸いである。

人間の安全保障に基づく複合的危機の克服、気候変動への対応(適用・緩和)やSDGsゴール2(飢餓をゼロに)の後退抑止など、私たちが直面する課題は極めて高度で複雑だ。本稿で述べてきたような共創と環流の営みは、もはや人間同士の関係性を超えて自然環境や地球そのものとの関係性に及んでいるとも言える。このように考えるとき、如何に私たちが謙虚に自然と向き合い、地球や宇宙の仕組みから学び、持続的な農業農村開発を達成しうるか。世界中の草の根レベルの農業指導者や立場・役割を超えた多様な関係者と繋がり、共通の課題に向かって共創や環流を進められるか、これが問われているように感じる。設立45周年を迎えるJICA筑波の果たすべき役割についても、このような問題意識の中で、問い続けてゆきたい。

私たちが、特に大切にしたいことの一つが、地域社会との交流、未来を担う研修員と日本の若者達との心の触れあいだ。2025年2月、JICA筑波は世界の食と農をテーマとする「JICAつくば地球ひろば」をオープンする。若者を含む多くの方々に訪れていただき、身近な食の観点から日本と世界との繋がり、多様性の豊かさや共創の楽しさ、世界中から集まるJICA研修員の情熱を感じ、対話と協調からはじまる私たちの豊かな未来や無限の可能性を体感してほしい。シンプルながら、そのような場所としてゆきたい。