2024.8 AUGUST 70号

OPINION

1 導入

気候変動がもたらす影響は多岐にわたるが、私たちの普段の生活においてそれを強く実感するのは、以前に比べて激しくなった集中豪雨、台風の大型化、増加する猛暑日、といった気象に関する事象ではないだろうか。

これらの影響は農業生産を大きく左右し、それは市場を通じて私たちの食につながってゆく。温室や工場栽培が進んでも、多くの農業は自然環境に依存しており、降雨量や日照時間、気温の僅かな変化でも影響を受ける。従来、異常気象と呼ばれていたような突発的な現象とは異なり、気候変動下では年々進行する温暖化や雨量の変化にどう対処するか、いわゆる適応策が大きな課題となっている。適応策の代表例としては、高温耐性の品種改良や栽培種の変更であろう。既に、新潟では夏の猛暑でも米が変色しない高温耐性のイネの品種改良が行われ、北海道では温暖化がワイン用の葡萄の生産適地をもたらしている。高温、豪雨、乾燥といった極端な気象への対処には、品種改良や栽培種の選択のみならず、気象予測、天候保険、インフラ整備など様々な適応策の整備が不可欠である。

このような適応策は私たちの生活に直結するものであり、その重要性が高いことは言うまでもない。しかし、ここでは気候変動へのもう一つの対応である緩和策、つまり気候変動をもたらす温室効果ガス(Green House Gas:GHG)の吸収・排出減による温暖化の緩和の観点から農業を概観してみたい。

2 農業はグリーンか?

自然環境に依存していることが農業の特性であり、そのことが農村の景観風景を形成してきたと私たちは理解している。日本では、後背地の山々を水源とする水田、薪炭材や林産物を供給する雑木林、といった昔からの里山の景観がその代表例である。景観だけではなく、水や森林といった資源の循環を通じて生態系が維持され、生物多様性にも貢献してきた1。このような自然景観の一部を形成している水田、圃場から、私たちは農業が環境にやさしいというイメージを一般的に抱く。しかし、その認識は正しいのだろうか。

世界全体のGHG排出のトップは、何といっても運輸・エネルギーセクターで、全体の35%を占める。それに次ぐのが森林・農業セクターで全体の四分の1近くを占める。日本で生活している私たちにとっては、想像し難い数字である。事実、日本のGHG排出量に占める森林・農業セクターの割合は僅か4%にしか過ぎない。では、世界の森林・農業セクターからのGHG排出はどこから来るのか。

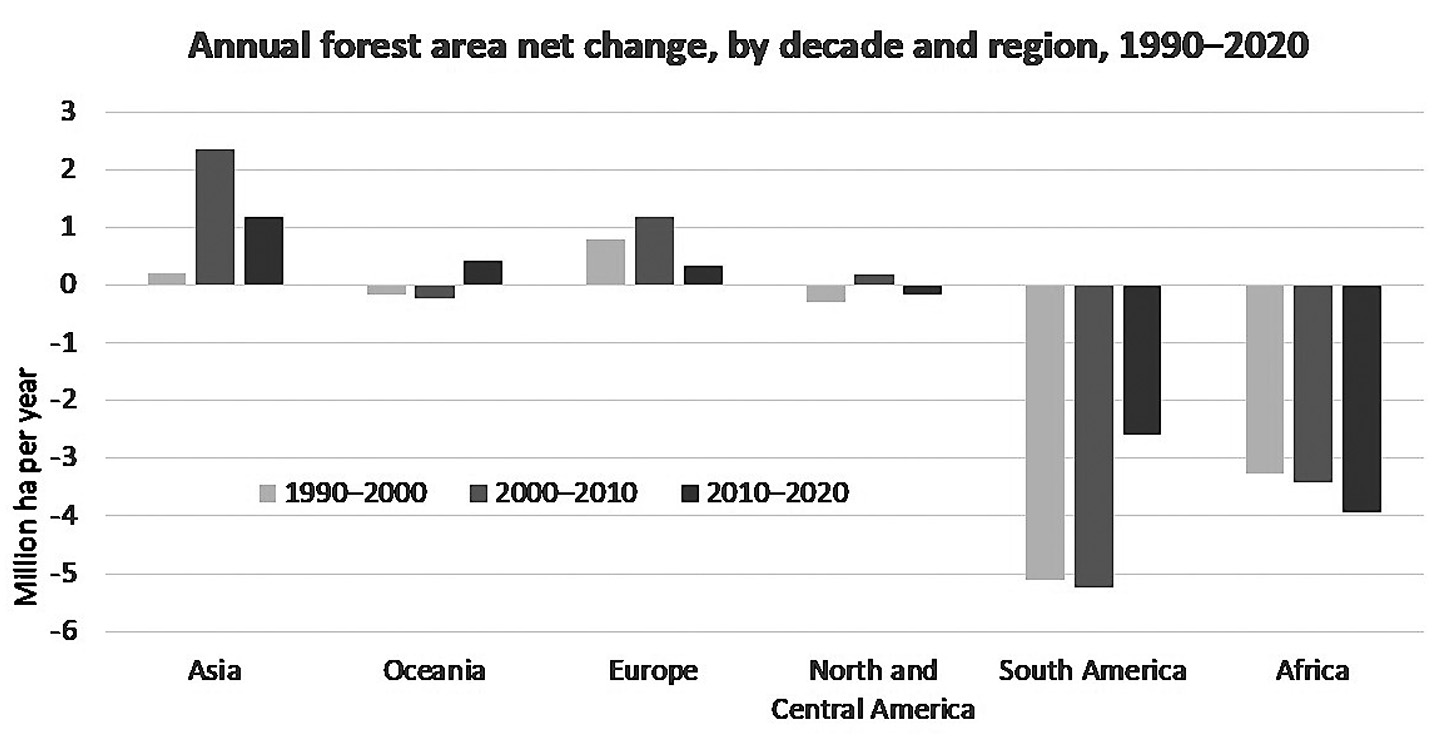

大きな要因は、森林から農地への土地転換によるものである。図1(次頁)は、各地域の過去10年毎(1990年〜2020年)の森林面積のネットベースの増減を示している。この図から、南米およびアフリカ地域において森林が減少し続けていることがわかる。市街地形成、鉱山開発といったものも含まれるが、森林減少の概ね9割が農地への転換に起因し、その多くは商品作物生産を目的としたものである。具体的には、コーヒー、カカオ、ゴム、オイルパーム、大豆、牛(放牧)、木材などが挙げられる。農地への転換による炭素排出は、伐採された樹木(地下茎を含む)の廃棄・燃焼(火入れが行われた場合)及び土壌の撹乱から生じる。当然ながら、森林伐採により吸収源の破壊も生じる。これに次ぐ森林・農業セクターからのGHG排出は、営農から生じるもので、耕作に伴う土壌からの炭素排出、水田・家畜(牛のゲップから)から発生するメタンガスの排出がある。

世界的に見れば、自然環境に依存しているはずの農業は森林を破壊2することによって成立している。そして、陸域の生物多様性の宝庫である森林の破壊は、森林生態系の破壊でもある。GHG排出による温暖化、生物多様性ロスによる生態系サービス3の低下は、中長期的に農業に負の影響を与える結果となる。残念なことに農業はグリーンであるとは言えないのである。

3 農業はグリーンになれるのか?

農業が気候変動枠組条約のCOPで議論の俎上に載ったのは比較的近年のことである。2018年のCOP24でのコロニビア共同作業がその始まりで、農業の脆弱性や食料安全保障と気候変動対策について議論が行われた。COP24に先立つ同年の3月には、森林破壊ゼロをテーマとしたFAO及びUNFF(United Nations Forum on Forests)が主催する国際会議において、農業と森林の土地をめぐるコンフリクトが言及され、翌年のCOP25における国連のサイドイベントで、FAO、UNEP、UNDP及びUNFCCCの各トップにより、“農業が森林破壊の要因である”という認識で一致した。そして昨年のCOP28では食料システム・農業に関する首脳級宣言が採択され、気候変動対応の強化が謳われた。気候変動が農業に影響を与えているという議論のみならず、農業自身が森林破壊やGHG排出をもたらしていることが、国際的に認知されてきている。そのような中で、農業をグリーンにするための政策的な動きを紹介していきたい。

2023年、欧州共同体(EU)は、森林デューデリジェンス法(以下、森林DD)を採択した。この法により、欧州域内に特定農産物(コーヒー、カカオ、ゴム、パームオイル、大豆、木材)を輸入しようとする業者は、それら農産物が森林に負の影響(例:森林から転換された農地での栽培)を与えていないことを証明し、報告する義務を負わなければならない。言い換えれば、森林DDは、森林破壊を伴う特定農産物のEU域内への輸入規制を行い、森林に影響を及ばさない、あるいはポジティブな影響を与える農産物の輸入を優遇・促進することを目的としている。同様の規制はイギリスやアメリカの一部州政府でも施行されている。日本では、まだ法規制の俎上には載っていないが、G7の中での議論は始まっており、今後ガイドライン等による緩やかな規制が行われる可能性がある。なお、2024年の第213回国会で成立した農業・農村基本法改正では、環境にポジティブな農業を後押しすることが期待されており、政府においても農業がグリーンである方向に舵を切ろうとしていることが窺える。

森林の農地転用を抑制するには、劣化した土壌を再生して農業生産を高めることも選択肢の一つである。世界最大の熱帯林を抱えるブラジル政府は、この具体化に乗り出した。アマゾンの森林破壊の大きな要因は、農地及び牧草地拡大のための火入れによるものである。ボルソナ前政権時には、このような行為の取り締まりを積極的に行わず、森林火災が蔓延したと国際的な非難を浴びた。ブラジル国立宇宙研究所(INPE)は、2019年8月の森林火災発生件数が前年同時期に比べ83%増加し、火災件数は過去最高に達したと報告している4。

現在のルラ政権は森林保全の強化を掲げ、その施策の主要な柱として劣化した農牧地の修復を打ち出した。ブラジル全体では劣化した土地が1億4千万ヘクタールに上り、そのうち3千万ヘクタールが農牧地と推計されている。これらを再生することによって、農業生産性を高め、新たな森林からの農地転換を抑制しようとするものである。なお、国連は2021年から生態系修復の10年を設定している。世界の劣化した生態系、特に陸域では劣化した土壌・森林が、その大きな対象となる。劣化土壌の再生は、生態系サービスの回復を通じて農業、ひいては森林保全に貢献するのである5。

ランドスケープアプローチに統一的な定義は存在しないが、統合的土地利用に関する世界最大のプラットフォームであるグローバル・ランドスケープ・フォーラムでは、「ランドスケープアプローチの本質は、土地利用の競合に対して人の福祉と環境にとって最善の方法で釣り合いをとることにあり、それは、食と生計、財政、権利、回復、そして気候と開発のゴールに向けた進展を考慮した解決策を見つけることを意味する」としている。森林からの農地への転換は、まさに土地を巡るコンフリクトであり、それをどう調和させるかが課題であるが、その調和に向けては、森林、農業以外の視点も含めた包摂的なアプローチが必要ということを示唆している。

普段、私たちは個別セクターからアプローチをし、様々な責任や利害関係、調整に要するトランザクションコストを理由に、セクターや部門を超えたアプローチを避けてしまいがちである。農業をグリーンにするには、アプローチ論だけではなく、実施側の意思決定プロセスや政策決定者の価値判断や態度変容も求められる。

農業セクターからのGHG排出が世界全体の25%に上ることを前述した。しかし、この中には、農産物の加工、輸送、販売、消費に至る一連のサプライチェーン及びそれに付随する工程で生じるGHGの排出は含まれていない。生産現場を消費地に近づけることによるカーボンフットプリントの減少、加工・輸送の効率化による排出削減に加え、また近年大きな議論となっているフードロス6削減も間接的な排出減へとつながる。

食料システムからのアプローチは、農業生産という点から消費をつなぐ線、更にその背景を含む、面として排出減に取り組むことを意味する。近年、食品・飲料系の企業が原材料調達から生物多様性保全やゼロカーボンの取り組みを始めているのも、このアプローチの事例の一つである。

農林業分野でGHG排出減の取り組みは、森林セクターが先行している。森林減少・劣化抑制によるGHG排出減、森林保全による炭素吸収・蓄積の維持・増加、いわゆるReduction Emission from Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+) は、既にGHG排出・吸収の測定を含む方法論が確立されたアプローチであり、NDC(National Determined Contribution)やSBTi(Science Based Target initiative)のもと多くの活動が展開しており、GHGのボランタリークレジットにおいても活用されているスキームである。もともと、森林減少・劣化抑制は森林の土地利用変化が基礎にあり、その土地利用の多くは農地であった。このような背景から、REDD+の開発過程において土壌の適正管理による土壌炭素の排出減・貯留についての研究が進められてきた。その代表的なものの一つに泥炭地7の管理がある。泥炭地は陸域の僅か3%を占めるに過ぎないが、北米、北欧、ロシアの北方林、インドネシア、パプアニューギニア、コンゴ盆地、ペルーの熱帯林地域に比較的集中している。その炭素蓄積量は、世界の森林の炭素蓄積量の2倍に達すると推計されているが、森林伐採と同様、農地開発のために泥炭地を排水・乾燥することによって、地中に蓄積されていた炭素が排出されつつある。このため、泥炭地を農地などに転用せず保全すること、既に排水が進んでいる場所は湛水させて湿地に戻すことが緩和策として重要となる。

農業セクターにおいても、土壌炭素貯留といった吸収源対策は大きな課題であり、バイオ炭投入や営農改善による取り組みが進められている。排出減の取り組みとしては、水・有機物管理による水田からのGHG排出抑制や化学肥料の施肥適正化などによる畑作におけるGHG排出削減、この他畜産では穀物飼料の改良等による牛からメタン排出の削減などがある。このような活動もボランタリークレジットで扱われ始めているが、排出・貯留の測定・モニタリングについての方法論などを開発しながら、多様なアプローチが今後出てくるであろう。ボランタリークレジット制度の詳細についてはここでは触れないが、同クレジット制度は、2050年のネットゼロに向けた民間セクターによるGHG排出削減において大きな役割を担っている。農業セクターの取り組みが、ボランタリークレジットに今後どのように反映されていくのか、その動向を注視していきたい。ただし、現時点では、日本のNDCにおいてボラタリークレジットによる排出削減は考慮されていない。企業の排出削減とJCM(Joint Crediting Mechanism)8のスキームのみでネットゼロが達成できるのかどうか、検討は続いている。

4 開発途上国の農村レジリエンス

農業セクターからのGHG排出量削減の取り組みを概観してきたが、そのいずれも農業生産者の存在を抜きに論じることはできない。とりわけ、環境と調和した土地利用(劣化した農地の修復を含めて)の実践や営農の改善においては、生産者の関わりはより大きなものになる。では、生産者へのアプローチはどうあるべきなのか。それは、GHG排出削減における役割というだけではなく、農業生産者のレジリエンス強化を目的とすることではないだろうか。

生産者は、経営規模の小さな家族農業による農村コミュニティーと経営規模が大きい民間セクターに分けられる。両生産者ともレジリエンスの必要性は同じであるが、その内容や程度には自ずと違いがある。一般的に言えば、気候変動や経済動向に由来する外的環境のショックに脆弱なのは家族農業であり、またそれによって構成される農村コミュニティーである。特に開発途上国の家族農業は貧困層で構成されているケースが多く、そのほとんどは土地所有や利用が制限された環境下で農業を営んでいる。このため、経済的事情により森林から農地への転換が行われる可能性が高く、土地利用の観点からもレジリエンスの強化が不可欠である。具体的には、農業の生産性向上、生計手段の多角化、ソーシャルセーフティーネットの充実などがあり、この他にジェンダーや人権配慮などがある。この考えは、気候変動対策におけるソーシャルセーフティーガード9とも重なる部分があるが、こちらは気候変動対策という目的に付帯している色彩が強い。気候変動対策をする際、例えばREDD+などにおいて、森林に生計を依存している地域住民に社会・経済的配慮を行うことがセーフティーガードの一例である。しかし、民間資金によるボランタリークレジットの事業では、炭素クレジットが一義的な目的となってしまい、地域住民の生活が改善されていない、むしろ悪化しているという報告をIUFRO(International Union for Forest Research Organization)10が最近発表している。

SDGsターゲット1.5は、「2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靭性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害への暴露や脆弱性を軽減する」と記述されている。開発途上国の農村コミュニティーのレジリエンス強化は、気候変動の適応策でもある。

5 結び

国内では、2050年のネットゼロを目指し、DXを活用したスマート農業、水田の中干し、効率的な施肥、飼料改良による牛のゲップ削減など、技術によるGHG排出削減が政策課題として取り上げられ、今後さらに開発が進むことが見込まれる。

一方、カロリーベースで食料自給率が劣る日本は、食料の多くを諸外国に依存しており、輸入先の国々の農業及びその気候変動対策と無関係ではいられない。食卓に上る食事の輸入食材が環境に負荷を与えているのかどうか?日本の主要な食料輸入先の一つで、とうもろこし、大豆、鶏肉を中心に日本の食料輸入額の凡よそ6%程度を占めるのは、劣化農地の修復に乗り出そうとしているブラジルである。

地球規模の食料システムに置かれている私たちは、消費者あるいは消費国として、食料輸入先の農業の気候変動対策にも目を向け、特に開発途上国においては、農村コミュニティーのレジリエンス強化を含めた協働を一層発展させていくことが必要不可欠と考える。将来にわたる気候変動に適応した技術・制度の開発と同時に、農村コミュニティのレジリエンス強化を内包したグリーンな農業を目指す統合的なアプローチが、現在、私たちに突きつけられた課題であり、大きな機会でもある。多くの関係者と共に取り組んで参りたい。

https://www.cgee.org.br/documents/10195/11009772/land-degradation-neutrality.pdf

https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/9f24d451-2e56-4ae2-8a4a-1bc511f5e60e/content

https://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b10-value-chains/chapter-b10-2/en/

https://www.iucn.org/resources/issues-brief/peatlands-and-climate-change

https://www.iufro.org/fileadmin/material/publications/iufro-series/ws43.pdf

https://www.iisd.org/ssi/wp-content/uploads/2019/09/Landscape-Approach.pdf

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31813/ERDStrat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.agrinews.co.jp/news/index/216608

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/GR/attach/pdf/s_win_abs-71.pdf

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/jcredit/attach/pdf/240417_3-1.pdf

https://www.iufro.org/fileadmin/material/publications/iufro-series/ws43.pdf