2023.8 AUGUST 68号

OPINION

1 日本の農業・農村の現状と課題

1.1 農業の現状と課題

わが国の農業は現在重要な転換期に差し掛かっており、平成11年に制定された現行の食料・農業・農村基本法についての検証・見直しが進められている。

農業の置かれた状況を統計から概観する。農業産出額は1990年には11兆円を超える規模であったが、その後減少が進み、2010年頃には8兆円強にまで落ち込んでいる。ただし、近年は農業活性化に関する各種政策の成果もあり、9兆円前後まで持ち直した状況にある。一方で供給熱量ベース(カロリーベース)自給率は2000年頃より約40%と低い値にとどまっている。農業産出額と異なり近年もほとんど上向いていないことがわかる。

農業の足腰は弱体化が進んでいる。基幹的農業従事者は2010年に200万人強だったものが、2022年(推計値)には約120万人と急激な減少が顕著となっており、農地面積の減少は歯止めがかからない状況にある。

他方で、新興国の台頭による海外マーケットの拡大がわが国農業の追い風となっている。農林水産物の輸出額は増加傾向にあり、2022年には1兆円4,148億円となっている。2020年に1兆円という目標を達成し、新たに2025年に2兆円、2030年に5兆円という目標を設定した中で、順調に推移していると評価できる。

わが国の農業を再生していくためには、農業者減少に対して大胆な発想の転換が求められる。農業者減少は、多少強引に視点を変えれば農業者一戸当たりの農地面積の拡大につながり、農業者一人当たりの国内市場規模も拡大する、と捉えることもできる。このようなチャンスをつかむための切り札となるのが、先進技術を駆使した生産性の高いスマート農業であると考える。

1.2 農村の現状と課題

各地の農村で人口減少と高齢化が進展し、厳しい状況に置かれている。農村の人口減少の要因は、かつては“社会減”(都市部への流出)であったが、近年は“自然減”が中心となっており、また農村住民の内訳を見ると農業者よりも非農業者の方が多くなっている。つまり、農村振興を実現するためには、単に農業活性化を進めるだけでは効果が不十分だということがわかる。

他方で、農村の有する豊かな自然を求め、Uターン、Iターンや半農半X(他の仕事を行いながら農業を営むもの)、二地域居住(都市住民が農山漁村などの地域にも同時に生活拠点を持つもの)のように農村での生活に関心を有する層は少なくない。

また、農的関係人口のように、農村に居住はしないものの、アンテナショップやインターネット販売での地場の農林水産物・食品の購入や定期的な来訪により農村経済を支える層も存在する。

農林水産省の「新規就農者調査」によると、2021年の新規就農者は約5万3千人となっている。離農者と比較するとかなり少ない水準ではあるが、人口減少や高齢化が進む農業・農村にとって貴重な人材といえる。一方で、新規就農者の中には短期間で離農して都市部に移ってしまう事例も散見される。新規就農者を含む農村住民が減少する大きな要因の一つが、農村生活の不便さだと指摘されている。特に地域の高校が廃校になったり鉄道が廃線になったりするケースが散見され、教育や交通等の分野でのサービスやインフラにおける都市部との格差が顕著である。

一方で買い物についてはインターネット販売の普及により、以前よりも不便さが薄れている。エンターテイメントについてもスマートフォンの普及が音楽・動画のサブスクリプションサービスの拡大等、一部のメニューについては都市部との格差が解消されている。このように、デジタル技術の活用等により、生活の不便さをある程度解消することができれば、農村の住民や関係人口を増加させることも可能と考える。

2 農業・農村のデジタルトランスフォー メーションに関する政策

2013 年 11 月に農水省が「スマート農業の実現に向けた研究会」を立ち上げ、スマート農業の研究が本格的に始まり、2019年からは全国計200か所以上でスマート農業実証プロジェクトが立ち上がり、スマート農業技術の普及が加速している。多くの農機メーカーやシステム開発企業からスマート農業製品・サービスが市販化されており、スマート農業技術を活かした成功事例が各地で生まれている。

スマート農業技術の普及を受け、農業政策におけるスマート農業の位置づけがいっそう高まっている。現在進められている食料・農業・農村基本法の検証においても、スマート農業が主要な4本柱の一つに据えられており、農業政策の中核的な存在になっている。農林水産省が2021年3月に公表した「農業DX(デジタルトランスフォーメーション)構想」では、農業のDXを重要政策と位置づけている。本構想では、「消費者ニーズを起点にしながら、デジタル技術を活用し、様々な矛盾を克服して価値を届けられる農業」のことが掲げられており、①農業・食関連産業の「現場」系、②農林水産省の「行政実務」系、③現場と農林水産省をつなぐ「基盤」の整備の3種類のDXが提示されている。一例として農水省の3000件を超える農業関連手続きのオンライン化が実現するなど、急ピッチに各種施策が進められている。さらに2023年6月より、農村DX構想の改訂に関する議論が開始されており、ウェブ3.0や生成AI等の最新の技術革新を反映した具体的な施策が提示される見込みである。

3 加速する農業のデジタルトランスフォーメーション(スマート農業)

3.1 スマート農業の定義と分類

農林水産省では、スマート農業の目的及び目標として、①超省力・大規模生産を実現、②作物の能力を最大限に発揮、③きつい作業、危険な作業から解放、④誰もが取り組みやすい農業を実現、⑤消費者・実需者に安心と信頼を提供、の5つを示している。

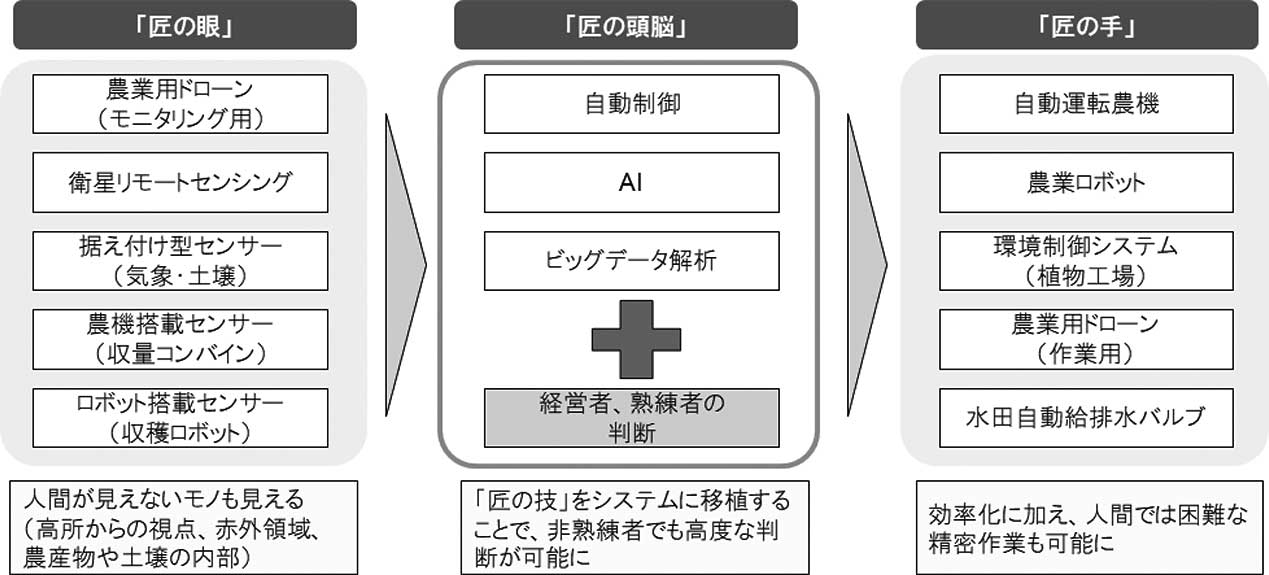

本項では各技術の特性を踏まえて、図1の通り、「匠の眼」、「匠の頭脳」、「匠の手」の三つに大別する。「匠の眼」はセンサーやカメラ等によるデータ取得等、「匠の頭脳」はAIやビッグデータ解析による匠の農家の技術・ノウハウの見える化・共有・活用等、「匠の手」は農業者に代わって作業を行う/作業支援を行う技術等が該当する。各分類の具体事例は次項で詳述する。

3.2 スマート農業の事例

(1)スマート農業の『眼』

ドローンや人工衛星によるリモートセンシングの導入が広がっている。高機能なカメラ・センサーを用いて可視光、赤外領域・紫外領域と幅広い波長をセンシングでき、取得したデータを分析することで、農作物の生育状況や品質、土壌の状態を定量的に把握・見える化している。センシング情報をもとに農作業を行う仕組みが開発されており、代表例としては生育状況や土壌状況を踏まえて、地点ごとに肥料の配合比率を自動的に変え、最適な肥料を散布することができる可変施肥システムが挙げられる。

農場の大気・土壌の状態を把握するセンサーの導入が進んでいる。据え付け型気象センサーは温度、湿度、降水量、日射量、風速、風向、CO2濃度等のデータを自動で取得でき、土壌センサーは地温、EC、pH、含水率等のデータを取得できる。取得データはスマートフォン等のアプリで閲覧可能で、圃場の見回りの労力の削減や栽培作業の最適化に効果を発揮している。

(2)スマート農業の『頭』

「スマート農業の頭」の代表格が農業生産管理アプリケーションである。農業者は、スマートフォン、タブレットPC等を用いて日々の作業内容を簡便に入力・管理することができる。アプリによっては、圃場の気象センサー、土壌センサーと連動していたり、ドローンのセンシングデータと組み合わせて表示できたりするものもある。農業者はこれらのデータを分析し、圃場ごとの栽培状況の把握、作業計画の最適化、現場ノウハウの全体共有、リスクの洗い出し等を行うことで、生産改善、経営改善を図ることができる。

農研機構が運営する農業データ連携基盤(WAGRI)がこれらのアプリの機能強化に役立っている。一例として、農業者は農業データ連携基盤を通して、官民の農業関連データ(気象データ、土壌データ、肥料・農薬データ、農地形状データ等)や最新の研究成果を基にしたアプリケーション(農研機構の稲収穫予測アプリケーション等)を利用することができる。

AIを活用した画像解析分野等の技術も進展している。ドローンの取得した波長データを解析して土壌の水分量やコメ・ムギ等のたんぱく質含有量を把握することで、農作物の高度な生育管理や品質管理を実現する仕組みが実用化されている。また、AI の画像解析による病害虫診断等の研究開発が着実に進んでおり、現場での活用が始まっている。今後は生成AI、対話型AIの農業現場での活用への期待が高まっていくだろう。

(3) スマート農業の『手』

スマート農業の「手」として、自動運転農機(トラクター・田植え機等)が挙げられる。自動運転農機は、GPS等を活用して位置情報を把握し、無人で圃場内を走行・作業することができる。農業者は複数台のスマート農機を同時に稼働させることができるため、一人当たりの生産性を飛躍的に高めることができる。

農作業でのドローンの活用も徐々に普及が進んでいる。ドローンに農薬、肥料、種子等を搭載し、農地に空中から散布するものである。ただし耐荷重の制約のため、広大な農地に資材を面的散布するには適していない。現状の有効な活用法として、ドローンによるリモートセンシングによって病害虫の発生もしくは発生が危惧される箇所や、生育が遅い箇所を特定し、そこへドローンで局所的な農薬や液体肥料散布を行う、という手法が展開されている。

農業ロボットの進歩にも注目が集まる。トマト、イチゴ、アスパラガス等の収穫ロボット、除草ロボット等の単機能ロボットが次々と登場しており、さらには多機能型農業ロボットも実用化されている。

筆者が研究開発に参画してきた自律多機能型農業ロボットDONKEY(図2参照)では、アタッチメントを取り替えることで、一台でさまざまな作物と作業に対応でき、農業者の農機コストの大幅な削減に貢献している。

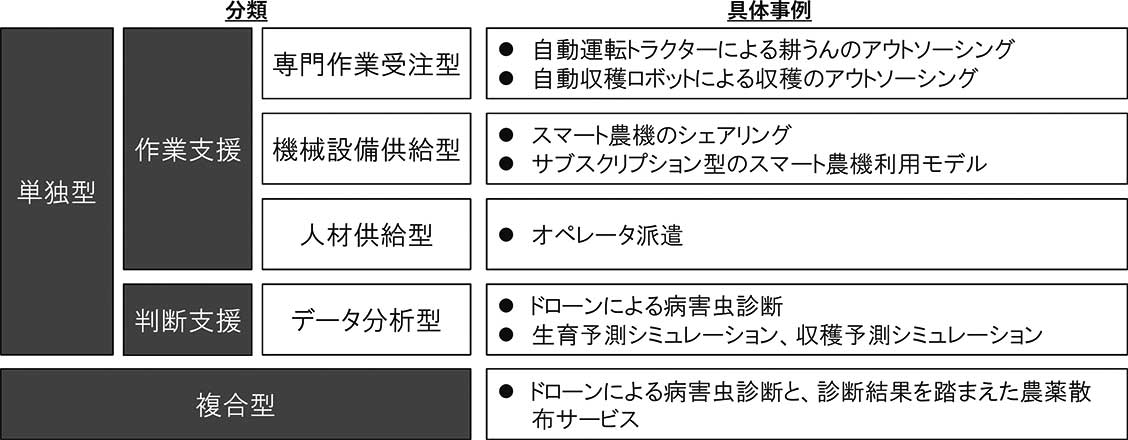

3.3 スマート農業の普及の鍵となる農業支援サービス

スマート農業のさらなる普及には大きく2つの壁がある。一つめが導入コストの高さだ。多くのスマート農機は高効率であるが従来の農機価格より高いことが多い。そのため、最近は複数の農業者が共同でスマート農機を購入・利用するシェアリング農業モデルが始まっている。専門の事業者や地域の中核的な農業者がスマート農機を用いた作業受託やデータ分析等を展開する「農業支援サービス」(図3参照)の立ち上げが各地進んでおり、スマート農業が使いこなせない高齢農業者等でもスマート農業の恩恵を受けることができるようになってきた。「一家に一台スマート農機」ではなく「地域みなで使うスマート農機」にすることが普及のカギである。

4 農村のデジタルトランスフォーメーション

4.1 農村DX実現のポイント

農業生産のDX=スマート農業の普及が本格化してきた一方で、農村のDXは遅れている状況にある。せっかくスマート農業により儲かる農業を実現できても、農村社会が崩壊してしまっては意味がない。農業分野のDXにおけるスマート農業の次のターゲットとして、農村のDXが求められている。

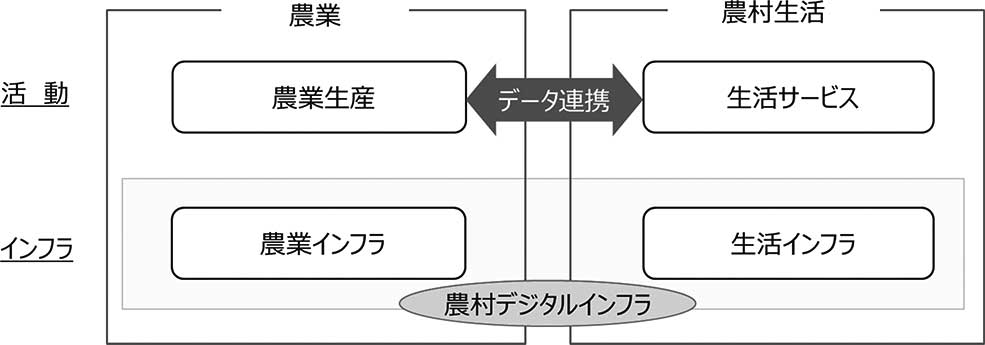

IoT、AI,ロボティクス等の最先端のデジタル技術を、スマート農業だけでなく、農業と農村を一貫的にデジタル化することで、儲かる農業と住みやすい農村を両立させることができる。このような包括的な「農村デジタルトランスフォーメーション」(図4参照)により、農業生産(スマート農業)と生活サービスの間のデータ連携による新サービス創出や、農業インフラと生活インフラを「農村デジタルインフラ」として再定義することによる整備・維持管理の一体化での効率化・コストダウンが可能となる。一例として、ドローンモニタリングのデータを農業分野と地域行政分野で共同利用する、高齢の農業者の稼働ログをスマート農機や生産管理アプリケーションから抽出して健康管理アプリと連携する、農業水利システムで管理している各農業者の水田の湛水状況を公的な防災システムに提供する、といった農業・農村にまたがる新たなデータ活用モデルの検討・実装が進められている。

スマート農業による儲かる農業の実現に加え、上記のようなデジタル化による農村の不便さの解消に成功すれば、「儲かるビジネスがあり,かつ住みやすい農村」を実現することができる。このように農業と農村を包括的にデジタル化・スマート化する農村デジタルトランスフォーメーションの実現には、省庁の壁を越えた施策が欠かせない。各省庁が個別の施策を分断的に推進するのではなく、農業や農村社会をもっとも熟知する農林水産省が主導し、省庁横断での包括的な政策立案・実行が農村デジタルトランスフォーメーション実現の鍵と考える。

4.2 農村DXの具体コンセプト

(1) 農村再生可能エネルギー活用モデル(図5参照)

地球温暖化への対策やエネルギーの輸入依存度の低減を目指し、農村における再生可能エネルギーの活用が進められている。バイオマス発電、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電。太陽光パネルの下で同時に農産物を栽培するもの)、小水力発電等の設置が進んでいるが、これまでは発電した電力は自家消費するか大手電力会社に売電するか、が選択肢であり、地域内での広がり・波及効果が充分ではないとも指摘されていた。

本モデルでは、農業者・農業団体が発電した電力を、近隣農家や地域住民間にも融通できる新たな仕組みとなっている。例えばソーラーシェアリングで生み出された電力を近隣農業者の電動農機(ドローン、農業ロボット、携行型小型農機)や地域住民のEV(電気自動車)に供給することで、地域ぐるみでGHG(温室効果ガス)排出量を削減できるとともに、電力料金が地域内で循環することで地域経済の底上げを図ることが可能となる。

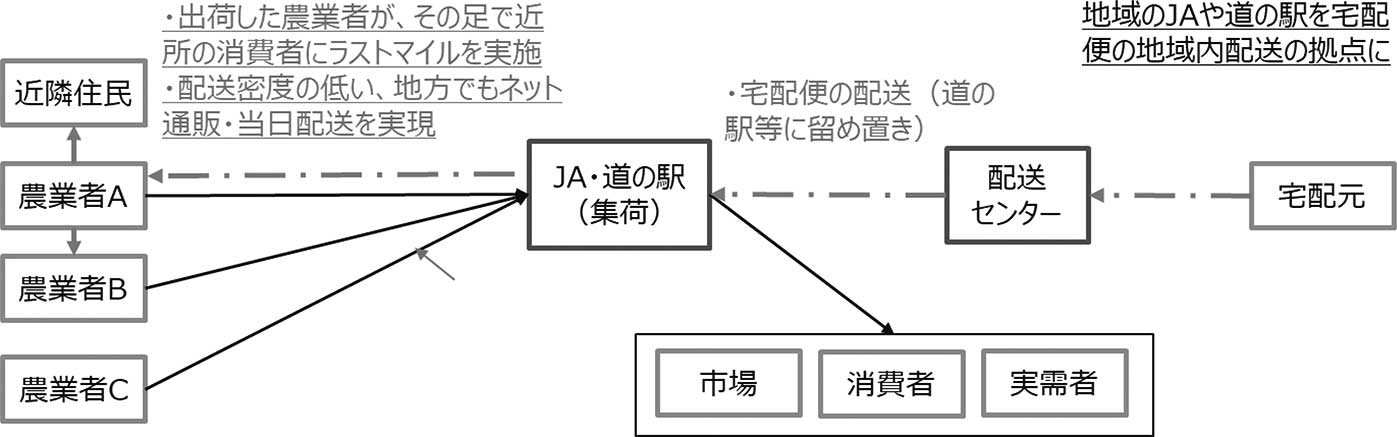

(2) 農村ラストマイルDXモデル(図6参照)

農村内の物流も多くの問題を抱えている。現在、農業者は収穫した農産物をJA・道の駅・直売所等へ自ら運搬しているが、圃場から遠いことも少なくなく、効率の悪さが課題となっている。加えて、自ら運転することが困難な高齢農業者の場合、農産物出荷ができないことが原因で離農するケースもみられる。一方、宅配事業者は独自物流網にて戸別に商品を配送しているが、都市部と異なり配達先が点在しているため、採算が厳しくなっている。

本モデルは、農産物集出荷と宅配事業を連携し、地域内の宅配効率化とローカル事業創出を図るものである。地域の農業データプラットフォームと宅配事業者の物流データプラットフォームをデータ連携させることで、農産物を直売所等の拠点に出荷した農業者が、帰路に拠点に留め置かれている近隣住民宛ての宅配物を代わりに持って帰るというモデルが実現する。農産物出荷(ファーストマイル)と地域内配達(ラストマイル)を事業の垣根を超えて結びつけることで、コスト削減と配送頻度向上が可能となる。

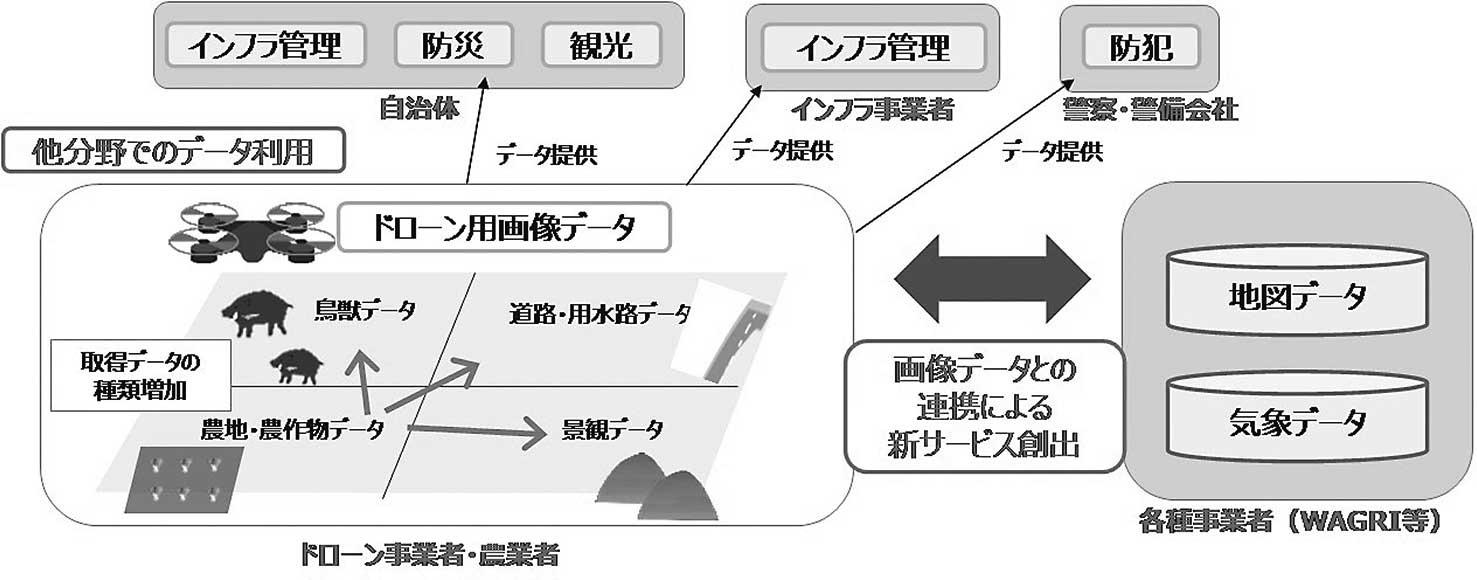

(3) ドローンによる総合的農村モニタリングモデル(図7参照)

各地の農村にてシカ、イノシシ、サル等の鳥獣害が深刻化している。農産物への被害に加え、人的・物的な被害も発生しており、対応が急務となっている。

本モデルは、スマート農業の一環で普及が加速している農地・農作物のモニタリング用のドローンを、他用途にも有効活用するものである。ドローンで農地モニタリングを行う際、主たる目的である農地に加え、周辺の道路・用水路などのインフラのモニタリング、鳥獣のモニタリング(人的被害・農業被害)、観光用の動画撮影等を同時に実施することで、ドローンの稼働率向上やコスト低減を図ることができる。現在は法的検討が不十分であり実施は難しいが、将来的には防犯用途への活用も視野に入るだろう。

ただし、個別のドローンで把握可能な範囲は限定的である。地域内の複数のドローンが取得したデータを集約し、地方自治体にて適切に有効活用する、といった運営体制が求められる。

5 最後に

農業・農村の置かれた環境が大きく変化する中、本稿で示した通り、様々な課題解決のためにはデジタルトランスフォーメーションが不可欠となっている。農林水産省の食料・農業・農村基本法の見直しや農業DX構想の改訂の検討が進んでおり、今後はそこで示された各プロジェクトの社会実装を加速することが求められる。普及が本格化したスマート農業を皮切りに、監督省庁の垣根、官民の垣根を超えて農村全体をデジタルトランスフォーメーションしていけるかどうかが、農業・農村の再生の重要な鍵となる。