1.はじめに─「緑の革命」の功罪

「緑の革命」が人類や地球社会全体にもたらした有益性と大きな成果には、筆者を含め誰しも概して異論はないであろう。しかし一方で、「緑の革命」の最大の受益者は農民たちではなく、安価な農産物を購入できるようになった消費者であるとの議論がある。さらに、国家経済の発展、農家経済、環境、社会的厚生などの見地から、「緑の革命」に対するさまざまな評価や批判と、それに対する反論がある。

その膨大な論争に口を挟むのは別の機会に譲るとして、筆者も常々「緑の革命」が、発展途上国の貧しい小農たちを(都市労働者と比較して相対的に)本当に豊かにしてきたのか、という点にはいささか疑問を感じていた。たとえば、分かりやすい例として、高収量品種の育成が挙げられるが、これを用いる農法には、その能力を発揮させる前提条件として肥料の多投という投資と、それを植物体に効果的に吸収させるための土壌水分条件の改善、そのための農業水利投資が必要である。そして、この農法の生産コスト低減には機械化営農が大きく寄与する。これは残念ながら貧しい小農に比較優位性がある農法とはならず、一定の投資能力のある先進国や一部の発展途上国の農家および農業経営体に比較優位性をもたらすものである。

2.アジア・アフリカの貧しい小農たちの夢

あるいは「緑の革命」から半世紀を経た近年、持続可能な農業の重要性が国際的議論の主要テーマとなり、持続可能な開発目標(SDGs)にも明示され、国連食糧農業機関(FAO)や経済協力開発機構(OECD)をはじめとする国際機関が「各種の農業生態学的農法と慣行(近代)農法」を、さまざまな角度から比較分析している。本誌第55号のOpinion*で紹介されたように、その報告によれば確かに、収量や環境面における各種の農業生態学的農法の優位性が認められているが、経済的分析に関しては不明確であるうえに、途上国の貧しい小農たちに比較優位性をもたらす農法が積極的に議論された形跡は見あたらない。

「緑の革命」の立役者ノーマン・ボーローグ博士は90年代に「欧米の環境ロビイストには模範となる人々もいるが、多くは飢餓による肉体的な苦しみとは無縁なエリートで、ワシントンやブリュッセルの快適なオフィスでロビー活動をしている。私は50年に及ぶが、もし彼らが1か月でも途上国の悲惨さのなかで生活すれば、トラクターや肥料や灌漑が必要だと叫ぶだろうし、これらを否定しようとする自国のエリートたちに噛付くだろう」と述べたが、この言葉は今もなお新鮮さを失っていない。これは環境保護主義に対する単なる反論ではなく、博士が自戒を込めて、なおも「緑の革命」の恩恵が届いていない地域の農民への支援の必要性をも説いた言葉であると、筆者は受け止めている。

もちろん、半世紀前の「緑の革命」に続き近年、第二の「緑の革命」に向けた、さまざまな技術開発の努力が続けられていることには最大限の敬意を表したい。しかし、なかにはボーローグ博士の思いとは逆に、結果的に先進国の農家や投資力のある途上国の農業経営体に比較優位性をもたらすものが、少なくないのではないか。サブサハラ(サハラ砂漠以南)・アフリカなどの途上国の貧しい小農の多くは今もなお、反収増を謳う新品種や新農法の導入、そしてこれらに伴う投資に対して極端に憶病である。

これは、我々のような月給取りには想像できないことだが、貧しい小農の現金収入の機会は換金可能な作物の収穫の機会に限られている。たとえば、熱帯地方の稲作を主業とする小農では、年に2〜3回のイネの収穫期の現金収入が年間所得の大半を占める。そうした厳しい状況下では、その一部を投資に回したら、少しでも失敗することは許されない。研究者は反収を増やす技術開発にしのぎを削りたがるが、現地の小農は同じ投資をするなら、危ない橋を渡って3割の反収増を狙うよりも、今のやり方のまま作付面積を3割増反してリスクをかけずに3割増収したいのである。中古の耕耘機を手に入れて、増反をさらに5割、7割と増やすのが、真面目な彼らの一生を懸けた夢なのである。

3.ユニークなSALIBU農法技術

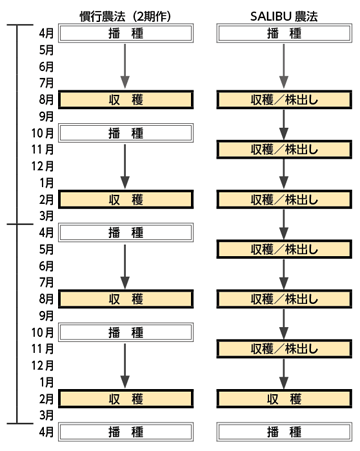

本稿で紹介するSALIBU農法技術(熱帯多年生イネ栽培システム)は、畑作に要する程度か、少し上回る程度の土壌への水分補給が年間を通じて可能な地域において、現地の小農が実践している水田稲作の栽培体系(品種、施肥、栽培法)をほぼ踏襲しながら、株出し栽培(ヒコバエ農法、英語ではratooning)技術の導入により、これまでと同様の反収を持続的に実現するものである。早稲、中生、晩生の品種差にもよるが、慣行農法で播種から収穫まで120〜130日間程度の品種の場合は、ヒコバエ農法の各世代では収穫から次の収穫までが95〜105日間程度に短縮する。これにより、2年間で7回(125+100×6=725日)の収穫が可能となり、結果的に2倍近くに増反したのと同じ効果を発揮する。しかも、唯一必要な新規投資は、穂刈りした収穫の1週間後に株を再切断するための動力草刈機だけであり、その他のトラクターや田植機などの機械への初期投資は一切不要である。

この農法のとくにユニークな点は、冬がない常夏の熱帯地方のみに有効な農法であるということにある。また、代掻きと田植えは慣行農法による最初の一回限りで、かつ、大型コンバインなどによる収穫が適さない。したがって機械装備による低コスト化になじまず、機械化された大規模な農業経営には不向きであることから、温帯地方の先進国の農家だけでなく途上国の投資力のある農業経営体にも比較優位性が生じることがない。まさに、途上国の貧しい小農に対して選択的に比較優位性を与える農法であるという点が、これまでの「緑の革命」の諸技術にはない大きな特徴である。

さらに、慣行農法による反収増を目指す技術体系では予想できなかった、農民へのユニークな経済効果がある。それは、現金収入の機会が劇的に増加するということである。東南アジアなど年間を通じて気温が高い熱帯地方では、イネの乾期作を行うために、日が長くなる季節でも収穫が可能となる、非感光性品種が数多く育成されている。このため、土壌水分条件をコントロール可能な水利条件さえ整っていれば、年間の作付けと収穫の時期に短日条件などの制約はない。このことは、慣行農法の母稲→ヒコバエ第一世代→ヒコバエ第二世代→…と続く各世代の収穫の時期に制約が生じないことを意味する。したがって、たとえば最初の播種を1か月ずらして2区画作付けすれば、その2区画の間では各収穫月も1か月ずつずれるので、結局2年間で14回の収穫期を迎えることになる(図1)。1か月ずつずらした3区画で営農すれば2年間で21回の収穫となり、労働力の分散投入が可能となるうえ、その度に市場へ出荷して現金収入を得られるので、これはもはや月給取りに近い状態になる。

播種・収穫時期の事例

これにより、投資に対する彼らの心のハードルは大きく引き下げられ、SALIBU農法技術導入の次の段階として、生産コストを下げ利潤を増大させるために、共同で耕耘機や籾摺機を所有する投資に踏み切るなど、さらなる発展を遂げる道筋が見えてくるのである。

4.従来のヒコバエ農法との違い

世界各地で一年生植物として栽培されているイネは、そもそも熱帯地方では多年生植物として生存でき、ヒコバエによる穀物(ラトゥーン・クロップ)を何世代にもわたって生産し続けることができる生き物である。ただし、その性質の強さには栽培品種間で差異があり、アジアイネであるオリザ・サティバ亜種のインディカ、並びにアフリカイネであるオリザ・グラベリマ亜種の品種と比較して、サティバ亜種のジャポニカとジャワニカ(熱帯ジャポニカ)は、多年草としての性格をより強く有していることが知られている。

株出し栽培法(イネの場合はヒコバエ農法とも呼ぶ)とは、ヒコバエによる穀物を育成するために、植物の株と根を残しておく穀物収穫手法である。これは、サトウキビ、バナナ、ソルガムなどの作物では相応の収穫量が得られる確立した農法とされている。一方、イネでは多くの研究がなされてはいるが、慣行農法による本作(母稲)の収穫物(メイン・クロップ)と比較してヒコバエ農法によるラトゥーン・クロップは20〜50%の反収に留まることから、本作の収穫量を補完するための単なる補充栽培としての位置づけにある。しかも、反収が低いためヒコバエ農法は原則一代限りで打ち切られ、ラトゥーン・クロップの収穫後は通常の本作に戻される。

稲作における従来のヒコバエ農法の欠点は大きく2つあり、1つは穂数(有効分げつ数)も、1本の穂に実る籾数(1穂籾数)も少なく反収が低いことであるが、もう1つは同じ株から生える複数のヒコバエの成長速度に差があり、出穂時期や収穫適期がバラバラで一度に収穫しようとすると未熟米や過熟米が多く発生し、それを防ぐには適切に熟した穂を選択して2〜3回に分けて収穫する必要があることである。これは収穫作業の効率を著しく低下させ、農民には評判が悪い。SALIBU農法技術はこの2つを同時に克服し、穂数や1穂籾数が慣行農法によるものと同等、千粒重も遜色なく、したがって反収も同等かそれ以上となり、株内・株間の成熟速度が一様で収穫が一度で済むという特徴がある。

筆者は2014年1月31日に、SALIBU農法技術と初めて出会った。インドネシアのスマトラ島西スマトラ州の州都パダンと同州アガム県の県庁所在地ブキティンギの間に位置するパダン・パンジャンの東方12kmに位置するタナダタールという標高500〜600mの地域のパリアンガン村で、この農法を発案し開発してきたエルディマン氏(インドネシア農業省農業技術評価試験場西スマトラ事務所の研究員)の説明を受けながら、実際にこの村で同農法技術によって農民が栽培中のイネを視察した。同氏が発案に至った背景および開発の経緯については、残念ながら紙数の制約もあって割愛せざるを得ないが(Yamaoka et., al 2017に、英文にて詳述しているので参照されたい)、彼はヒコバエ栽培が盛んであった妻の実家がある同州のマトゥール村(標高1100m)で、農民たちから同栽培の欠点について相談を投げかけられ、ヒコバエの栽培と成長の観察を2年間続けた後、切り株を当時主流の15〜20㎝よりも短く、収穫後に圃場面ギリギリまで刈り込み、かつ一定期間は土壌を湛水せずに湿潤に保つことを思いついたのだという。

その後、同村とパラベク村(標高850m)で私財を投入して、試験栽培と農民への指導を繰り返し、現地農民がヒコバエのことを指して呼んでいるSALIBU(もともとはインドネシア語の「SALIN(複製)」と「IBU(母)」との合成語)という用語を用いて、この新しいヒコバエ農法をサリブ農法技術(SALIBU technology)と名付け、現在も各地を奔走し農民を指導している。筆者は本年5月にタナダタールを再訪し、同地域の460名の農民全員が同農法技術を実践し、さらにメイン・クロップとラトゥーン・クロップが同価格で市場に出荷されている事実に接し、同農法技術への現地農民からの信頼と消費者からの支持を実感した。

5.SALIBU農法技術による栽培法

まず、親となる母稲(メイン・クロップ)の栽培は、その地域で通常行われている慣行農法に従って苗代作り、代掻き・田植えから収穫までを行う。ただし、この後2年間は代掻きを行わずに連続栽培するので、代掻き時の均平作業は精度よく行うよう心がける。均平作業が荒っぽいサブサハラ・アフリカの農民には、とくにこの点を確実に励行してもらう必要がある。品種の選択にやや注意を要するが、その他については施肥も水管理も除草も収穫の2〜3週間前までは全て通常通りである。

SALIBU農法技術では、収穫は通常の収穫よりも1週間早い生理的成熟期に行い、その収穫の1〜2週間前に次世代のための施肥を行う点が異なっている。このとき施肥と同時に落水して、以降3〜4週程度の間、土壌水分をフィールド・キャパシティー(湛水せず地表に水はないが、土壌内は水分で満たされている。圃場容水量ともいう)の状態に保つ。エルディマン氏によれば、収穫適期である生理的成熟期の判断は、見た目で稈や葉の色にまだかなり青みが残り、穂にも帯緑色籾の割合が通常(たとえばコシヒカリでは10〜15%とされている)の2倍程度の段階とする。その趣旨は、株(稈と根)の活力が少しでも多く残っている間に収穫するということである。収穫は手刈りで、地表面から25〜40cm程度でいわゆる穂刈りをする。

メイン・クロップの収穫により、母稲の世代は終了し、ラトゥーン・クロップの収穫へ向けたヒコバエ第一世代が始まる。土壌水分をフィールド・キャパシティー状態に保ったまま、収穫の1週間後に動力草刈機を用いて、穂刈りで残った長さ25〜40cmの株(稈束)を地表面から3〜5cmのところで再切断する。その1週間後に灌水を開始して湛水状態を保ち、その1週間後ヒコバエが15〜20cm程度に育ったら1週間以内に次の4点を実施する。

①セパレーション・アンド・アディション(大きい株から小さな株に根付きの稈の束を移植し、株の大きさを均等化する)/②インサーション(気中根が多い株をその位置で数cm土中に押し込む)/③ウィーディング(除草。落ち穂から出た芽や、異常に早い出穂稈も雑草と見なして除草する)/④2回目の施肥

セパレーション・アンド・アディションは、慣行農法でいうところの田植え後の補植に相当する。株の大きさ(有効分げつの本数)を均等化することで欠株を防ぎ、各株の成熟速度をそろえる。インサーションは浮き株の土中への挿入である。母稲の稈にはいくつかの節があり、ヒコバエの芽はいずれかの節から分げつするが、土壌中の節からの分げつが理想的で、さもなければできるだけ地表面に近い節からが望ましい。ヒコバエの芽が出た節からは合わせて根も生え、この根はヒコバエに直結して水分と養分を土中から吸い上げる。しかし、ヒコバエの芽が出た節が地表面から離れていると、根は気中根となり時間と共に劣化して朽ちるので、そのヒコバエは水分と養分を吸収するのに古い親の稈と根を使わざるを得なくなる。そのようなヒコバエは栄養不足で稈が細く弱々しく、穂も小さくなる。そのため、気中根が目立つ株を見つけたら株全体を土中に数cm押し込む。ウィーディングは、湛水状態よりも雑草が生えやすいフィールド・キャパシティー状態の下でとくに重要な作業である。

再切断から4週間後に灌水を中断し、湛水状態からフィールド・キャパシティー状態に戻して2週間維持する。再切断から6週間後に3回目の施肥と2回目の除草を行うとともに、再び灌水を開始して湛水状態を保つ。そして母稲の時と同様に、収穫は通常の収穫よりも1週間早い生理的成熟期に行い、その収穫の1〜2週間前に次世代のための追肥(ヒコバエ次世代のための第1回目の施肥)を行う。

上の手順を数世代にわたり繰り返すことで、2年間で7回の収穫を目指す。その間に反収は落ちないので、原理的には3年でも4年でも続けられるはずであるが、西スマトラ州の農民によれば、次第に土壌が硬く締まってくるので、おおむね2年間続けたら、耕耘、代掻きを行ってリセットする。

6.SALIBU農法技術の研究とこれまでの成果

従来のヒコバエ農法の問題点は、親株の稈から生えるヒコバエの多くが、地表面から離れた高い位置の節から生えてしまい、機能低下した親株の古い稈と根を使って成長するので、栄養不足で稈が細く弱々しく、穂も小さくなることと、そうした劣悪な条件下でヒコバエは早く穀物を実らせようとするため、先を争って成長し、穂の成熟がバラバラになることにある。したがって、メイン・クロップ並みの反収を目指すSALIBU農法技術の核心は、ヒコバエの成長過程を慣行農法による移植苗のそれに、いかに近づけるかにある。そのために、できるだけ土壌中の節から分げつしてヒコバエが生えるように、収穫後にもう一度株を短く再切断し、地表面から離れた位置の節を除去する。ただし、あまり短く切りすぎると降雨で湛水したときに株が水没し、根腐れを起こすので、3〜5cm程度に留めるのである。

穂刈りによる収穫後、1週間おいて再切断することによる効果についても、稈に蓄えられていた炭水化物などの栄養分が株元に移流し、株の活力を増進させるものと考えられるが、これらのことを体系的に解明する先行研究は、これまで行われていない。品種と穂数との関係やヒコバエが出やすい節との関係も分かっていない。今後、これらの仮説や関係を体系的に検証する栽培学の分野での研究が望まれる。

現在、筆者は農業水利の立場から、SALIBU農法技術の適用による水生産性の向上効果を解明すべく、ミャンマーの農業畜産灌漑省農業研究局と共同で、試験圃場を設定してフィールド研究を進めている。その過程で、同農法技術と慣行農法の反収などの比較データも得られることになる。同局の施設内に、本年1月と6月に2か所の試験圃場(27区画と36区画)を開設し、試験栽培とデータ収集を始めている。同局ではこれに先行し、付近の農民が一般的に栽培しているThee Htat Yinという比較的に早稲の栽培品種を用いて、1.8m×2.4mの大型ポット15個で同農法技術の予備試験を実施し、現在はSALIBU第三世代まで繰り返し収穫している。その平均反収は、メイン・クロップ(2016年11月収穫)が5.3t/ha、SALIBU第一世代のラトゥーン・クロップ(17年2月収穫)が9.1t/ha、同第二世代(同年6月収穫)が6.7t/ha、同第三世代(同年9月収穫)が6.4t/haと推移している。

同農法の発祥地である西スマトラでも、エルディマン氏によれば実際の農家の圃場で、メイン・クロップからSALIBU第五世代のラトゥーン・クロップまでの反収が5.8→6.3→6.8→7.3→7.1→7.2(t/ha)と推移した事例があるとされている。いずれにせよ今後、農業研究局の試験圃場のデータが出てくれば、各世代の反収の推移について詳細な実態が明らかになる。このほか西アフリカのガーナでも、ガーナ大学と共同でフィールドに設置された54個のコンテナ(1m ×1m)を使い、SALIBU農法技術の適用による水生産性の向上について、年内に研究を開始する予定である。さらに、台湾でも研究者がこの技術に関心を寄せている。

7.おわりに─第二の「緑の革命」へ向けて

エルディマン氏は農法技術の開発と農民への技術の普及に専心し、研究データの収集や論文執筆には無頓着であったため、この農法技術に関する研究成果の蓄積は残念ながら極めて希薄である。どういうわけか、栽培学分野の他の研究者も、この農法技術を積極的に研究テーマに取り上げていない。筆者は同分野の門外漢であるが、こうした現状に鑑み、この農法技術に関する研究データを少しでも蓄積し公開して、途上国の貧しい小農に自信をもって紹介し、エルディマン氏の努力に報いたいと考え、ミャンマーとガーナでの共同研究を開始したわけである。

SALIBU農法技術に適した品種の選定、還元土壌下での連作障害の可能性、収穫時期が通常と異なることによる病虫害や鳥害の異常な発生、作物は種子から育成すべきと考える保守的な農民による拒否反応など、解決していくべき今後の研究テーマは尽きない。しかしインドネシアではすでに、踏むべき研究段階を飛び越して同農法技術を1万haの水田に普及すべく、2017年1月に農業省が予算を計上したと聞いている。筆者も微力ながら、ボゴール農科大学に働きかけて、同年5月に同国初の全国SALIBU農法技術セミナーを開催していただき、基調講演と意見交換を行った。これを日・ASEAN(東南アジア諸国連合)協力の案件の1つに加えるべきとの意見も海外から聞こえてくる。とくに、貧しい小農に選択的に比較優位性を与える農法技術を第二の「緑の革命」に加えるべきと考える研究者の皆さんには、SALIBU農法技術を巡る研究開発の輪に、是非とも参画していただきたいと考えている。

Tierney, John (2008年5月19日). “Greens and Hunger” (英語). TierneyLab - Putting Ideas in Science to the Test. The New York Times.