1.はじめに

世界の食料や農業は、混沌とした様相を呈している!

グリーンピース(2015)によれば、世界の農業生産や流通は一部の大企業によってコントロールされている。たとえば、2011年でみれば、世界の種子販売においては上位6社が66%を、農薬販売においては上位6社が76%を占め、養鶏産業においては上位4社が99%の生産を寡占し、農産物取引においては上位4社が穀物とダイズの取引の75%を握っている。また、15億の成人が肥満症あるいは過体重にある一方で、8億人の飢餓、10億人の栄養不足が存在している。さらに、1カロリーの食料のエネルギーを生産するために、化学肥料や化学農薬などとして4〜50倍ものエネルギーが投入され(Pimentel, 2008)、最終的には環境中に放出されている。

日本国内に目を転じれば、スーパーにおいては「国産牛乳」と「輸入ミネラルウォーター」が、ほぼ同じ価格で販売されている。最近は、フードロスがクローズアップされているが、食料の廃棄は年間500万トンにも及ぶとされている。

食料の、このような生産・流通・消費が、持続的なものとは考えられない。しかし、大半の消費者や一般の人々に、情報が十分に伝わらないか、伝わっても十分に認識されないために、状態は徐々に非持続可能な方向へと進行しているように思われる。

農業の与える環境影響として、窒素肥料とリン肥料による海域への流入の許容量は、窒素が6200万トン/年、リンが1100万トン/年に設定されている。しかし、現状の流出量は、窒素が1億5000万トン、リンが2200万トンとなっていて、遥かに許容範囲(地球の境界:Planetary boundary)を超えた状態となっている(Steffen, 2015)。これは、水域の富栄養化や亜酸化窒素による地球温暖化といった悪影響を及ぼす。さらに、消費量の増大している食肉類、なかでもウシ・ヒツジ・ヤギなどの反芻動物の飼養は、動物のゲップによるメタンガスの排出(二酸化炭素の25倍の温室効果があり、地球の温室効果ガスの5%相当を排出)につながり、地球温暖化を加速させる。このように、食料の生産・流通・消費・廃棄のシステムの差異によって、農畜産業による環境への負荷は大きく異なることになり、持続可能なシステムを選択しない限り、環境の大幅な劣化は避けられない。

2015年9月25日に国連総会において、今後15年間(2016-30)で貧困や飢餓を解消し、持続可能な発展を達成するという、2030年に向けた持続可能な発展の行動計画が採択された(SDGs:17の持続可能な開発目標)。このSDGsにおいて、農業分野の活動の中心となる国連食糧農業機関(FAO)は、「持続可能な食料および農業に関する共有ビジョン(Common Vision for Sustainable Food and Agriculture)」において、「持続可能な食料および農業」に関して「(前略)食料が栄養に富み、すべての人々に入手可能であり、自然資源や生態系機能が維持されるような管理がなされ、結果として現在および未来の世代の要求を満たすものとなる」と定義している。また、その実践においては、「相乗効果の可能性やトレードオフを考慮するとともに、農業を取り巻くマクロ経済環境や気候変動といった外部条件を考慮する必要がある」としている。

2.持続可能な農法

食料の持続可能な生産・流通・消費、あるいは廃棄に関連した問題やその方向性について述べたが、こうした農業や食料における「持続可能なシステム」とは、具体的にはどのような取組を指すのであろうか。本稿では、生産面を中心に検討する。

FAOでは、持続可能性の3つの要因である社会・経済・環境面のバランスを取るための5つの原則として、①資源利用効率の向上(自然資源・エネルギー・外部投入および労働を含む)、②自然資源を保全・保護および機能向上させるための直接的な活動(負の影響を低減し、自然資源の状況を改善する)、③農村の生活を人々の尊厳にふさわしい水準に維持、および平等さと社会福祉の向上(資源の利用権の確保・ジェンダーギャップ・貧困と食料安全保障などの側面)、④とくに気候や経済変動などに対する、人やコミュニティの対応能力の向上、⑤良好な統治(官民バランス・説明責任・平等・透明性・法の支配)、を掲げている。

これを実現するアプローチとして注目されているのが農業生態学(Agroecology)であり、その農法は、農業生態的農法(Agroecological farming)と呼ばれている(FAOは、2014年9月に食料安全保障[food security ]と栄養に関する農業生態学に関する国際シンポジュウムを開催している)。このアプローチは生態学的な考えを食料システム全体に適用したもので、「農業システムにおける人間と植物・動物・環境間の相互作用(受粉・生物農薬利用や耕種防除などによる非化学的害虫防除・土壌の生物多様性・窒素固定・アグロフォレストリー・被覆作物と輪作など)に関して十分に配慮し、農業生産における好循環作用を強化することによって、新たな管理手法の開発につなげることができる」とされている(FAO, 2015)。

同様のアプローチは、グリーンピース(2015)が提唱する生態系農業(Ecological Farming:農業生態学の原則に沿った食と農業のシステム)と多くの共通点がみられる。グリーンピースは、生態系農業は生態学的な健全さに加え、経済的実現可能性および多様性(種子・栽培・地域・調理)があり、小規模・大規模農場のいずれにも適用可能であるとしていて、実現のために以下の7つの原則を提示している。①食料主権(生産者と消費者が食料の供給を管理)、②農家や地域社会への利益(地域の発展や飢餓の解消・緩和に寄与)、③経験と科学に基づく生産方法と生産量の確保(バイオ燃料向けなどの農産物の非持続的な利用の削減)、④食品廃棄の削減および食肉消費の抑制、⑤生物多様性(作物種の多様性・栄養循環・土壌再生・天敵活用・農業ランドスケープの多様性)、⑥健全な土壌と清浄な水(化学物質を使用せず土壌の豊かさを強化・水の汚染防止)、⑦エコロジカルな害虫防除(化学農薬の不使用)・レジリアンスの強い生産方法(干ばつ対応・土壌侵食抑制・気候変動緩和)。

3.「慣行(近代)農法」と「持続可能な農法」

持続可能な農法に対しては、「その環境面での効用は認めるが、有機農法に代表される生態系農業や農業生態的農法を実施した場合、人口増加や食料需要増大に十分に対応できないのではないか」、との懸念が示されることが多い。「収量や収益の低下が阻害要因となって、これらの農法の普及が進まないのではないか」と懸念する声も強い。こうした懸念に対しては、科学的な事実を示すことが重要である。そこで以下に、FAO、経済開発協力機構(OECD)およびアメリカ農務省(USDA)が最近行った、「持続可能な農法」と化学肥料や化学農薬やトラクター耕起などエネルギーを多投する「慣行(近代)農法」に関する、比較結果について示す。

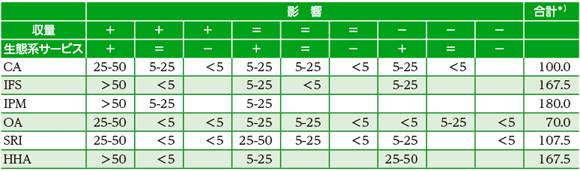

FAOは、2013に開始した地域米イニシアティブ(Regional Rice Intiarive FAO 2014)において、農業生態学的なシステムに適合した農法として、保全農法(CA:Conservative Agriculture)・統合的営農システム(IFS:Integrated Farming System 稲作−養魚、稲作−家畜−養魚−樹木システムを含む)・統合的害虫管理(IPM:Integrated Pest Control)・有機農業(OA:Organic Agriculture)・稲集約栽培法(SRI:system of rice intensification)・遺産農業(HHA:Holistic Heritage Agriculture:世界農業遺産のような伝統的な食と農と文化の取組)システムを取り上げ、その農法が収量と13種類の生態系サービス(生物多様性・気候変動・文化・水など)に与える影響について、676の地区において農業生態学的農法と慣行農法の比較を行っている。表−1にその結果を示す。IFS・IPM・HHSにおいて、50%以上の地区が慣行農法に比して収量および生態系サービスのいずれもプラス、残りの3農法においては25超〜50%未満の地区が同様にいずれもプラスになっている。いずれもマイナスとなった地区があったのはOAとSRIだけであり、しかもその割合は5%未満であると報告されている。

総合的にポイントをつけると、CAは100.0、IFSは167.5、IPMは180.0、OAは70.0、SRIは107.5、HHAは167.5ポイントと、大きくプラスの結果となっている。つまり、「一部の収量や生態系サービスに負の影響が見られる農法もあるが、全体としては、農業生態学的農法は慣行農法に比して、経済的(収量)にも環境的(生態系サービス)にも、良好な影響を与えている」という結果になっている。

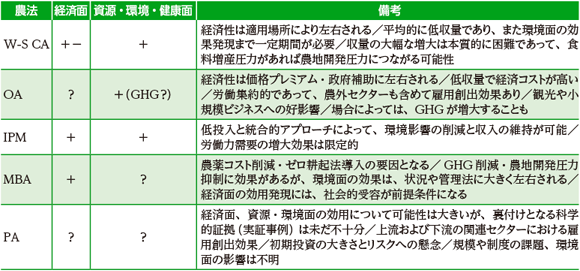

OECD(2016)も、持続可能な「グリーンな経済規模拡大:Green Growth」をもたらす営農法として、水土保全農法(W-S CA:Water-Soil Conservative Agriculture)・統合的害虫管理(IPM)・有機農業(OA)・近代的バイオテクノロジー農法(MBA:Modern Biotechnology Agriculture)・精密農法(PA:Precision Agriculture)を取り上げ、慣行農法と比較して、経済面、資源の生産性と効率や環境・健康に対する影響を評価している。その結果を表2に示す。

出所:Farm Management Practices to Foster Green Growth (OECD, 2016)より筆者作成

全体としては、こうした持続可能な農法に対する評価は高くなっているが、OECDは、その発現に対しては注意を喚起している。つまり、適用条件や政策対応によって、その発現の結果が異なってくるのである。OECDは、これらの農法が有効に機能するために必要な政策対応として、「最適な農法の適用」「負の環境影響の内在化」「正確な情報の提供」「経済・環境・社会面の影響(正・負)のモニタリングおよび評価システムの改善」「農法採用における阻害要因の解明」「明確なIPMガイドラインの設定」などを提案している。

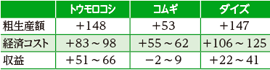

このFAOとOECDによる研究では、収量や環境面において、農業生態学的農法の優位性が述べられているが、経済的分析に関しては、明確な結果が示されていない。また、これまでの研究では野菜・果樹など、小規模栽培や試験的栽培を対象とした分析が多く、穀物を対象とした大規模な調査や研究は行われてこなかった。アメリカ農務省(Mcbride, William D, et al. 2015)はトウモロコシ・ダイズ・コムギを対象に、全国の民間農場のデータ(農業資源管理調査のダイズ2006年・コムギ2009年・トウモロコシ2010年データ)を使用し、有機農法の経済性について慣行農法との比較分析を行っている。

両農法における平均生産コストを算定したうえで、有機農法には「有機認証コスト・有機農法への移行コスト」、一方で「有機農産物への価格プレミアム」なども考慮して、その収益を算定している。アメリカでは、有機農業法(2002年)の施行以来、有機農法の作付面積が大幅に拡大していて、2002年比で2011年現在で約2.5倍になっている。しかしながら、同国の対全作付面積では、有機農法によるものは1%以下に留まっている。

この研究によると、有機農法を行っている生産者の特徴として、「機械的方法による除草・休耕を含む輪作の導入」が挙げられている。これは、慣行農法における「遺伝子組換えによる除草剤耐性種子の使用・継続的耕起」とは、明確な違いを示している。収量では有機農法が低く(対慣行農法でトウモロコシが27%減、コムギが32%減、ダイズが34%減)、一方で作付面積当たりの経済コストでは高くなっている。しかし、収益では有機農産物の価格プレミアム(ブッシェル当たりでトウモロコシが2.83ドル、コムギが3.79ドル、ダイズが9.16ドル)が寄与して、トウモロコシとダイズでは有機農法の収益がより高く、コムギでは若干低くなっている(表3)。

これらの結果から、現状の価格プレミアムと政府支援(認証に係わる費用の75%補助)の寄与によって、収益性では有機農法が慣行農法より優位となっている状況が明らかとなった。

4.日本における持続可能な農業の展開

2006年の「有機農業の推進に関する法律」の施行以来、日本における有機農法は拡大(農家数で06年から10年までで35%の拡大)してはいるが、その作付面積は1万6000ha、対全作付面積比で0.4%に留まっている。一方で、環境保全型農業を実施している農家数は20万戸と推定されていて(2010世界農業センサス)、これは総農家数の約8%に相当する。環境保全に対する関心は高く、何らかの形で保全型農業を実施していながらも、有機認証を受けて本格的に有機農法に転換するにはハードルが高いという状況が明らかである。11年に始まった環境保全型農業直接支払い金により、環境保全型農業の実施市町村は全体の約半数、その作付実施面積も7万4000ha(2015年)にまで拡大している。

こうした環境保全型農業や有機農業の推進によって、環境に対する負の影響(化学肥料や農薬の投入)は減少している。日本におけるこれらの投入量は、2002年から13年の間に、化学肥料では309kg/haから236kg/haへと24%減少、化学農薬では14.6kg/haから11.5kg/haへと21%減少している。とくに、肥料低減対策の進んでいる水稲に関しては、1990年の290kg/haから2013年の180kg/haへと40%近い減少となっている。

一方で、有機農産物に対する需要は、高齢化や健康志向の高まりに伴い大幅に拡大していて、国内生産では需要の高まりに対応できない状況となっている。2008年時点で、認証された有機農産物の総需要量は206万トン余りで、そのうちの国内生産は2.7%に留まっている。「有機農法の拡大によって、地域の環境も保全し、地産地消や地域循環を推進するという理念」には、十分に対応できていない状況がうかがえる。

日本においては、今後、人口減少が続き、コメ消費の減少も留まらないとすれば、コメ生産に必要な水田は過剰な状態が続くであろう。そうした農地を耕作放棄にして、生態系サービスを低下させないためには、農業のもつ生態系サービス(文化・雇用・健康への効果も含む)を最大化させるような農法に優先順位を置くという方向づけも必要であろう。その場合、コストを誰が負担するのかは、重要な政策判断であり、国民の理解と議論が必要になる。

5.おわりに

ここまで、持続可能な農法とその有効性について述べてきたが、収量を含む経済性や環境面に対しては、そうした農法の多くが正の効果を有していることが明らかとなった。一方で、一定レベルの収量を確保するためには、長年の経験や技術の蓄積が必要であり、それは地域条件の多様性も含めて、持続可能な農法拡大のネックとなる可能性が高い。また、有機農産物への大きな需要が存在する先進国・地域では、補助金をはじめとする政府の支援策があるが、それに加えた価格プレミアムがなければ、こうした農法が主流となることは困難であろう。現在、主流である慣行農法を継続していくのか、持続可能な農法に転換していくのかは選択の問題であって、慣行農法の非持続的な側面や負の影響が避けられない以上、持続可能な農法への転換が必要なのである。

持続可能な農法の拡大のためには、消費者の理解と制度・政策面の支援が必要になる。消費者は自分の健康ばかりでなく、「地域および地球の環境を健全に保つ」ために、「どういった選択をするのか」という意識を持つことが重要である。従来型の「安価・簡便・大量消費を当然とする食生活」を続けるのか、それとも「地域の環境や生産者を念頭に置いた食生活」を選択するのか──それは「食料の選択」に留まらない、「環境や文化を含む社会の在り方の選択」でもある。

一方で、収量が十分に確保できない状態でこうした農法が拡大すれば、食料増産のために、農地拡大という新たな土地開発圧力が発生し、環境にとって負の影響を及ぼす可能性がある。したがって、十分な収量を確保するための適用条件に対する精査やそのための技術支援が重要となる。

地球環境の保全という視点からは、環境と経済をめぐるトレードオフが生じないような農法や管理方法の技術開発が求められるし、その技術の普及を国内外へと拡大していく方策が必要となる。さらに、途上国政府と協力して生態学的農法の導入を推進するべく、導入インセンティブとしての国際的な枠組み(たとえば、二酸化炭素貯留をめぐる「クリーン開発メカニズム:CCD」と同様なシステム)の立上げを模索すべきであると考える。

<参考文献>

David Pimentel and Marcia Pimentel(2008)Sustainability of meat-based and plant-based diets and the environment 1-3 A Common Vision for Sustainable Food and Agriculture.

FAO(2014) The Multiple Goods and Services of Asian Rice Production Systems.

FAO(2015) FINAL REPORT for the International Symposium on Agroecology for Food Security and Nutrition

FAO(2016) Building a common vision for sustainable food and agriculture Mcbride, William D, et al.(2015)The profit potential of certified organic field crop production, ERR-188. USDA, ERS OECD(2016) Farm Management Practices to Foster Green Growth

グリーンピース(2015)生態系農業

農林水産省(2013)有機農業の推進に関する現状と課題、生産局 農産部 農業環境対策課 資料

Oki, T. and S. Kanae, 2006: Global Hydrological Cycles and World Water Resources, Science, Vol. 313, Issue 5790, 1068-1072.