プラネタリー・バウンダリー

1.持続可能な開発目標(SDGs)の背景

今日、人類は、未曾有の時代に突入している。世界人口は国連の経済社会局によれば、現在、77億人であり、2050年には97億人に至るものと推定されている1)。また、大気中の二酸化炭素は増加の一途をたどり、世界の平均気温は同じく世界気象機関(WMO)によれば、2014−2019年は観測史上において、おそらくもっとも暑い5年であり、産業革命以前に比べて現在までに1.1℃上昇し、これによって世界各地で異常気象が頻発している2)。さらに、気候変動だけでなく、地球上の「種の絶滅」のスピードは自然状態の約100−1000倍にも達し、現在、地球は第6次大量絶滅期にあると指摘されている3)。1980年代以降、「持続可能な開発」の概念が生まれてから、30年以上経過したが、地球の持続可能性が危機的状況にあることが数々の科学的データで裏付けられている。くわえて、地球環境のみならず、20世紀後半の長年にわたる社会開発の努力も虚しく、未だに極度の貧困にあえぐ人々が世界には約8億人おり、また世界の富の半分が、一握りの大富豪により所有されている4)など、極めて歪な発展の様相を呈している。

このようなグローバルな危機を打開し、より持続可能で公平な世界を目指して、2015年に193の国連加盟国がニューヨークに集まり、2030年を年限として合意した目標が、「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」である。2000年に国連で採択されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継に当たり、MDGsで重視されてきた「貧困」「教育」「保健」などの目標に加え、「不平等」「働きがい」「再生可能エネルギー」「防災」など、新たな目標も加えた17のゴール、169のターゲットで構成されている。以前は、こうした世界の開発問題は、いわゆる発展途上国の問題として扱われてきたが、そもそも環境破壊や社会的不公平の多くは、途上国のみの内発的なものではなく、先進国も大きな原因となっていることが認識されるようになった。したがって、先進国の努力抜きにはこれらの問題は解決できないことを踏まえ、SDGsはMDGsとは異なり、先進国も対象とする世界全体の普遍的目標として合意されたことが大きな特徴である。

また、20世紀後半の途上国開発の経験から、各国の中央政府のみが主体として取り組んでいるだけでは、解決できない問題が数多くあることも次第に明らかになり、SDGsでは中央政府に加えて、地方自治体・民間企業・市民など、マルチ・ステークホルダーによる行動の重要性が強調されている。

SDGsにおいて、そのようなマルチ・ステークホルダーによる実施が強調されているのは、まさに時機を得ているといえる。気候変動に代表される地球環境の悪化が進むなか、2019年9月20日、ニューヨークやロンドン、ベルリン、東京をはじめとする世界各地で、国連気候行動サミットに先立って、気候変動ストライキが実施されたことは記憶に新しい。ストライキは、スウェーデンで毎週金曜日に学校を休んで、スウェーデン議会前において、自分1人でストライキを行い有名になった16歳の環境活動家、グレタ・トゥンべリさんの呼びかけに賛同した若者を中心とする参加者によるものであった。このストライキには、約160か国から400万人以上が参加したとみられている。

気候変動をはじめとする地球環境問題は、現世代と将来世代との「世代間の公平性(intergenerational equity)」に深く関わる問題であり、こうした若者による動きは、SNSの世界的な展開もあり、ますます盛んになるであろう。将来世代のニーズへの配慮が、現在の政策において不十分であることを、世界に広く認識させる大きな契機になったと評価できる。このムーブメントにより、今後、世間一般の「持続可能性への意識」が高まり、全ての人のより持続可能な行動、ライフスタイルへの変化につながることが期待される。

2.プラネタリー・バウンダリーの重要性

SDGsで掲げられている目標は、「持続可能な開発」における3つの側面である「環境」「社会」「経済」、およびそれらを機能的に統合し、推進する「ガバナンス」に関するものであるが、地球環境が我々人類の生存基盤であり、環境汚染や気温上昇などによって、人間や他の生物が生存できない状況になってしまっては、「持続可能な開発」は意味を失う。また、脆弱な立場にある人々は、とくに自然資源への依存度が高く、地球環境の悪化の影響を受けやすいため、環境の保全は、貧困削減などの社会的目標の達成にも貢献する。人類が地球の生態系や気候に重大な影響を及ぼし、地球の将来を左右するまでになった時代、いわゆる「人新世(Anthropocene)」に入った今、環境の保全が世界の最重要課題であることは明確になりつつある。人新世を人間や他の生物にとって安全な「完新世(Holocene)」の状態に戻すためには、「地球の限界」を知ることが非常に重要になってくる。こういった問題意識から生まれた概念が、「プラネタリー・バウンダリー(planetary boundaries:地球の限界)」である。

2009年、デンマークのコペンハーゲンでの第15回気候変動枠組条約締約国会議(COP15:15th Session of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change)の開催に先立って、スウェーデンの科学者であるヨハン・ロックストローム(J. Rockström)と28名の著名な科学者が、科学誌ネイチャーに、「人類にとっての安全な機能空間(A Safe Operating Space for Humanity)」という論文を発表した。同論文で、全地球的な「気候」「成層圏オゾン」「生物多様性」「海洋酸性化」などの重要な自然システムに関する「プラネタリー・バウンダリー」を提唱し、その継続的な監視を提案している5)。

SDGsは193か国の代表が、3年を要して交渉し合意された政治的な文書である。もちろん、プラネタリー・バウンダリーにあるような科学的データも交渉中に考慮されたが、最終的には、国連の場で、各国が文言の加入あるいは削除について提言し、交渉したうえで、合意に至ったものである。SDGsでは、原則、定量的な目標を、時限を切って定めるということを目指したが、地球環境に関する目標については、科学的なデータに基づいてこれを達成すれば、その問題が解決されるというような精緻なターゲットが設定されていない場合も多い。

つまり、SDGsにあるターゲットを全て達成したからといって、地球の持続可能性が担保される保証は必ずしもない。また、ターゲットによっては、定量的ではなく、何をもって達成といえるのか曖昧なケースもある。この点で、SDGsは、プラネタリー・バウンダリーのような、科学者によって科学的な見地から合意された枠組みとは異なるものとなっている。「環境」「社会」「経済」に関する課題には、重要な相互関連があるにも関わらず別個に扱われてきたことは、開発分野では教訓として多くの指摘がなされてきた。環境分野でも同様であり、気候変動や生物多様性などに関する課題が、別個に独立したものとして扱われてきたことへの懸念の声も大きくなっていた。プラネタリー・バウンダリーとは、たしかに、地球環境を保全するうえでの自然に起因する限界である。しかし、その「地球の限界」を、「気候変動」「生物多様性」「窒素とリンの循環」「土地利用の変化」など、人間の社会的・経済的活動との関連で、包括的に扱っていることが画期的なのである。

とくに、一般市民にも理解されやすい形で科学的に地球の限界値を示したことが、プラネタリー・バウンダリーが国際的に広く認知され、浸透した理由であると考えられる。プラネタリー・バウンダリーは、日本でもSDGsと共に第5次環境基本計画で取り入れられ、世界的にも政府のみならず、企業や市民社会で幅広く取り入れられている。科学者と政策決定者の間で大きな隔たりがあることが国連などでも指摘されているが、プラネタリー・バウンダリーはそうした科学と政策との距離を大きく縮め、橋渡しをしたことが最大の功績であろう。

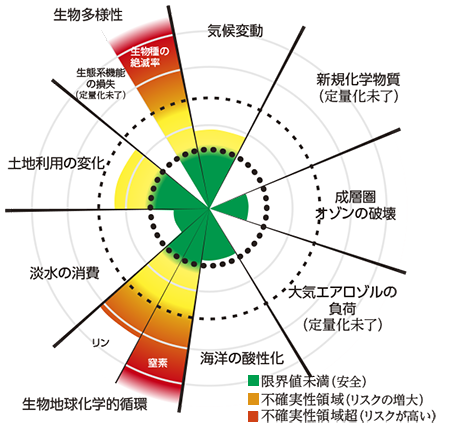

3.9つのプラネタリー・システム

人類は、20世紀の前半まで「地球の限界」について、さほど意識することもなく、化石燃料を燃焼し、汚染物質を大気・河川・海洋に排出し、水資源や生物資源を無限に存在するかのように使用し、経済成長一辺倒で動いてきた。しかし1960年代には、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』が出版され、少しずつ自然環境に異変が起きつつあることが、科学者によって警告されるようになった。1970年代には、ローマクラブの報告書『成長の限界』が発表され、1980年には、「将来世代の欲求を満たしつつ、現世代の欲求も満足させるような開発」という「持続可能な開発」の概念も生まれた6)。30年以上を経た現在でも、この概念は重きをなしており、SDGsの根幹をなす概念となっている。

こうした流れを受けて、「安定した状態の地球で人類が安全に活動できる範囲」を科学的に定量化したものが、プラネタリー・バウンダリーである。そのなかで、地球の環境容量を代表する9つのプラネタリー・システム(「気候変動」「海洋の酸性化」「成層圏オゾンの破壊」「窒素とリンの循環」「淡水の消費」「土地利用の変化」「生物多様性の損失」「大気エアロゾルの負荷」「新規化学物質(化学物質による汚染)」を定義し、そのバウンダリー(限界)を示した。地球には本来、自然生態系や海洋などによるレジリエンス(回復力)がある。温室効果による熱は海洋により吸収され、排出される二酸化炭素の相当部分は、森林により吸収される。しかし、その限界を超えると、不可逆的変化が起こる可能性があるため、人類や他の生物が安全に生存できる限界を把握し、そうした不可逆的変化を未然に防ぐことが重要としている。

ただ、これらの地球システムは相互に作用し、常に大きな不確実性を伴うため、各バウンダリーを明確に示すことは難しく、幅があるのものとして示される。たとえば、気候変動に関しては、多くの科学者の合意に基づいて350−450ppmが転換点(tipping point)とされている。しかし、ロックストロームによれば、各国の二酸化炭素削減目標に関わらず、世界は450ppmの限界値に向けて突き進んでいる。2017年の世界の平均濃度は405.5ppmであり*、現在の地球は、「安全な空間」を超えた転換点にあるということがいえる。

また、図1が示す通り、9つのバウンダリーのなかで、「気候変動」「生物多様性」「土地利用の変化」「窒素とリン」の4つにおいて、世界は限界値をすでに超過しているが、不可逆的な変化がどの程度、どういう形で、どこで顕在化しているかについては、引き続き検討が必要とされている。

プラネタリー・バウンダリーは、気候変動などに加え、たとえば、農業で使用される化学肥料などによって、環境に放出される窒素に関しても、地球規模で対処すべき問題であることを明らかにした。窒素排出に関する地球の限界値は、年間4400万t 以下とされている。これはすでに1990年代の初めに超過され、現在の窒素の排出は、年間約1億5000万t 7)、さらに最近では、2億t に達するとされている8)。実際、反応性窒素(アンモニアなどの化合物)の排出により、土壌が劣化し、大気が汚染され、また河川湖沼や海洋において溶存酸素量が極度に低下して魚類をはじめとする海生生物の生存が困難な「デッドゾーン」が拡大するなど、深刻な影響が広がっている。これに対し、EUは「ヨーロッパ窒素アセスメント」を実施し9)、また中国やインドにおいては窒素肥料の効率化を進める動きがとられ始めている10)。

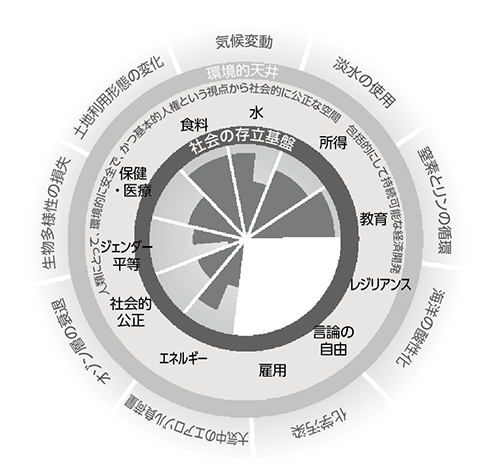

4.ドーナツ経済学

プラネタリー・バウンダリーは、まさに我々人類の生存基盤となる「地球の限界」を科学的に示したが、人間のニーズについては示されていない。世界には、数十億という人々の基本的なニーズである飲料水・食料・医療・初等教育などへのアクセスがままならないという現実がある。これらの基本的なニーズを確保することは、当然、最優先課題であり、SDGsにおいても「誰も取り残さない」ということが主要な原則となっている。こうした脆弱な状態にある人々の教育へのアクセスを含む基本的ニーズが満たされ、ジェンダー平等を含む基本的人権が尊重される形で人間らしい生活ができるようになれば、女性の教育レベルも上がり、出産数が抑制され、人口爆発が回避されることが想定できる。これによって、環境負荷が軽減されるなど、地球環境問題の解決に向け、数々のポジティブな波及効果があると考えられる。要は、こういった数十億もの現在の人々の基本的ニーズを満たしたうえで、将来の人々のニーズも満たすべく、地球環境問題など持続性にかかわる課題にも取り組んでいく必要があるということである。

こうした考えを基礎に、社会的ニーズをプラネタリー・バウンダリーと組み合わせたのが、イギリスの学者であるケイト・ラワース(K. Raworth)であった。自身の著作で、「地球の限界」と「社会の存立基盤」を組み合わせたドーナツ型の概念、「ドーナツ経済学」を提唱し、全ての人の社会的ニーズを満たしつつ、プラネタリー・バウンダリーの内側のドーナツのスペースで、人間は活動していかなければならないことを示した(図2)。これを実現するには、大量生産・大量消費・大量廃棄という「直線型の経済」から、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に代表される「循環型の経済」への転換、たとえば伐採は森林の自然の再生(天然更新)能力の範囲内に留め、あるいは二酸化炭素排出は森林や海洋が吸収できるレベルに留めるという経済への転換が必要ということである。

(ドーナツ経済学の模式図)

2009年には18億人であった世界の中所得者は、2030年には49億人に増加すると予測されている11)。多くの人々が貧困状態から抜けられること自体は望ましいのであるが、所得の増加につれて数十億もの人々が自家用車に乗り、エアコンを設置し、海外に旅行するなども想定され、その場合の二酸化炭素排出の増加なども懸念されている。これまでは、国内総生産(GDP)の増加で計測される経済の規模拡大が至上課題であり、地球環境に代表される「持続性」や人々の「幸福度」や「生きがい」などが重視されてこなかった。一方で、ある一定額を超えると、より多くの所得が必ずしも幸福度の上昇につながらないことは、ノーベル経済学賞受賞者であるアメリカのプリンストン大学教授のアンガス・ディートン(A. Deaton)の研究12)などで証明されてきている。実際は、「家族との関係」「健康」「精神的なゆとり」などが、年収と同程度に、幸福を感じるうえで重要であることが分かってきている13)。

ドーナツ経済学を実践するには、我々一人ひとりの「日常生活」「消費への意識」の改革も必要となる。ただし、個人レベルで変えられる部分は限界もあり、行政や民間企業が、より持続的な生活・消費・生産を促す社会経済システムの構築に協力し、社会を変革していく必要がある。

5.終わりに

2015年のSDGsの採択以降、初めてのSDGsサミットが、2019年9月にニューヨークで開催された。毎年開催されるハイレベル政治フォーラム(HLPF)とは異なり、4年に1度開催される首脳級のHLPFであり、各国首脳が自国における取組を紹介し進捗を共有した。多くの国の計画や戦略においてSDGsが組み込まれており、この4年間でSDGsの主流化が相当に進んだことが判明した。ただ、同サミット中に発表された『世界持続可能な開発報告書2019年版(2019 Global Sustainable Development Report) 』では、現在のグローバライゼーションのモデルでは約5億人が2030年にも「極度の貧困層」に取り残されること、あるいは「紛争」「気候変動」「ジェンダー不平等などさまざまな不平等」関連の課題改善も現在の進捗ペースが続くならば、ほぼ達成できないことが示された。

SDGsの達成年限の2030年まで、すでに10年しか残されていない。政府や民間企業に任せているだけでは、地球環境保全や貧困層解消はできないかも知れない。気候変動ストライキで見られたような市民パワーで、他人を変えようとするだけでなく、自らの日々の選択で世界を変えていく意気込みと行動が必要である。我々が直接的に関わることができない安全保障や軍縮などの分野と異なり、環境分野では市民が主体として解決に大きく貢献することが可能である。たとえば、乗用車購入に際しては環境負荷の少ない車種を選択し、さらに移動に際しては自転車や徒歩、もしくは公共交通機関を利用するといった選択肢もある。ほかにも、自然エネルギー由来の電力への切り替え、あるいは畜産による環境負荷の大きさを考慮して肉食を相対的に減らすなど、個人レベルでも変えられる行動は多い。また、環境パフォーマンスの高い企業に投資する、あるいはその商品を購入することによって、環境負荷削減に取り組む企業を間接的に支援し、持続可能な社会経済システムの構築に貢献することも可能である。

目を転じれば、世界では数億人が飢えに苦しんでいる一方で、30%の食料が廃棄されているという事態にも象徴されるような「歪んだ現実」を、着実に修正していくことが重要である。4℃も平均気温が上昇してしまった地球や、プラスチックごみが魚よりも重量ベースで多い海*を将来世代に残すというのは、その人々の可能性を大きく損なうことであり、倫理的にも許されない。社会経済システムを変革し、今後は、たとえば空気や海においては汚染から浄化に転じ、森林においては過度な伐採から再生に転じる活動に、より多くの資金が充当される社会経済の実現を目指す必要がある。

これらの課題に効果的に対応するためには、技術開発は不可欠である。しかし、技術が全てを解決できるわけではないことは、明確に認識しておく必要がある。自明のことながら、「技術自体は、中立的なものである」。たとえば、AIは、持続可能な社会の実現に向けて有用にもなるが、失業など持続可能でない結果に至る可能性も容易には排除できないであろう。要は、現世代だけでなく将来世代をも念頭に、「生き甲斐があって、持続可能な社会経済システム」を構築していくためには、「どのような技術が必要で、開発された技術をどのように活用すべきか」といったことについて、社会全体で合意を形成していくことであろう。

プラネタリー・バウンダリーやドーナツ経済学、さらにはSDGsを理解し、それを実践することは、山積する世界の問題や社会の歪みを修正する優れた契機になる。SDGsは広範な分野をカバーしているため、それら諸分野と自らの活動との何かしら関連を見出すことが、個人や民間企業の多くには可能である。これらをベースに、多様な行動主体が目標や指針を自ら設定し、実践していくことが望ましい。

真に持続可能な世界を実現するためには、「自分さえ良ければ」という利己的思考を改め、途上国の人々や将来世代のニーズも勘案し、利他的思考を持つことが必要である。たとえば、アウトドア用品の大手メーカーであるパタゴニアのCEOは、企業としての事業内容の是非を判断するに際しての規準の根幹は、「その事業は地球に取って良いことか、否か」にあるという要旨の言明をしている。実際、アメリカでは年間の最大の商機とされるクリスマスセールにおいて、「このジャケットを買わないで」という広告を出した(写真1)。これは、消費の抑制や商品の環境負荷(生産過程での温室効果ガス排出や使用後の廃棄)について、買い物をする前に、一人ひとりに十分に考慮しもらうことが目的であったとされる。短期的な視野ではなく、将来世代も視野に入れた長期的な思考はもとより、全ての行動主体が地球環境への影響要因となっていること、そして影響を受けた地球環境に反作用的に影響される生物の1つの種であることを、明確に認識することが重要であろう。

国連の持続可能な開発の会議では、しばしば先進国と途上国が、「共通だが差異のある責任(CBDR:common but differentiated responsibility)」をめぐって対立する。途上国側からすれば、気候変動は世界の先進国を中心とした一握りの国によって引き起こされた問題であるから、被害者である途上国に資金や技術の支援をするのが当然であると考える。一方で、先進国側からすれば、すでに数十年にもわたって支援をしてきたのに汚職が蔓延し、一向に開発の成果の出ない最貧国の現状に失望し、「援助疲れ」などという言葉も聞かれるなか、なぜ途上国支援を続けなければならないのかという議論も、根強いものとなってきている。双方で妥協がない限り、大きく前進することは難しい。また二酸化炭素の世界一の排出国であるアメリカの大統領が気候変動に後ろ向きである今、気候変動対策を世界的協調によって進めるのは困難であるといえよう。しかし、それを事由にして問題を放置することはできない。今こそ、中央政府だけではなく、民間企業や市民に代表される行動主体が協力して、ボトムアップで世界を変革する時が来ていると確信している。