「気候変動」について考える

1.はじめに

筆者は現在、国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター(JIRCAS:Japan International Research Center for Agricultural Sciences)に勤務し、農村開発領域に属しながら、気候変動の緩和策並びに適応策を研究・開発するプロジェクトを担当している。そのような立場から、「環境」という分野の、とりわけ気候変動対応について論考せよ、というのが筆者に与えられた課題である。もとより、気候変動について網羅的に論じるような知識・経験・力量を有するものではないが、現在実施している研究の概要を述べると共に、若干の考察をしてみたい(なお、ここにおける「分野」に関しては「解題」を参照されたい)。

まず始めに、「環境」以外の分野の並びを考えてみよう。それによって、「環境」の、分野としての特徴が浮かび上がってくるであろう。それらの「環境」以外の分野とは、「水および農業農村開発」「食料」「国際協力」「レジリエンス」「技術」である。筆者はこの分野の並びを見て、「すっきりしない」感じを持った。この違和感を筆者なりに吟味した結果、以下のようなことを考えるに至った。

上述の分野は、単純に並列に並べたときに「粒がそろっていない」感じがする。ロジカルシンキングの教科書などを見ると、「場合分けをするに際しては、MECEになるようにせよ」と書いてある。MECEとは “Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive”、すなわち「遺漏なく、重複なく」ということであり、列挙する個々の要素間に重複がなく、かつ漏れている要素がない状態をいう。翻って先の分野の並びを見てみると、6つの分野間で相互に包含関係などの関係性を有しているため重複する部分がある(Exclusiveでない)し、「この6分野以外の分野はない」という網羅性も感じられない(Exhaustiveでない)。このため、「環境」分野を他分野から独立したものとして切り出して議論することには無理がある、という印象を持ってしまうのではないだろうか。

そこで先の6つの分野を、表1のように敢えて整理をしてみた。

| 働きかける対象 | 働きかける手法 | 働きかけの基礎概念 | |

| 水 | 環境 | 農業農村開発 | レジリエンス [持続可能性(Sustainability)] |

| 食料 | 国際協力 | ||

| 農業農村 | 技術 | ||

「水」「食料」「農業農村」は、「働きかける対象」として、とらえることができよう。同様に「農業農村開発」「国際協力」「技術(の開発・普及)」は、「働きかける手法」として、とらえることができよう。そして、働きかけの基礎概念といえるものが、「レジリエンス」として、とらえることができよう。そして、環境分野を論じる際には、レジリエンスと並んで持続可能性(Sustainability)も基礎概念として重要であると考え、表ではレジリエンスと併記している。

この表のように整理したうえで、考察を進めよう。「働きかける対象」として分類した「水」「食料」「農業農村」の関係を見ると、再びMECEとはなっておらず、相互に関連するものとなっている。「働きかける手法」についても、各要素、すなわち「農業農村開発」「国際協力」「技術」は、同様にMECEとなっていないことに気づく。

さらに、「水」「食料」「農村」と「環境」との関係を考えると、「環境」は「水」「食料」「農村」を包含する上位概念として整理ができるようである。そして、以下に環境を巡る議論を概観してみよう。

2.気候変動並びに持続可能性(Sustainability)を巡る世界の動きの概括的レビュー

「環境」と「Sustainability」をキーワードにして、世界の主な動きをまとめたものが表2である。

| 年 | 事項 | 摘 要 |

| 1972 | ローマクラブによる 『成長の限界』 (The Limits to Growth) |

人口増加や環境汚染などの現在の傾向が続けば100年以内に地球上の成長は限界に達する。 |

| 1973-74 | 第1次石油ショック | 原油価格高騰 |

| 1979 | 第2次石油ショック | |

| 1987 | ブルントラント報告 『地球の未来を守るために』 (Our Common Future) |

持続可能性(Sustainability) |

| 1988 | 気候変動に関する政府間パネル(IPCC) | |

| 1992 | 気候変動枠組み条約(UNFCCC) | リオ・サミット |

| 1993 | 持続可能な開発委員会(CSD) | |

| 1997 | 気候変動枠組条約 第3回締約国会議 (COP3、京都会議) |

京都議定書、マイナス6% |

| 2000 | ミレニアム開発目標(MDGs) | |

| 2007 | IPCCとアル・ゴアが ノーベル平和賞受賞 | 『不都合な真実』 (An Inconvenient Truth) |

| 2015 | COP21 | パリ協定 |

| 2016 | 持続可能な開発目標(SDGs) | 17の目標、そして合計169のターゲット |

この表の各事項について論じる紙幅はないが、概観して気づくことが2つある。

1つめは、「環境」が「働きかける対象」として意識されるようになったのは、かなり新しいのではないかということ。「水」「食料」「農業農村」と比べれば、その新しさ(緊急性ともいえるかもしれない)は明らかである。

2つめは、「環境」はSustainability (持続可能性)の検討とパラレルになっていること。この表はローマクラブが『成長の限界』を発表した1972年から始まっているが、およそ70年代に入るまでは、人間の諸活動が「環境」に及ぼす影響は十分に小さく、取り立てて考慮する必要が無かったといえよう。人間活動が環境に与える負の影響が大きくなるにつれて、国連などの場で議論されるようになってきた。この意味から、2度にわたる石油ショックは、「無尽蔵にかつ安価に手に入ると考えられていた原油(に代表される天然資源や廃棄物受け入れ能力)が、将来、枯渇するかもしれない」と、多くの人が認識を改めた大きな契機となった。

3.JIRCASの気候変動対応プロジェクトの概要

1)農業と気候変動との関係(農業は被害者か?)

温暖化や気候の極端化(洪水や干ばつ)が進めば農業は影響を受ける。FAOが示した試算によれば、途上国が気候変動によって受ける損害・被害(2005〜2015年)のうち26%が農業分野への影響である。この点からは、今後も進行するであろう気候変動に対して適応できる農業技術(適応策:Adaptation)の開発が必要であることは自明である。

また、農業は「被害者」であるばかりではない。人為起源の温室効果ガス(以下「GHG」という)総排出量のうち24%が、農林業その他土地利用からの排出であると推計されている。農業はGHGの主要な排出源の一つである。したがって、GHG排出がより少ない農業技術、あるいは土壌中に炭素を蓄積する農業技術(緩和策:Mitigation)の開発が求められる。

ここで重要なのは、農業において主要な活動主体である農家にとって、適応策を採用することは目に見える効果(収量の維持もしくは増加など)を実感できるのに対して、緩和策はそうではないことである。たとえば、GHG排出の少ない稲作技術体系が仮に開発されたとしても、その技術が増収などを通じた農家所得の向上につながらないならば、農家がその技術を採用することは、補助金などによる誘導策なしには期待できないであろう。農業分野の緩和策開発にあたっては、普及段階において農家にとってのインセンティブが(増収のような形で)働く技術が望ましい。そのため、個々に開発している要素技術を個別バラバラではなく、組み合わせて普及を図ることによって、農家がメリットを(増収や光熱費節減などを通じて)実感できるようにパッケージ化したうえで普及していく道筋を描いている(図1)。

2)JIRCAS気候変動対応プロジェクトの構成

以下に、現在、JIRCASが第4期中長期計画(平成28〜32年度)に基づいて取り組んでいる気候変動対応プロジェクト(正式名称:開発途上地域の温室効果ガス排出抑制とリスク回避技術の開発)の構成を示す(表3)。

| 対応すべき気候変動事象 | 開発・洗練化可能な技術シーズ | 社会実装に向けた農家インセンティブ | ||||

| 農業活動から排出される温室効果ガスによる地球温暖化の緩和策 | 水田 | 節水潅漑(AWD)のメコンデルタへの導入 | 増収 | 経費削減 | 機械化促進 | |

| 地域の産業廃液を肥料として有効活用した水稲作技術 | 水系など、地域環境の改善 | |||||

| 水稲雨季作収益向上技術 | ||||||

| 畜産 | バイオガス発生装置の改良と普及 | 燃料など調達コスト削減 | ||||

| 未利用資源を活用した家畜飼養技術 | 飼料コスト削減/収益性向上 | |||||

| 炭素の土壌蓄積 | 地力増進 | |||||

| 極端化気象に対する適応策 | サイクロン・洪水 | 洪水リスクの特性解明 | インデックス保険の設計 | 保険加入による被災軽減 | ||

| 災害に関する社会経済モデル | ||||||

| 干ばつ | 農業水利システムのモデル化 | 干ばつに強い水利用方法の提案 | 干ばつ時の減収防止 | |||

| 天水稲作についての経営診断システム | 天水稲作の収量増・安定化 | |||||

①緩和策:農業からのGHG排出抑制

a)水田からのメタン発生抑制技術

日本では、「中干し」あるいは「土用干し」と呼ばれる稲作技術がある。土中を嫌気的状態から好気的状態に変えることによって、根の活力を高める、チッソの吸収を抑え過剰分蘖を抑制する、地耐力を向上させ刈り取りなどの作業性を高める、などの効果が知られている。水田土壌が好気的状態に変わると、土壌中のメタン生成菌の活動が抑制され、メタンの発生が抑制されることが知られている。この「中干し」を繰り返して行うのが国際稲研究所(IRRI)により定式化された節水灌漑(AWD:Alternate Wetting and Drying)と名付けられた栽培方式であり、元々は水稲作における節水を目的として開発された技術である。

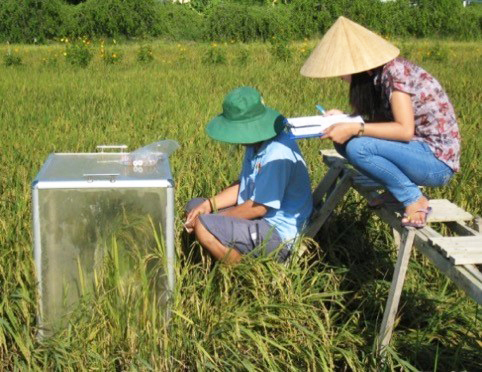

JIRCASでは、ベトナム国内のメコンデルタでAWDと慣行水田(常時湛水CF:Continuous Flooding)の試験区を設定し、メタンと一酸化二窒素の発生量と収量を継続して測定している(写真1)。その結果、CFに比してAWDでは、メタンの排出削減が可能であること、一方で水稲の増収、くわえて灌漑のためのポンプ運転経費の節減が可能であることが確認されている。

b)畜産部門からのGHG排出抑制

・排泄物(糞尿)由来のGHG削減技術

東南アジアを始めとした途上国では、かつての日本と同様に経済成長に伴い畜産物の需要が拡大しており、家畜飼養頭数の増大が見込まれている。このため、畜産分野からのGHG排出削減技術の開発の重要性は増している。具体的には、タイおよびベトナムにおいて、一般的農家の糞尿処理方法(堆積させるだけ)による、家畜糞尿からのメタン並びに一酸化二窒素の排出を測定している。その結果、メタンは堆積直後に、一酸化二窒素は堆積直後および堆積後50日前後に排出が増加することが明らかになった。

・バイオガス・ダイジェスター(BD:Biogas Digester)の開発と消化液の有効活用

家畜糞尿を、丈夫なプラスチック製チューブのBDに密閉し、嫌気的状態を維持することによって、メタンを発生させることができる。つまり、BDを利用すればメタンを大気に放出することなく、家庭用燃料に有効活用することが可能となる。このメタン発酵後には、消化液といわれるものが残る。この消化液には無機の窒素、カリなどが豊富に含まれており、水田に施す窒素肥料を代替できる可能性がある。現在、ベトナムにおいて、BD消化液を化学肥料の代替として利用するための技術を確立すべく、ポット試験を経て農家圃場での試験を行っている。

・ 消化管由来のGHG削減

ウシは、反芻胃において細菌を有効に活用しながら粗飼料を消化しているが、反芻胃は嫌気的状態であるためにメタン発生源となっている。このために、「ウシのゲップが地球温暖化を進める」と評されている。ベトナムはカシューナッツの主要生産国であるが、その殻に含まれる成分(アナカルド酸)をウシの餌に混ぜることによって、ゲップのメタンを削減できることが分かってきた。ベトナム在来種の黄ウシとインド原産のレッド・シンディとの交雑種であるライシンへの給餌実験をした結果、体重100kg当たり1日4gのカシューナッツ殻液給与をした場合に、メタン排出を20.2〜23.6%前後は抑制できることが確認できた。

c)土壌炭素蓄積(Carbon Sequenstration)

COP21が開催された際に開催国フランスが主導して立ち上げたのが「4‰(パーミル)イニシアティブ」である。これは「もしも、全世界の土壌中に存在する炭素の量を毎年 4/1000 ずつ増やすことができたら、大気中の二酸化炭素の増加量をゼロに抑えることができる」 という計算に基づき、土壌炭素を増やす活動を推し進めようとする国際的な取組である。JIRCASは、これまでタイにおいて土壌中に有機物(炭素を含んでいる)を長期に渡って鋤き込む試験(長期連用試験)を実施してきており、貴重な長期データが得られている。タイ農業局とはWP(Work Plan)を締結済みであり、同局が持つ長期連用試験データも活用して、土壌炭素蓄積の機構解明を進めている。

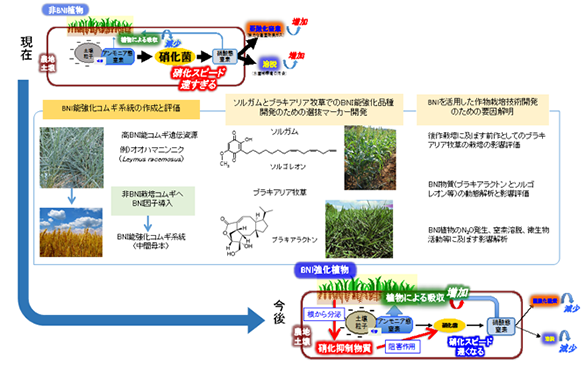

d) 生物的硝化抑制(BNI:Biological Nitrification Inhibition)(図2)

硝化(硝酸化成)は、ごく限られた微生物(硝化菌)がアンモニア態窒素から硝酸態窒素へと酸化する経路のことで、地球上の窒素循環にとって非常に重要であり、農作物の生産に必要不可欠である。現代農業においては、工業的に生産されたアンモニア態窒素肥料や畜産廃棄物など由来の堆肥が農牧地に多量投入されていることから、硝化速度は速くなり過ぎており、結果として、さまざまな問題が引き起こされている。硝酸態窒素になると、一部は脱窒により強力な地球温暖化ガスである一酸化二窒素として、大気圏に放出されるが、このガスは硝化の途中からも排出される。施肥された窒素肥料の多くは、農作物などに利用されずに、系外へと流出して無駄となるだけでなく、地球環境にも大きな負荷をかける。BNIは、植物自身が根から物質を分泌し硝化を抑制することを指す。

②適応策

回避が困難な干ばつなどの気象災害から、従来にはなかったシステムの保険制度によって、農家経営に安定性を付与するために開発されているのが、天候インデックス保険である。天候インデックス保険は損害の有無にかかわらず、気象観測値によって支払いが行われ、査定などに要する費用負担などが無いことから、一般に通常の損害保険よりも保険料を低額に設定できる。COP21において、アフリカの干ばつに関して多額の拠出が決定されるなど気候変動対応の適応策として注目を浴びているが、実際の損害額と見做し支払額との間に差異が生じるなどの課題がある。

b)サイクロン・洪水適応策

ベンガル湾地域における極端現象による災害被害への適応策の開発と経済評価を実施する。

c)干ばつへの適応

・ 天水稲作の収量安定化

灌漑稲作に比べて天水稲作は、降雨の変化などの条件変化に対して脆弱である。途上国では灌漑施設が未整備のため多くの天水田が存在しており、天水稲作の収量安定のために、技術開発は重要課題となっている。一方で、衛星による情報など地球的広がりをもって気象を観測し、大型コンピューター内にモデルを構築することにより、ある程度中期的な季節予報を行うことが可能となってきた。この季節予報を活用して当該地域で利用可能な水供給量を予測し、農家がイネの品種を組み合わせて、天水二期作を可能とすることができる意思決定システム(WeRISE:Weather-Rice-Nutrient Integrated Decision Support System)を開発している(フィリピンなど)。

・ 水源から圃場に至るまでの灌漑システムの水利用を向上させる技術

日本と同様に、途上国においてもダム・頭首工・基幹水路・支線水路・圃場内排水施設からなる灌漑地区が多く存在し、日々運用されている。しかし、整備された施設が、当初の計画で設定された施設能力を十分に発揮していないケースが多く見られる。このような灌漑地域を対象として、大きな追加的投資をすることなく、灌漑施設の利用効率を向上させることが強く求められている。試験サイトをミャンマーのネピドーに置き、研究を進めている。

・ 干ばつリスク対応型営農技術としての「ひこばえ農法」

水稲の株出し栽培である「ひこばえ農法」は、主作の補助的農法としてかつて日本でも研究された歴史がある。従来検討されてきた「ひこばえ農法」は、1回のみの株出しに限定されていた。インドネシアの普及専門家は、ある気象条件下で水稲を複数回にわたり株出し栽培させつつ、収量が主作に比較して減少しない栽培方法を確立させた(SALIBU農法と称している)。SALIBU農法については、JIRCASの山岡和純主任研究員が、本誌の第57号に報告しているので参照されたい。

4.研究成果の普及のための方策

JIRCASは研究開発法人であり、その使命は研究による新事実の発見や新技術の開発である。その主要なアウトプットは、論文の公表、特許の取得、品種の登録などによる知的財産の公知化として実現される。しかし近年では、研究成果を知的財産として公知化するに留まることなく、実際に研究成果を普及させ、経済社会にインパクトを与えることまでが、求められるようになってきている。すなわち「研究成果の最大化」、「研究成果の社会実装」が強く求められるようになってきた。

たとえば、先に紹介したAWD研究においては、研究計画の最終年度において、AWDを調査地域(ベトナムのメコンデルタ地域)で普及させるための「政策提言ペーパー」を政策責任者に引き継ぐことを目標としており、現在、その準備を進めている。

論文、特許などの形でとりまとめられた知的財産は、研究を担当した研究機関のみの力では、強力に普及していくことは困難である。我が国ODAを総合的に担当している国際協力機構(JICA)をはじめ、国連食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)などの国際機関、あるいは世界銀行やアジア開発銀行といった開発金融機関、途上国内の日本大使館の援助担当者など、さまざまな関係者にJIRCASの研究成果を知って頂き、技術開発の早い段階から普及に向けた意見交換を促進したい。JIRCASの研究に興味を持たれた方は、HP経由でも、直接に研究員宛にでも、メールなどして頂けるようにお願いする。

(筆者注記)なお、BNI研究は気候変動対応プロジェクト内の活動ではなく、独立したプロジェクトであるが、本文では気候変動対応プロジェクトの緩和策と並列して記述した。