1.開発され放棄される農地

食料やバイオ燃料を生産するための農地の開発が地球規模では現在も進行し、熱帯雨林や湿地など、生物多様性と生態系サービスの点から重要な生態系が減少しつつある一方で、日本などでは農地の耕作放棄が増加している。土壌浸食や塩類集積などの劣化によって、生産性の低下した農地が放棄されるのは、これまでの一般的な傾向であったが、近年の日本では、高い生産性を維持する農地の耕作放棄も顕著である。

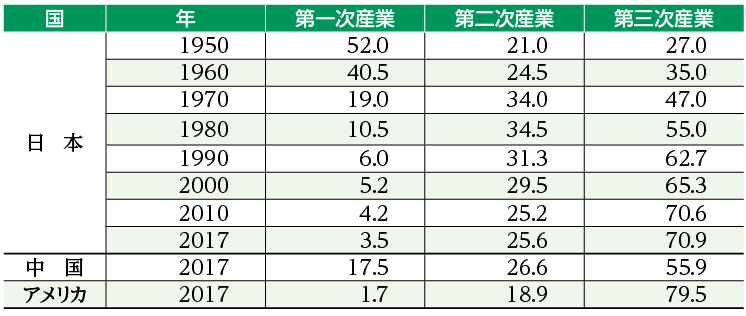

食料の生産は生命維持と環境にも大きくかかわる営みだが、その経済性が時間と共に衰退することを予測する経済法則が「ペティ・クラークの法則」である。国内総生産(GDP)や従業者数でみた経済的な重要性が、 第一次産業から第二次産業、第三次産業へと比重を移していくという法則である。先進国では、すでに第三次産業の経済上の重要性が圧倒的に高まり、第一次産業の比重は著しく低下している。日本の1950年から2010年までの産業別の就業者の割合の推移を示す表1においても、第一次産業就業者が相応の割合を占める段階から、第二次産業就業者の割合が増大する段階を経て、最近では第三次産業就業者の割合のみが増大していることがわかる。第三次産業は都市に立地する傾向があるため、「ペティ・クラークの法則」を前提にすれば、農業地域から人口が都市に流れ、同時に耕作放棄が進むことが予測される。

Li らの研究(2018)によれば、世界でもっとも農業従事者人口の多い中国でも、山間部の農業地域から都市への人口移動によって、耕作放棄農地が急増している。2000年から 2010年の間に面積にして農地の28%において耕作が放棄され、残された農地においても 2010年から 2030年にかけては同等もしくは2倍にも上る割合での耕作放棄が予想される。この傾向は、人口大国における食料安全保障に暗い影を投げかけることが懸念される。

生態系の視点からみれば、農地が放棄されると概して劣化した土地が増加する。農地が放棄されても、開発前の生態系に戻るわけではないからである。農地の放棄は、いくつかの社会経済的要因や環境的要因が複合して生じるが、放棄後にも、多様な環境上、社会経済上の問題が生じる。

科学的な生態系修復(自然再生)が世界で最初に試みられたのは、砂嵐地帯化して放棄されたアメリカのプレーリーの開発農地である。プレーリーに開拓された広大な農業地帯は、入植以来300年もたたないうちに、肥沃な土壌が微塵となって消失する砂嵐地帯となり、多くの農地において耕作が放棄されたのである。その生態系の状態を目の当たりにしたウィスコンシン大学生態学教室の教授であったアルド・レオポルドは、プレーリーの草原を復元する取組に着手した。

一方、農地開発が続いているミシシッピ川流域の環境問題も深刻である。大規模農業地帯が広がるミシシッピ川上流域からの農業排水に由来する栄養汚染の影響範囲は海洋にまで及び、毎年、河口のメキシコ湾に広大な「死の海」ともいえる低酸素水域を広げている。

本稿では、耕作放棄農地をめぐる生態系の問題を考察し、主に生物多様性・生態系サービスの視点から、土地の価値を高める方策について検討する。

2.大規模農業の環境負荷と生命・環境価値農業

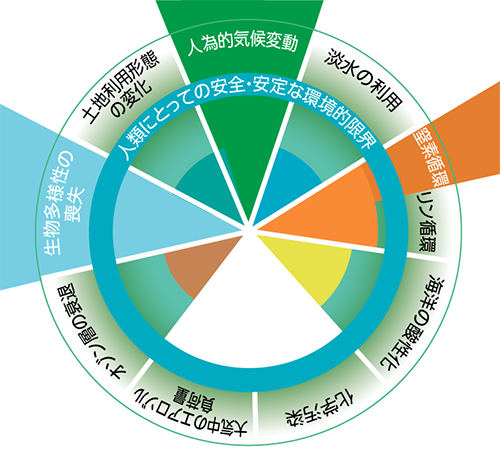

現在の人間活動が総体として、すでに地球環境を安全・安定に保ちうる範囲から大きく逸脱させる影響を及ぼしていることがRockströmら(2009)の研究により明らかにされている(図1)。その主要な2つの原因とされるのは、「化石燃料への過度の依存」と「大規模農業」である。将来、生態系は臨界点(tipping point)を超えて、人類に多くの試練を課すような状態に、連続的にではなく跳躍的に変化する可能性も指摘されている(生物多様性条約事務局 2010)。

このような農業の原型は、かつてヨーロッパ列強諸国が侵略した植民地での農業経営にある。そのシステムは、その土地で古くから営まれていた伝統的な農業のシステムとはまったく異質なもので、輸出用の同じ作物を大量に生産する。歴史的に植民地が解消された後にも、そのような生産と消費の様式、すなわち、モノカルチャーで輸出用の競争力ある作物が大量に生産されて、長距離輸送を経て、消費されるというパターンが持続している。むしろ、経済のグローバル化によって、それが拡大の一途をたどっているといえるだろう。日本も、穀物や木材を、アメリカ大陸やオーストラリア大陸をはじめ、かつてヨーロッパ列強諸国の植民地であった地域から大量に輸入している。経済的合理性のみが支配する現状である。

そのような状況のもとでは、環境負荷の小さい伝統的農業や小規模農業は経済的には成り立ちにくい。その持続は、消費者が経済性以外の価値、すなわち生命・環境を重くみる価値観に基づいて生産物を選択することによって可能になる。環境の点から望ましい持続可能な農業が維持されるためには、消費者の選択に資する環境保全をアピールした農業生産物のブランド化、生産者個人の生き方としてのこだわりの生産様式の継続、環境保全や食料の安全保障に対する政策的な支援など、多様な社会的・個人的努力が必要である。

3.耕作放棄後の植生遷移と再生ポテンシャル

耕作が放棄されると、生態系としての土地はどのように変化していくのだろうか。

生態学が科学としての歩みを進めようとしていた1930年代に、北アメリカでは、すでに述べたように、代表的な農業地帯であったプレーリーにおいて砂嵐が頻発するようになり、多くの農地が放棄されていた。そうした耕作放棄農地の生態系変化の観察から、「二次遷移」の概念が生まれた。

耕作が放棄されると、畑であった場所は時間とともにその植生を変化させる。その場所にはすでに土壌が発達しており、種子など植物の繁殖子が残されているので、植生の変化は速い。耕作放棄農地から出発する植生遷移は、火山噴火で泥流が流れた後など土壌も繁殖子もほとんど存在しない状態からの遷移である「一次遷移」に対して「二次遷移」とよばれた。ただし現在では、火山噴火の跡地にも「生物学的遺産」とよばれる植生発達への萌芽となる栄養体や種子が残されており、植生発達に重要な役割を果たすことがわかっている。

農地は他の生態系に比べて肥沃であって、土壌中に多くの雑草種子が蓄積されていることから、放棄直後から畑の雑草となる侵略的な草本植物の繁茂がみられる(Fenner 1985)。近隣の森林から風や動物によって運ばれてきた種子から樹木が育ち森林が発達するまで、富栄養土壌で旺盛に繁茂する侵略的な植物が優占する植生が持続する。そのような植物は空間的・時間的分散能力が高い種子を大量に生産し、土壌シードバンクに種子が蓄積していく。さらに、その地域の自然植生がほとんど残存せずモノカルチャーの農地が広がっている地域では、自然の植生が発達するうえで欠かせない種子供給源と連結性(=供給源からその場所までの移動可能性)が失われており、厄介な侵略的植物の繁茂が長く続くことになる。

4.水田の生育・生息環境と耕作放棄

イネは、氾濫原湿地を生育場所とする抽水植物である。水田が畑と異なるのは、湿地(ウエットランド)としての生態系特性をもっていることである。

伝統的な稲作が行われている水田は、イネが圧倒的な優占を誇っているものの、氾濫原の浅い沼などと、よく似た生育・生息環境を提供する。水源となる河川や溜め池と水路で結ばれて湿地ネットワークをつくる水田は、氾濫原に農地が開発された後も、多様な氾濫原の生物の生育・生息場所となってきた。

さらに、樹林や草原など植物資源の採集の場が隣接すれば、水域と樹林の組み合わせがカエルやサンショウウオなどの両生類、トンボ類など、幼生は水の中で暮らし成長すると樹林で暮らす生きものに生育・生息環境を提供する(鷲谷 2010)。

現在、日本列島には、61種の両生類が生息し、その固有種率(日本にのみ生息する種の割合)は74%にも上る。ちなみに、同じ北半球の温帯に属する島国のイギリスでは両生類はわずか7種のみしか生息せず、固有種は存在しない。日本には200種近いトンボ類が生息しているが、イギリスでみられるトンボは34種にすぎず、日本には、ヨーロッパのすべての種を合わせたよりも多くのトンボ類が生息する。

両生類やトンボ類の豊かさは、本来の自然的な条件に加え、水田を中心とする淡水生態系のネットワークと樹林が隣接する里地・里山(鷲谷 2011)が、つい最近まで伝統的な人間活動の場であったことにもよる。

日本列島の水田は、主食のコメを生産する場でありながら、豊かな生物多様性を育む湿地であり、多様な生態系サービスを提供する湿地でもあった。しかし、乾田化、用水のパイプライン化などの農地整備と多投入の農業が慣行化したことによって、古来、水田で生活してきた生物にとっては厳しい環境が広がり、かつては普通に見られたメダカなどの淡水魚、タガメなどの水生昆虫、水田雑草までもが絶滅危惧種になっている。

比較的近年まで、これらの生物に生息環境を提供し続けていたのは、山間や丘陵地の谷に開かれた水田である。そのような水田の耕作が放棄された場合、湿地生物の生息・生育環境がどのように変化するかは、次項に述べるように、農地整備の状況に大きく依存する。湿地の条件が維持もしくは回復できれば、絶滅危惧種を含め、湿地に依存する生物の生息・生育場所として機能しうる。そのポテンシャルを見極めることは、生態的、社会的な意義があるだろう。

5.耕作放棄水田の湿地への再生ポテンシャル

茨城県の北浦東岸の台地の周縁の小規模な谷(谷津)の32か所の奥部における耕作放棄水田の植生調査により、湿地植生の再生ポテンシャルを評価した私たちの研究(池上ら 2011)の成果を簡単に紹介してみる。

それぞれの調査地(5m×15mを調査区とした)で確認された種子植物の在来種数は平均32種、外来種数は 平均3種で、合計244種(うち外来種25種)が記録された。そのうち、全国版あるいは地方版(茨城県もしくは 千葉県)のレッドリストに掲載されている種が確認されたのは9か所で計7種であった。これらを含めた在来種数および在来水生・湿生植物種数(調査地当たり)は、それぞれの場所の湿地への再生ポテンシャルの指標値となる。統計解析によって、この指標に影響する要因を分析したところ、地下水位の高さの有意な正の効果、日照率(植生上で撮影した全天写真で評価:樹林に接していれば値が低くなる)の有意な負の効果が認められた。すなわち、乾田化された後に放棄され地下水位が低い水田や周囲に樹林のない水田は、放置後の湿地への再生ポテンシャルが低く、セイタカアワダチソウなどの侵略的外来種が優占する傾向にあることが判明した。

耕作放棄水田を生物多様性豊かな湿地として機能するようにするには、水文条件に目を向けた管理など、「自然再生」が必要である。

6.人口縮小社会における耕作放棄

第一次産業の経済的な地位が縮小し、第三次産業が増大するという現象は、日本でも顕著であることはすでに述べた。50年ほど前には、第一次産業は日本の全就業者のおよそ1/3を、またその生産額においては国内総生産のおよそ13%を占めていた。しかし、たとえば10年前の2008年でみれば、それぞれがおよそ4%、1.5%にまで低下した。

日本でも、仕事を求めて都市に人口が移動する傾向が続いてきたが、その移動動態は年齢層依存である。すなわち、若年層が都市に移動するため、農林業の主な担い手は高齢化する。農業地域における人口縮小・高齢化は、今後、いっそう強まると予想される。高齢者が担い手となっている農業は、今後の多発が予測されている気候変動由来の異常気象、あるいは地震・津波、獣害などに脆弱であり、それらの被害が耕作放棄の契機となる可能性が大きい。

7.耕作放棄水田の活用

耕作放棄農地といっても、農地の空間的な位置、複合生態系の他の要素との関係、上で述べたように農地整備の状況などによって、その生態学的な特性は大きく異なる。

耕作放棄後の時間を経るにつれ、その場所の条件と周囲の生態系の状況に応じた「二次遷移」が進行する。乾田化された後に放棄された農地には、侵略的な外来植物が優占する植生が成立するが、ネズミムギなどの外来牧草が繁茂すると、斑点米カメムシ類の繁殖や越冬の場となり、水田におけるイネの出穂期の被害が助長される(Yoshioka et al. 2011; 2014, 堀田ら2014)。水田における被害を防止するには、耕作放棄農地において外来牧草が繁茂し出穂することを抑える管理が重要である。

耕作放棄された農地は、コストや意義の点から農地として生産に利用することが適切な場合もあれば、そうとは限らない場合もある。たとえば、新たな社会的ニーズに基づき、湿地として耕作放棄水田を活用することは意義が大きい。湿地の生態系サービスのうち、もっとも高い価値が与えられているのが洪水防止機能である(Costanza et al. 1997)。耕作放棄水田は、それが位置する場所によっては、「生態系を活用した防災減災(EcoDRR;ecosystem-based disaster risk reduction)」に有効活用ができる。

また、湿地を開発した水田は、水文条件を整えれば水生生物の生息・生育の場所として生物多様性を育む役割を果たすことができる。谷筋に開かれた小規模な棚田などは、生物多様性豊かな環境を提供する可能性がある。生態系としての湿地の多機能性に注目し、いくつもの機能を併せ持つように活用することも、社会的な意義が大きいだろう。以下に、若干の実例を紹介する。

8.耕作放棄水田を沼や湿地に戻す治水対策

宮城県大崎市(旧田尻町)の蕪栗沼は、日本におけるマガンの越冬地として重要な沼である。治水対策のために沼を掘削する計画が持ち上がったとき、マガンをはじめとする沼を生息場所とする生物の保全のために取られた方策は、当時、すでに耕作が放棄されていた沼に隣接する白鳥地区の水田を湿地に戻すことであった。このように耕作放棄水田を湿地に戻して、洪水を貯める遊水地とする方策は、湿地の多様な生態系サービスを損なうことなく、洪水防止機能を高めるEcoDRRの例として世界に先駆ける試みでもあった。

さらに近隣の水田で、マガンが越冬に訪れる冬季に沼としての機能を発揮できるよう水を張る「ふゆみずたんぼ」の農法が採用され、沼だけでなく水田を含めて「蕪栗沼と周辺水田」として、湿地の保全と賢明な利用を目指すラムサール条約の登録湿地になった。そこで生産されたコメは「ふゆみずたんぼ米」としてブランド化され、自然を守りたいと願う消費者に歓迎されている。

湿地の治水機能を高め水鳥の生息環境を保全するために隣接する耕作放棄水田を湿地に戻し、さらに生産水田の湿地としての機能を高める農法を採用する地域の総合的な取組は、大型水鳥によるコメのブランド化を図り成功を納めている地域もある。トキをシンボルとして環境保全型農業に取り組んでいる佐渡市やコウノトリをシンボルとしている兵庫県豊岡市や福井県越前市などである。兵庫県や福井県が取り組んでいるコウノトリの野生復帰は順調に進み、現在、日本列島には100羽を超えるコウノトリが野生で暮らしている。野生での繁殖も豊岡市とその近隣地域だけでなく、新たな地域でも成功するようになった(写真1)。

耕作放棄水田を生物多様性保全のための湿地として機能させるための水管理などの取組は各地で行われている。耕作放棄されてから40年以上も経過した棚田のビオトープ化を、自然再生推進法に基づく自然再生事業の一環として実施しているのが、岩手県南部の一関市の磐井丘陵帯に位置する久保川イーハトーブ自然再生事業地である(久保川イーハトーブ自然再生協議会 2016)。

9.農地提供型フードバンクの可能性

耕作放棄農地を社会的に有意義な形で活かす方途としては、農地そのものをフードバンクとして提供する試みも、実際の取組の事例は確認できていないが、意義が大きいと考えている。

かつては経済的な格差が比較的小さく、1980年代には所得のジニ係数が0.3程度であった日本でも、次第に格差が広がり、2000年代には所得の再分配前では0.5に近い値になった。生命維持の基本的要件である日々の食料にも事欠く家庭が、少なからず存在する。そうした事態のなかで、善意で食料を提供するフードバンクなどの活動が、日本でも最近活発になってきた。

フードバンクの活動は、1960年代後半にアメリカで始まった。生活困窮者にスーパーマーケットや企業などで廃棄される食品のほか、農家が収穫し市場に出さない農産物などを提供する活動であり、食品廃棄物を減少させる意義もある。1980年代以降、他国にも広がり、日本では2000年代に活動が始まり、2010年代になると民間の活動団体が各地に設立されるようになった。

廃棄寸前の生産物や加工品を提供するのが、これまでのフードバンクの活動であるが、「耕作が放棄されようとする農地」を「粗放的栽培の技術」とともに提供し、規格にとらわれない野菜や果樹を粗放的に栽培して利用する、「生産から消費まで」を一体化したフードバンクの活動の成り立つ余地はないだろうか。プログラムとしては、農地の場所と利用者に応じて、多様な形態を工夫できそうである。そのような活動によって、農地こそが「真のフードバンク」であるというメッセージを社会に発信できるならば、その意義は大きいといえよう。