1.はじめに:御雇外国人の足跡

-河川イメージの日本とヨーロッパとの相違

明治維新直後に新政府は、河川改修事業などの公共土木事業を起こすにあたって、「御雇外国人」として、オランダから10名の河川技師を招請している。

その1人であるデ・レーケは、明治6年から30年の長きにわたって、河川改修・農業用取水口統合・港湾整備など、日本における近代的な治水・利水事業の発展に貢献し、重要な足跡を残した1)。とりわけ、農業水利との調整に苦労していた主要河川の改修計画の策定・実施への貢献は、大きなものがあった。

ところで、デ・レーケが富山県で常願寺川を目の前にして、「これは川ではない、滝だ!」と叫んだと伝えられている。近年、この故事は必ずしも事実ではないのではないか、との議論も出ているが、ドイツ、オランダなどの広大な平地をゆったりと流れるライン川のような大河のイメージとは全く異なる、日本でも代表的な急流河川である常願寺川の姿とその保全・利用の実情に、デ・レーケは河川技師として、ある種の感慨を禁じ得なかったのではないだろうか。

実は筆者が、デ・レーケにまつわる上記のエピソードを知ったのは学生のころで、高橋裕教授による「河川工学」講義での導入部だったと記憶している。そのとき、「それにしても、河川工学の偉大なる先達とされるデ・レーケ技師が、日本の“川”を見て“滝”と叫んだとは、いったいどういうことだろうか」と、いささか驚いたのを覚えている。それ以来、筆者は、われわれ日本人と外国人との間に存在するのであろう河川イメージのギャップに、素朴な関心を抱き続けたものである。

そして、たまたま大学の新卒者として勤務していた農林省からドイツ連邦共和国の食糧農林水産省への出向勤務を命じられた機会に、ライン川の上・中・下流の現地調査を重ねたのである。

ライン川は、スイス・アルプスに端を発し、中流域でドイツの広大な農業地帯、ベートーベンの生地でドイツの首都ボン、雄大かつ清楚な「大聖堂」で知られるケルンなどの、風格ある美しい諸都市を潤し、最下流はオランダのロッテルダム河口で北海に注ぐ、およそ1300kmもの流路をゆったりと流れる国際河川である。

そのライン川に、「ヨーロッパに類例がない」と喧伝される「滝」がある。ドイツと国境を接するスイスのシャフハウゼン市域で、ライン川の最上流部をなすボーデン湖の末端にある「ラインの滝」がそれである。オランダ・ドイツ方面からライン川をはるばる遡ってきた船舶は、この「ラインの滝」を前にして乗客全員が下船となる。そして、ここで荷物を船から馬車に移し、「ラインの滝」区間を迂回して歩かなければならない。なお、これがシャフハウゼン市にとっては「御利益」となっていて、同市は古くから「河畔の街」として栄えているという。

ところで、ドイツの詩人ゲーテによる劇詩『ファウスト』のなかに、「ラインの滝」を対象にしたといわれる「岩の裂け目から凄まじくほとばしる滝を眺めていると、次第に心が慶びに躍ってくる」2)とのセリフがあるが、その「ラインの滝」は、たしかに「滝」とは呼ばれているものの、日本で見慣れた「滝」のイメージとはかなり異なるのであった。

まず、滝の横幅が150mあるのに対して、落差は22mである。大河ラインの最上流にあって「滝」と呼ばれるには、いささか落差が物足りない。日本人としての河川感覚でいうならば、波立って白い水しぶきが上がる、やや長めの「早瀬」の下流の端に、幅広で低落差の「瀑布」がある、という風情である。遊覧船に乗ったまま、その瀑布のすぐ下まで回遊できる。「ラインの滝」の背後には中世風の古城が建っていて、情緒ゆたかな美しい文化的景観を楽しめることもあって、内外からの観光客には、とても人気のクルーズである。

しかし日本で、大量の水がほぼ垂直に音を立てて落下する「日光華厳の滝」(落差97m)や長大なる「那智の滝」(落差133m)に代表される、「これぞ滝!」というを当然とするような、華麗かつ大迫力の水景観を見慣れている者にとって、ライン川最上流部のこの区間を敢えて「滝」というにしても、日本とは全く異なったタイプの「滝」であると、感じざるを得なかったのである。

さてここで、冒頭に紹介したオランダ人河川技師デ・レーケの、日本での故事に戻ろう。

デ・レーケは、日本人の間でさえ「暴れ川」として名高い常願寺川の源流部に臨んで、「川とはいわれているが、まるであの“ラインの滝”のような急流だ!」と感じたのかもしれない。後に示すように、河川の縦断方向の形状が、ヨーロッパ大陸と日本とでは全く異なるのだ。

そしてさらにもう一つ、日本とヨーロッパとの自然条件の決定的な相違を挙げれば、「雨の降り方」すなわち降水量と降雨強度であろう。日本人である筆者にとって、いたって「控えめ」で、「優しさ」さえ感じられたヨーロッパでの雨とは対照的に、こちらアジアモンスーン気候地域で頻繁に起こる「集中豪雨」ともなれば、「バケツをひっくり返した」などと形容される猛烈なレベルである。デ・レーケも日本滞在期間中に、こうした豪雨に何度か遭遇し、それまではまずまず静かな「清流」が、ごく短時間のうちに「濁流」に変貌する日本の川の姿を、繰り返し目の当たりにしたに違いない。

デ・レーケが、こうした日本で得た知見を総合し、日本で代表的な急流河川である常願寺川の水理学的特性を踏まえて、その河川改修に当たっては、「川」とはいえ、これを「滝」に匹敵するものとして取り扱う必要性を象徴的に示したのだとすれば、それは、けだし「慧眼」とすべきではないかと思う。

デ・レーケは、河川のあちこちに設置されていた、農業用水の取入口の状況にも、大いに気を配っている。当時にあっては、河川に設けられた多くの灌漑用の取水堰が、豪雨のたびに被害を受け、その修復に繰り返し多大な労力と資金を費やしていた。賢明なるデ・レーケは、河川改修にあたって、こうした農業用水の取入口の統合(「合口」)の必要性を示唆し、また合口された河川から用水を取水した後の幹・支線用水路などの合理的な改修・統合計画についても、地元農業関係者の意見を丁寧に確認しながら、的確に方針を指示していった。その代表的な事例として、1891(明治24)年の大洪水後に取り組まれた、常願寺川左岸の水田を潤す8本の用水路の合口化の事業に見ることができる3)。

2.日本列島における農業展開の地理的条件

-主として「水」の観点から

日本とヨーロッパとの間に、河川などの自然地物とその認識に明らかな相違があるとすれば、そのことが、それぞれの国土における産業や生活文化の成り立ちにまで、少なからぬ影響を与えていると考えることができるだろう。ここで、日本の河川の自然的特徴を検討してみよう。

(1)日本の河川の特徴

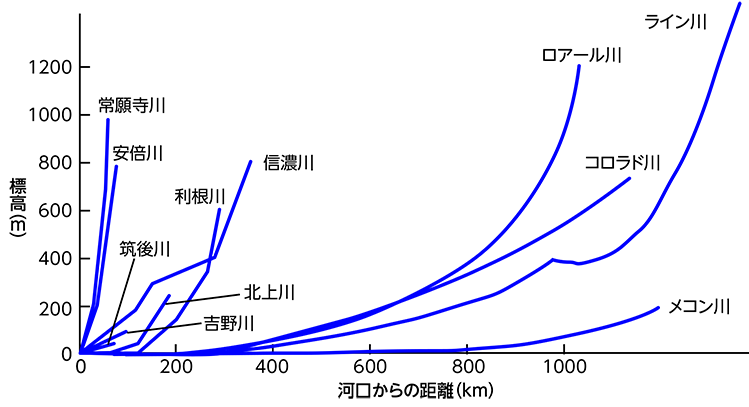

日本と外国の主要ないくつかの河川の流路延長と勾配の関係が、(一財)日本ダム協会によって河川プロフィール(河川の縦断面形状)として作図されている(図1)。

本図において大陸河川であるロアール川(流路延長1020km)、ライン川(同1320km)、コロラド川(同2330km)の河床標高を河口からたどると、いずれも、しばらくは非常に緩やかに上昇するが、800kmから1000km程の上流の地点から一気に急流になっている。そして、これら大陸河川における急流部の傾斜は、日本の各河川が示すほぼ全体のプロフィールに相似している。なお、メコン川の流路延長は4020kmにも及んでいる。

日本の河川では、最長の流路延長 (367km)を有する信濃川でさえも、世界の河川に比べるならば相当に短く、いずれも縦断勾配が非常に大きなプロフィールとなっていることが特徴といえる。なかでも、常願寺川や安倍川にいたっては、河口付近からすでに極めて急勾配の河川となっている。なお、コロラド川とメコン川は、いずれも流路延長が非常に長く、この図の左右の幅では収まらないので上流部が省略されて表示されていることに留意されたい。

このように、日本の河川のプロフィールの特徴は、急流部がそれぞれの流路延長全体の大部分を占めていることである。これは、いうまでもなく、日本列島の地形に起因している。たとえば、日本列島の主要部をなす「本州」島では、中央部に標高2000mから3000m級の高山からなる山脈が展開しているが、そこでは主要河川の河道が、高山から海まで短距離かつ急傾斜をなすように形成されているのである。こうした状況を確認すると、先に紹介したデ・レーケの「滝」発言が、改めて十分に理解できよう。またさらに、アジアモンスーン気候地域に立地して、年に何度かの台風や「集中豪雨」があって、日本列島における降水量・降雨強度は、ヨーロッパよりも大きい。

こうした地形的・気象的特性を有する日本では、土地の選択的利用を前提とした「水制御を含む土地改良」こそが、農業の安定的展開の重要な条件であった。

(2)「微地形」を踏まえ「土地改良」に依拠した日本農業の展開

日本列島の自然地形は、全体として、そのままでは農業展開のための「十分条件」をなしてはいなかった。農業の持続的展開には、古代からの人々による国土に対する持続的な働きかけ、つまり具体的には、土地を「選択」したうえでの土地の「改良」が必要であった。

ただし、「幸いに」というべきだろうか、日本列島では造山運動と降雨による表土の浸食・移動・堆積によって、大陸よりも微地形*が発達している。このため古代から人々は地形をよく観察して、まずは安全な生活場所を確保し、同時に、その時代なりに投下可能な技術・資本の水準に応じて、耕地化が可能な「土地選択」を行い、そこに適切な「土地改良」を施すことにより、安定的に農業利用が可能な「農地」を順次拡大してゆくことができたのである。

日本列島には、縄文時代末期から弥生時代初期にかけて、大陸からの人間の移動に伴って、「稲作」が伝えられた。日本の気象条件、とりわけ降水と気温の季節パターンが水稲栽培に適合するなど、伝播された稲作には日本列島が非常に恵まれた自然・地理的条件下にあった、ということができるだろう。

さて、日本で最初に水田稲作が行われたのは、どのような場所だったのであろうか。それは、今日よく見られるような、大・中の河川が開いた沖積平野ではない。関東平野などの縄文・弥生時代の遺跡の観察を踏まえ、技術的な見地から推察すれば、たとえば、洪積台地の裾部から湧き出ている水が流れる、少量ながら安定した小河川があって、これを台地下の小規模な平地に造成した、微小な水田を潤す用水源とすることができるような場所であろう。

続く古墳時代には、新たな水源用の施設として「溜め池」が築造されるようになる。この時代の「溜め池」は、今日の大容量のダムに比べれば、その集水域も貯水量もはるかに小さい。しかし、「溜め池」が渇水期における小河川の利用可能水量を増加させ、また水源とされる河川から離れた地域にも、「溜め池」と水田を用水路で結ぶことで耕地の拡大を徐々に可能にして、コメの生産量を増加させることができたのである。

やがて16世紀には、鉄砲とともに外国から持ち込まれた火薬が、取水堰や水路建設などの土木工事に画期をもたらすこととなる。各地の戦国大名は、その支配地の経済発展に向けて、盛んに火薬を用いて主要な河川の中流部などにおける取水堰や用水路の建設などの農業土木事業に励み、水田を次々に拡張していった。

もちろん、周知のように、日本における台風や干ばつなどによる農作物への気象被害は、決して軽微なものではない。しかし、気象的・地形的に多様な特徴を有する小地域の集合体としての特徴的な国土をなす、いわば「ふところが深い」日本列島においては、その気象災害の発生が地域的にも時間的にも分散的なので、大小の地域で全体として協力して補い合い、「明日はわが身」のこととして、被害を互いにカバーしてゆくことが、今日まで行われてきたし、またそれが当然視もされてきたのである。こうした災害時における相互扶助の精神は、普段の水配分などの「日常的協同」の営みを、一つの重要な基礎にして形成されたものと理解することができよう。

こうして、江戸時代のほぼ全ての期間にわたった厳格な「鎖国」にもかかわらず、江戸末期・明治維新時の人口は3000万人を数えているが、この数値は、国土の人口扶養力としてみるならば、世界の人口に占める日本の人口の当時の割合が、現代におけるそれをやや上回る程の実績と認めることができる。

幕末から明治初期にかけて来日した多くの外国人が、こうした日本の実情に触れて、次のような、賞賛に満ちた感想を残している4)。

・「この火山の多い国土から、エデンの園を作り出し、他の世界との交わりを一切断ち切ったまま、独力の国内産業によって、3千万と推定される住民が、着々と物質的繁栄を増進させてきている。」(イギリス、外交官、オールコック)

・「人々は幸福で満足そう」(アメリカ、東インド艦隊提督、ぺリー)

・「誰もが、いかなる人々がそうありうるよりも、幸せでわずらいから解放されているように見えた」(イギリス、外交官、オズボーン)

・「日本人の挨拶は心底から生ずる礼儀であり(中略)、日本人の真の親切心に根ざすものである」(イギリス、日本学者、チェンバレン)

3.現代の農業用水

-「農作物への水」から「地域を潤す水」へ

(1)地域を潤す水

時代が下って、第二次大戦後の「土地改良」については、多くの読者にとっては周知のことであろうから、ここでは詳しく記さないが、とりわけ近年において「農業用水」の位置づけが、灌漑による「農作物への水」から「地域を潤す水」へと、用途・効用がしだいに拡張されて、理解されるようになったことについて論じておこう。

こうした農業用水の「地域を潤す水」への展開は、必ずしも単調なプロセスをたどったわけではなかった。

そもそも農業用水は、古くから農村の生活域において、炊事や洗濯、食器や農機具の洗い、養魚などの場、および水遊びをはじめとする子どもたちの成長の場になるとともに、農業用水が通過する都市部においても、いわば「地域用水」として景観などを形成する効果を兼ね備えるものとして、親しまれ、愛されていた。この場合、懸念される水質については、通過都市の人口密度が農業用水を汚染する程のレベルでない限り、農業用水路が有する自浄機能の範囲内で、おおむね良好な水準を維持することができたのである。

なお屎尿は、1960年代ころまでは都市部でも基本的に「汲み取り」方式で、周辺農村部における田畑の肥料として利用される形で処理されていた。農村部における屎尿も、自己農地の肥料としてほぼ完全に利用されたので、農業用水が屎尿によって汚染されることは、基本的には少なかった。

やがて、上述のような農業用水の「地域用水」としての多機能性が希薄となったのは、2つの要因があったと考えられる。

第一の要因は、1960年代から70年代にかけての地域社会の急速な都市化である。農村地域が混住化・都市化すると、農業用水路が「開水路」である限り、周囲からの汚染物質の流入を完全に締め切ることは難しく、維持管理に困難を来すようになった。このため、上水道の建設は農村部においても順次進められ、飲料水としての農業用水の用途は、次第に期待されなくなっていった。

第二の要因は、畑地灌漑事業が開始されて、より精密な水利用への要請が高まり、これがインパクトとなり、管水路(パイプライン)体系が開水路体系よりも広域集中管理システムを機能させやすいこともあって、「管水路化」を主な目的に含む農業水利事業が全国で展開されるようになったことである。農業用水の「管水路化」は、農業生産における水利用の効率向上には大いに貢献したが、他方で、農村景観から「水景」が消えてゆく契機にもなったのである。

しかしながら現代においては、地域の景観における自然的・文化的空間要素への住民の希求の高まりのなかで、水の姿が見える農業用水の存在が、改めて見直されつつある。農村集落や都市部を通過する「開水路」としての農業用水の存在は、灌漑用水としての効用を超えて、「心を潤す水」としての評価が高まっている。それは、水の物理的存在として作物を潤す「使用価値」と共に、水が流れる空間そのものを「目で見」「肌で感じる」という「文化的価値」とでもいえるものであろう。

こうした状況から、農業用水は「地域を潤す水」としての性格をいっそう強め、その管理についても、農家と非農家との協働を推進することが求められ、このために「多面的機能支払交付金」などの支援事業制度も、整えられるようになっているのである。

(2)子どもの身体と心を育てる「地域の水」

地域における「開水路」を流れる農業用水の価値を、子どもの成長の観点からも述べておこう5)。

動物の脳は、魚類から両生類、爬虫類、鳥類、そしてほ乳類へと進化の過程をたどったのだが、人間の脳は他のほ乳類に比べて大脳の部分がとくに大きくなり、脳全体の機能も高度で複雑になっている。その脳は、かなり「未熟」の状態で生まれ、 生後、速やかに成長してゆく。5歳児の脳の重量を大人と比べると、およそ80%までになる。このとき、同様の比較をするならば一般臓器では40%、生殖器では10%程度である。この乳幼児の「脳の急成長期」が、どのような環境のなかにあるかは、人間にとって極めて重要なことなのである。発達障害・感覚統合理論が専門で作業療法士でもある石井孝弘教授は、「子どもたちの脳は、脳自身が発達するために必要な刺激を取り込むために、脳が子どもたちを遊ばせていると考えることができる」6)と論じている。

このことは非常に重要で、とりわけ幼児期から少年期にかけて脳機能の豊かな発達に、周囲の環境、とりわけ自然との接触環境や家族・友人との豊かな接触環境に恵まれることが、求められるのである。

「地域の水辺」は、文字通りこうした自然・人間の接触環境であって、地域の子どもを健全に育てる、極めて大きな意味を持つ空間と位置づける必要があると考えられる。