1.大豆と健康

まず初めに、本稿での用語について説明をしておく。「ダイズ」と「大豆」は使い分けて、前者は植物を指し、後者は食品としてのダイズの種子を指す。また、大豆は食品であるが原料状態であって、これを加工して食べられる状態にした食べ物を「大豆加工食品」とする。

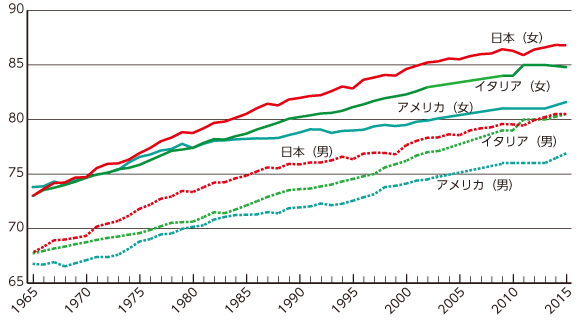

日本は世界に冠たる長寿国で、アメリカに比べて男性で3年以上、女性では5年以上も長生きである(図1)。日本では、大腸・乳・前立腺などのガンや心臓病による死亡率が、アメリカより明らかに低い。その背景には日本型食生活があると考えられ、日本で日常的に摂取される食品の機能性成分について、世界中で調査研究が活発に進められた(喜多村ら2010、家森ら2014)。

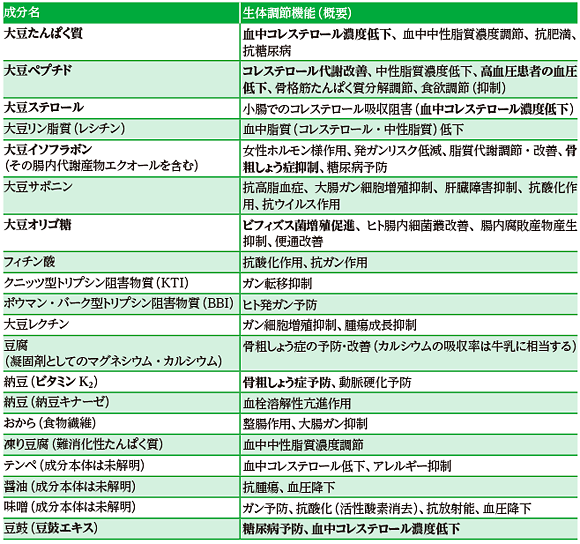

その結果、大豆と大豆加工食品の三次機能性(健康の維持増進をもたらす体調調節機能)が広く研究され、現在では、大豆成分としては大豆たんぱく質・大豆ペプチド・大豆ステロール・大豆イソフラボン・大豆オリゴ糖が、また大豆加工食品中の成分としては納豆のビタミンK2、豆鼓*の豆鼓エキスなどが特定保健用食品として厚生労働省から認可されていて、それらの成分と健康機能性(各種疾病予防改善効果)の因果関係が明らかとなっている。

大豆は「畑の肉」と呼ばれ、優良なたんぱく質を多量に含んでいるが、他にもさまざまな成分が含まれ、それぞれが、食品の物性や栄養、健康機能などに影響を与えている。大豆ならびに大豆加工食品の摂取によって、効果が期待される成分とそれらの生体調節機能の概要を表にまとめた(表1)。

成分が明らかになっている生体調節機能だけをみても、これほど多様な健康機能性を示す食材は大豆と大豆加工食品の他に例が無く、これらの日常的摂取が日本人の健康長寿に、少なからず貢献していることは疑いの余地がない。

大豆と大豆加工食品には、それらにしか含まれない成分も多く存在するが、他の素材にも広く含まれる成分(フィチン酸や食物繊維など)もある。また、生理活性との因果関係については広く知られているが、作用する成分の本体については未だに明らかではないものもある。たとえば、味噌である。

これは、平時の日常生活とは大きく異なる環境下のことであるが、長崎の被爆当時の浦上第一病院(現聖フランシスコ病院)に勤務していた秋月辰一郎医師は、著書『体質と食物』(クリエー出版)において、次のように述べている。「昭和20年8月9日の原子爆弾は長崎市内を大半灰燼にし、数万の人々を殺した。爆心地より1.8キロメートルの私の病院は、死の灰の中に廃墟として残った。私と私の病院の仲間は、焼け出された患者を治療しながら働きつづけた。私たちの病院は、長崎市内の味噌・醤油の倉庫にもなっていた。玄米と味噌は豊富であった。さらに、わかめもたくさん保存していたのである。その時私といっしょに、患者の救助、付近の人びとの治療に当たった従業員に、いわゆる原爆症が出なかった原因の一つは、『わかめの味噌汁』であったと、私は確信している。」

この本の英訳が出されたことがきっかけとなり、1986年4月26日にウクライナで起きたチェルノブイリ原子力発電所事故の際には、健康被害を案じる多くのヨーロッパ人が味噌汁を飲んだとされている。ただ、現在、味噌が放射線からの被害を軽減するという科学的実験データは多数報告があるが、その原因物質の同定には至っていない(渡辺敦光,2013)。

2.大豆加工食品の製造方法と品質

アフリカや中央アメリカなどの発展途上国では、主食として、コムギ・トウモロコシ・イモなどが広く利用されている。これらは全てデンプン主体の原料であり、粉にして、水を加え、こねてから、焼く・蒸す・煮るなどの簡単な加熱調理で、パンやスープなどの「食べ物」ができるのが大きな特徴である。

それに比べて、たんぱく質が豊富な大豆から作る豆腐・油揚げ・納豆・味噌・醤油・豆乳・湯葉などの大豆加工食品は、どれもみな、大豆たんぱく質を適切に加熱変性させなければならず、大豆を「食べ物」にするためには、長い経験やノウハウ、非常に高度な調理加工技術などが必要となる。また、大豆には脂質過酸化酵素リポキシゲナーゼが多量に存在し、生の大豆を粉にすると、大豆油が空気中の酸素と結合して、瞬く間に過酸化物に変化し、その後、青臭い匂い成分などに分解されるため、まずくて食べられないものになってしまう。

このように、発展途上国の主食(デンプン主体の食材)の調理方法をそのまま大豆に適用し、粉にして、水を加え、こねて、加熱して食べようとしても、全く「食べ物」にはならない。

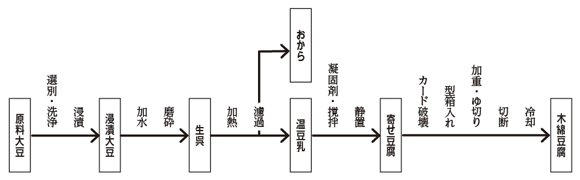

大豆加工食品がいかに手間のかかる食材であるのか、一般的な木綿豆腐の作り方(図2)を例に挙げて簡単に説明する。乾燥した大豆を一晩水に浸して吸水させた後、水を加え、ミキサーで粉砕する(豆腐屋さんは、これを「生呉」と呼ぶ)。生呉を沸騰するまで加熱し、そのまま数分間加熱を続け、豆乳とおからに分ける。まだ熱い豆乳に凝固剤(塩化マグネシウムなど)を加え、しっかりと凝固するまでしばらく待つ。この凝固物(豆腐カード)はとても柔らかく、箸でつまむことは難しい(これを、寄せ豆腐あるいはおぼろ豆腐と呼んで売っている)ので、布を敷いた型箱に移して重石を載せ、少し水気を取りながら固める。最後に、これを水にさらして冷却し、木綿豆腐の完成となる。この製法は、原料大豆を1日数トン処理する大手豆腐製造業でも、10kg程度処理する街の豆腐屋でも、原料ダイズを育種するために用いる研究用実験装置(数十グラムのダイズで評価)でも、基本的には同じである(D. E. Evansら, 1997)。

市販の豆腐には、1丁100円前後の量産品と250円前後する高級品とがあるが、価格(品質)の違いは基本的に原料大豆と凝固剤の質の違いであって、製法や用いる豆乳の濃さの違いではない。一般的には、10kgの原料大豆から木綿豆腐用豆乳がおよそ60L得られ、その豆乳から300gの木綿豆腐が160丁前後は製造できる。小売価格が1丁100円であれば1万6000円、250円なら4万円の売り上げである。

豆腐の硬さは、豆乳の濃度に依存する。同じ原料大豆と凝固剤を使っても、固形分濃度が10%程度と比較的濃度が低い豆乳を使って凝固させると、原料大豆や凝固剤の種類にかかわらず、非常に柔らかい豆腐カードが形成される。したがって、このような低濃度の豆乳を凝固させても、柔らかすぎて「絹ごし豆腐」にはならない。しかし、この柔らかいカードを一度壊し、一部の水分を除去しながら押し固めると、結果的に、絹ごし豆腐よりも固形分含量が高い「木綿豆腐」となる。一方、固形分濃度が12%程度の豆乳を用いて凝固させれば、初めから、しっかりとした豆腐カード(絹ごし豆腐)になる。

また、豆腐の味は、原料に用いる水と大豆と凝固剤の質に大きく依存する。原料に安価な輸入大豆を用いると、水っぽくコクの無い豆腐になりやすいが、風味豊かな大豆を用いれば、そういうことは起きにくい。凝固剤としてグルコノデルタラクトン(化学合成物質)や硫酸カルシウム(石膏)を用いた場合もまた、水っぽくコクの無い豆腐になりやすい。しかし、塩化マグネシウムだけを用いると、しっかりとした凝固物ができるため、同じ原料から製造される豆腐の量が少なくなる(歩留まりが低下する)が、その分、味が濃縮されたコクのある豆腐になりやすい。

このように、豆腐の味は、水と大豆と凝固剤の質が大きく影響するため、美味しい豆腐は、その裏付けがはっきりしている。安価な低品質の原料を用いて、美味しい豆腐を作ることは至難の業である。

いずれにしろ、プロの調理人ではない普通の主婦でどれだけの方が、美味しい豆腐を家庭で作れるだろうか。しかも、この長い工程のどれか一つでも手抜きをすると「食べ物」(美味しい豆腐)にはならない。他の大豆加工食品も同様にかなりの手間がかかるため、これらを家庭で作るのは、そう簡単ではない。ましてや、水や燃料や手間ひまをできるだけ節約したい発展途上国の人々にとっては、大豆(食品素材)を「食べ物」にするのは容易ではないはずである。「大豆は栄養価が高くて、健康に良い」と伝えられても、大豆が日常の食生活の食材として受け入れられるとは到底考えられない。

3.ダイズ栽培化の歴史

ダイズは、これまでは、弥生時代前期(紀元前300年頃:異論もある)以降、稲作と共に大陸から日本列島に伝播した栽培植物であるとされてきた。しかし、本号の『ダイズが歩んだ道』で詳細に言及されているように、日本でのダイズの栽培化はそれよりもずっと前、縄文時代中期(紀元前3000年頃)の可能性があると指摘されている。

山梨県教育委員会の中山誠二氏(2015)よると、縄文土器には、その制作過程で意図的に多数のマメの種子が練り込まれた形跡があるとのこと。もちろん、そのマメは土器を作る際の加熱で炭化し消滅してしまうが、土器には、埋め込まれたマメに起因する空間が多数残ることになる。レプリカ法と呼ばれる手法を用い、この空間にシリコン樹脂を詰めて固め、その形状や大きさを観察すると、種子の形態分類学的知見から、そのマメはダイズの祖先種ツルマメであることが特定されるとのこと。さらに、縄文土器の年代が新しくなるにつれて、種子は大きくなり、栽培ダイズに近づいてくるそうである。この研究はまだ始まったばかりで、今後、より広範囲のサンプルでの検証が必要とのことだが、この研究成果は、野生のダイズが弥生時代よりも前に縄文人の手で栽培化されたと考えられる有力な物的証拠となり得る。

野生ダイズの選抜=ダイズの栽培化=大豆加工食品原料としての利用、と推定されることから、大豆加工食品の発達の歴史は、これまでの説(弥生時代前期)よりも、非常に古い可能性が高いと考えられ、これは、日本・韓国・中国などの東南アジア諸国で広くみられるコメの食文化と重ね合わせてみることができる。

4.大豆と和食

日本人は古来より自然を大切にし、自然と共に暮らしてきた民族である。南北に長い列島に海・山・里など多様な自然が広がることから、古来より各地域に根ざした多様で新鮮な食材が、四季折々の地域の行事で利用されてきた。和食は、それらの素材の持ち味をうまく生かす調理技術や調理道具などと共に発達した、日本特有の世界に誇る文化で、2014年12月4日、「和食;日本人の伝統的な食文化」はユネスコ無形文化遺産に登録された。

厚生労働省は、健康増進法(第30条の2)に基づき、日本人の食事摂取基準を定期的に見直し、定めているが、2015年版食事摂取基準の概要(厚生労働省,2015)では、総摂取エネルギーに対するたんぱく質(P)と脂質(F)と炭水化物(C)の割合(PFCバランス)は、P:13−20%、F:20−30%、C:50−65%が望ましいとしている。そこで、日本食品成分表7訂(2016)の数値を元に、大豆(全粒国産黄大豆乾物)そのもののPFCバランスを計算すると、P:31%、F:41%、C:27%と、理想値とは大きく外れていることが分かる。木綿豆腐も同様にP:33%、F:47%、C:20%と算出され、バランスが悪い。

農林水産省の食料需給表からみた日本人の食生活は、コメを主食にして副食に魚介・豆・野菜・肉などを、バランス良く摂っていると推定され(熊倉功夫, 2012)、1960年代までは炭水化物が多く脂質が少なかったが、70年代には理想値に近づき、2015年の日本人のPFCバランスも、P:12.9%、F:29.5%、C:57.6%(2015年概算値)で、長期間に渡り、ほぼ理想値を維持していると報告されている(農林水産省, 2016)。

つまり、一つひとつの食材をみると決してバランスが良い訳ではない食品群が、互いの足りない部分を補い合うことで、全体として非常にバランスが良い状態になったものが和食であるといえよう。

ただし、これは全て日本全体の「食料需給」から計算された数値であり、実際の消費カロリーに基づいた値とは大きく異なる可能性がある。日本人1人当たりの食肉や大豆の消費量の推移、あるいはPFCバランスを、年齢別・性別・地域別などで、詳細に調べなければならないが、最近の若年世代の痛風・高血圧・高脂血症の増加傾向が懸念されていることから、こうした世代では和食文化が崩壊し、脂質過剰となっている可能性が高い。和食そのものは、PFCバランスも良く健康的な食べ物であると考えられるため、和食文化の保護と継承が求められる。

このような背景のなかで、日本では年間におよそ80万トンの大豆(すなわち、国民1人1日当たり平均17g程度)が、先に列挙した多様な食品に加工され、食事に供されている。これらはいずれも和食を代表する大豆加工食品で、大豆は和食に欠かせない食材である。日本人は、高度な調理加工技術を必要とする大豆加工食品を和食文化として継承してきた長い経緯があるが、これらの大豆加工食品は、今ではほとんど家庭で製造されることはなく、町の専門店(豆腐屋・納豆屋など)やスーパーやコンビニで購入し、それを食べているのが現状である。

和食は世界的に広く「健康食」と考えられ、アメリカでの和食ブームはすでに広く定着したが、最近ではブラジル、さらに南アフリカやヨーロッパでも、和食料理店が広がりをみせている。和食とは切り離せない大豆加工食品も、広く受け容れられるようになってきた感はあるが、これはあくまで、調理加工された大豆加工食品が、和食の一部として食べられているということを忘れてはならない。前述のように、大豆を調理加工して「食べ物」にするのは、日本であっても、一般家庭では至難の業である。

5.世界における大豆加工食品の位置付け

今年は国連の「国際マメ年」ということであるが、英語では「International Year of Pulses」である。Pulses はヒヨコマメ・インゲンマメ・ササゲなど、デンプンを主体とするマメ類のことで、ダイズやラッカセイなどはPulsesではなく、Oilseedsに分類されるのが一般的である。しかし、ダイズも広い意味では「マメ」であるので、最後に、世界における大豆加工食品の今後について見解を述べる。

先進諸国では、日本人の健康長寿と大豆の健康機能性成分の関係に着目して、大豆加工食品の消費拡大を期待する声が聞かれる。また、昔から、発展途上国のたんぱく質源として大豆(畑の肉)を利用できないかという国際的な動きがあるのも事実である。前者は大いに期待されるが、はたして後者は、そう簡単にいくだろうか。

前述したように、大豆と大豆加工食品の日常的摂取が、日本人の健康長寿に少なからず貢献していることや栄養バランスの良い食事の一要因となっていることは納得できるが、それは、和食という日本の素晴らしい伝統的食文化に立脚しているからではないだろうか。和食文化を抜きに、大豆だけあるいは大豆加工食品だけを世界に広めるのは、至難のことであろう。

私は、大豆や大豆加工食品だけに着目するのではなく、これらを「和食文化の重要な食材」と位置付け、「和食の普及が大豆と大豆加工食品の需要を押し上げ、その結果として、発展途上国の栄養不足や偏りを改善し、世界の人々の健康長寿につながる」という戦略を、立てるべきではないかと考えている。