1.世界のダイズ貿易の構造変化

ダイズは、日本人の食生活にとって欠かせないものだ。味噌・醤油などの調味料はもとより、納豆・煮豆・枝豆・豆乳・おから・湯葉・きな粉など、さまざまな形でダイズを消費している。しかし、世界的にみて、日本を含む東アジアおよび東南アジア以外では、食用としてダイズはほとんど使われていなくて、ほぼ全量がダイズ油を搾油するための油糧用である。また、搾油した粕であるダイズミールはたんぱく質を含み、重要な家畜用飼料として消費されている。

農林水産省によれば、2013年度のダイズの国内需要量は約301万トンで、国内ダイズ生産量は約20万トンなので、自給率はわずか7%ということになる。ただし、これは食用・油糧用合計に対する比率であり、国産ダイズはほぼ全量が食用に使われているので、食用の需要約94万トンに限れば自給率は21%になる。いずれにしても、ダイズに関して、日本が大部分を輸入に依存していることに変わりはない。

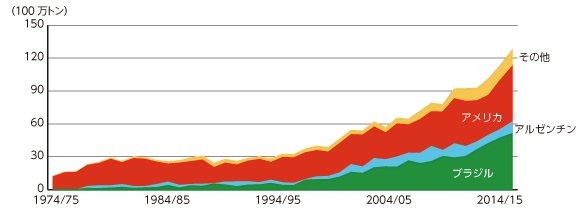

日本が安定的にダイズを輸入するという意味で注目したいのは、21世紀に入って世界のダイズ貿易が大きく変化しているという事実である。この点を、過去40年という少し長い期間をとって概観してみたい。アメリカ農務省(USDA)の統計によれば、直近の2014/15年度のダイズ輸出量の順位をみると、ブラジル・アメリカ・アルゼンチンの順で、この上位3か国で全輸出量の88%を占めている。以下、4位にパラグアイ、5位にカナダと南北アメリカ大陸の国が続いている。合計すると、世界の全輸出量のうち、北アメリカが43%、南アメリカが54%で南北アメリカ合計が97%と、ほとんどすべてのダイズが同地域から輸出されている。コムギ・トウモロコシ・コメなど、他の主要穀物をみても、これほど輸出国の地域が偏っているものはない。

しかし、この状況は比較的最近になって、生じたものである。図1からわかるように、40年前の1974/75年度には南アメリカからの輸出はなく、アメリカが全体の95%を占めるという独占的な地位にあった。ところがブラジルとアルゼンチンからの輸出が徐々に増えていき、2003/04年度には両国の輸出量合計が2716万トンに及び、2413万トンのアメリカを初めて上回った。ブラジルの輸出量は2012/13年度に4190万トンに達し、3613万トンのアメリカを単独で上回り、以後首位の座にある。ちなみに、生産量そのものは、依然としてアメリカがブラジルを上回っているが、国内搾油量がブラジルより多いため、輸出量では劣っている。このように、21世紀に入ってから、供給面ではアメリカの一極集中から、ブラジルとアルゼンチンを中心とした南アメリカが並立するという二極構造に変化している。

次に、需要面、すなわちダイズの主要輸入国をみてみよう。現在、世界最大のダイズ輸入国である中国は、1990年代半ばまでは、一部例外年があるが、おおむね輸入よりも輸出が多い純輸出国であった。ところが、1990年代後半から輸入量が急増し、輸入量が輸出量を上回る恒常的な純輸入国へと転換した。この背景には、2001年12月にWTOに加盟する以前の1995年に前倒しでダイズの輸入関税を引き下げたことや、トウモロコシやコムギの生産を優先してダイズの自給を放棄したことがある。WTO加盟以降、中国のダイズ輸入は加速し、輸入量の世界に占める割合は、1998/99年度までは10%未満だったものが、2008/09年度には50%を超え、2014/15年度には63%を占めるまでに至った。

実は、2014/15年度の中国の生産量は1215万トンで世界第4位の生産量があるものの、国内搾油需要が7450万トンと莫大な量であるため、結果として世界最大の輸入国となっている。このように、需要面では21世紀に入って中国への一極集中が進むという変化が起きている。以上のように、需要・供給の両面でダイズの国際貿易が大きく変化していることを、認識しておくことが重要である。

ダイズ輸入国である日本にとって、近年、急激にダイズの生産と輸出を伸ばしているブラジルは、安定供給のために非常に重要な国になっている。また、後に触れるように、日本とブラジルの間にはダイズ生産に関して特別な関係がある。以下では、ブラジルに焦点を絞って、ダイズ生産の拡大過程をみていくことにする。

2.ブラジルにおけるダイズ生産の拡大

図1でも示したように、現在、ブラジルはアメリカを抜いて世界最大のダイズ輸出国になっている。21世紀になってからでも、輸出量は2001年の1568万トンから2015年の5432万トンへ3.5倍に増加している。同時期に中国への輸出量は319万トンから4093万トンへ、12.8倍に急拡大した。その結果、ブラジルのダイズ輸出量に占める中国の割合は20%から75%へ急上昇し、中国への依存度が高まっている。

また、ブラジルは輸出量だけでなく、生産量も急激に拡大し、アメリカに次ぐ第2の生産国になった。ただし、アメリカとブラジルでは同じく生産量が増加したといっても、両国の間では要因が大きく異なる。以下、要因分解分析の結果による両国の違いを分析したい。

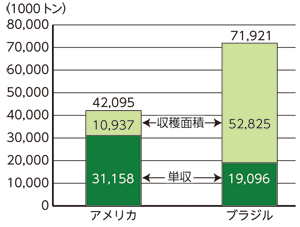

まず、生産量は定義上、単収と収穫面積の掛け算で決まる。そこで、1984/85年度と2014/15年度の2時点を比較して30年間のダイズ生産量の増分が、この2つの要因にどのように配分できるかを計算し、アメリカとブラジルで比較したのが図2である。図2の縦軸は、30年間の生産量の増分を表している。アメリカの場合は生産量の増分(4209.5万トン)のうち、単収の貢献によるとみなされるものが3115.8万トンで、寄与度が74.0%になり、残りの26.0%が収穫面積の拡大が貢献したと解釈できる。これに対して、ブラジルの場合は生産量の増分(7192.1万トン)のうち、単収によるものは1909.6万トンの26.6%にすぎず、収穫面積の寄与度が73.4%と大きくなっていて、アメリカの場合とまったく対照的な結果になっている。

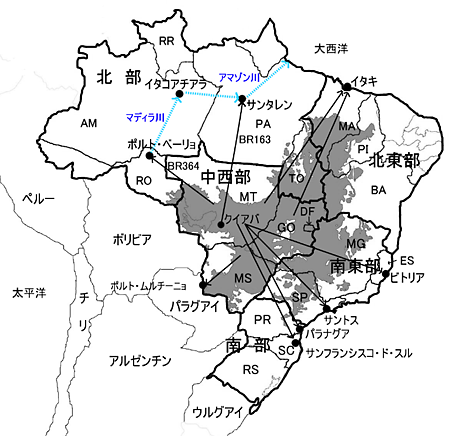

では、ブラジルの収穫面積の拡大はどこで起こったのであろうか。図2と同じ期間に、ブラジルでは収穫面積が全国で1007万haから3209万haへと2202万ha増加した。地域別にみると、内陸部で比較的遅く農業開発がなされた中西部の増加分が1178万haで、もっとも大きく53.5%を占めている。これに、南部の484万ha(22.0%)、北東部の277万ha(12.6%)、北部144万ha(6.5%)、南東部119万ha(5.4%)という順で続いている。

これらの地域のうち、中西部・北東部・北部でダイズが作付されているのは、主としてセラード(cerrado)においてである。セラード(図3のグレーで示されている部分)はブラジルにある植生の一つで、総面積は約2億haもある。英語ではサバンナと訳されており、ねじ曲がった木が生えていて、独特の景観をなしている。酸性土壌であるため、かつては不毛の地とみなされ、農業生産にはまったく利用されていなかった。実際、「セラード」はポルトガル語で「閉ざされた」という意味である。

注1)灰色の部分がセラード

2)MTなどはブラジルで使用されている各州の公式な略称

しかし、土壌改良さえすれば、極めて農業に適していることが明らかになり、ブラジル政府の農業研究開発機関である農牧研究公社(EMBRAPA)による亜熱帯用品種の開発と相まって1970年代以降、急速に農地開発が進み、現在ではブラジルのダイズの約6割がセラードで生産されている。さらにセラード内だけで最低5469万haの新規の農地開発が可能という推計(WWF-Brasil)もあり、さらなる農地拡大が可能というのがブラジルの強みである。

現在、セラードのダイズ栽培は雨量に恵まれているため、天水によるものが中心であるが、一部にはアメリカ式のセンター・ピボットによる灌漑が導入されるなど、大規模な機械化農業が展開されるようになった。また、ダイズの裏作としてトウモロコシの作付けが増加しているほか、牧草との輪作体系の研究も進んでいる。加えて、土壌侵食を防ぐための不耕起栽培が急速に進んでいる。

セラードではダイズのほか、トウモロコシ・綿花・コーヒー・サトウキビの生産も拡大し、ブラジル最大の農業地帯へと変貌している。他方、農業生産の中心が内陸に移動したため、図3のように、輸出港への距離が遠くなり、国内輸送費が高くなるという問題も起きている。

セラードのダイズ産地から南部の港までは、遠い所で2000km以上離れている場合も珍しくない。産地から港までの輸送手段のほとんどは、舗装状態が悪い道路上を走るトラック輸送である。一般に、単位当たりの輸送コストはトラック輸送が河川輸送の約9倍といわれているほど、非常に輸送コストが高く、いわゆる「ブラジルコスト」の一つとなっている。ブラジルの競争相手であるアメリカの場合は、中西部のコーンベルトで生産されたダイズはバージ(はしけ)で、ミシシッピ川を利用してメキシコ湾に搬出されるので、運送コストがブラジルよりもかなり低くなる。農場段階では生産費がアメリカよりかなり低いものの、国内運賃が割高なため、輸出競争力がかなり減殺されている。以前から、国内輸送インフラの整備が課題といわれながらも、なかなか整備が進んでいないのが現状である。

3.セラード開発と日本のODA

このように、今やブラジル農業の中心となったセラードだが、この地域が開発されるきっかけとなったのは、日本の政府開発援助(ODA)である。さらに、そのきっかけとなった出来事は1972年に遡る。72年3月から73年3月にかけての約1年間、ペルー沿岸の海面水温が高温のまま持続する、当時としては20世紀最大のエルニーニョが発生した。この影響で、カタクチイワシの一種であるアンチョビの漁獲量が激減した。当時、アンチョビの魚粉は主としてヨーロッパに家畜飼料として輸出されていた。アンチョビの不漁により飼料の輸入が途絶えたヨーロッパの畜産農家はダイズミールをアメリカから輸入することで代替したため、アメリカからヨーロッパへのダイズ輸出量が急増した。このため、シカゴのダイズ先物相場が急騰し、前年比4倍の1ブッシェル10ドル台になった。この対策として、当時のニクソン政権は6月27日にダイズの輸出禁止措置を発表した。

1972年当時の日本のダイズ自給率は3%で、しかもその輸入量の92%をアメリカに依存していたため、豆腐の価格が上昇して、消費者がスーパーに押し寄せるなどの騒ぎになった。しかし、73年産のダイズが豊作になることが確実になり、アメリカ政府は9月8日にダイズ輸出禁止措置を解除した。結果的に、この規制は約70日という短期間で終了したのであったが、我が国が食料安全保障上、ダイズ輸入先の多様化を考えるきっかけになった。そこで注目されたのが、ブラジルのセラードである*。

翌74年9月、当時の田中角栄首相がブラジルを訪問して、ガイゼル大統領と両国でのセラード農業開発について合意し、79年から日本・ブラジル共同のナショナル・プロジェクト「日伯セラード農業開発協力事業(プロデセール事業)」が開始された。この事業は2001年に終了するまで20年以上にわたり、3期の事業を通じて700戸以上の農家が入植し、34.5万haの農地が開発された。現在の農地面積に比べると一見わずかな面積に思えるが、この事業の成功によって、セラードでダイズ生産が可能であることがわかると、ブラジル全土からセラードに入植してダイズを生産する農家が集まり、現在のような大産地になったわけであり、開発を誘発した効果は非常に大きかったといえる。

実際、1980年にブラジルで最初に実用化された熱帯用のダイズの品種には、EMBRAPAにより、田中首相に依頼されて、経済界からのこの事業への出資に尽力した経団連の土光敏夫会長(当時)の名を取り、「Doko」という名前が付けられたほどである。結果的に、アメリカの輸出禁止措置が、アメリカを超えるダイズ生産地をブラジルに生み出したというのは歴史の皮肉である。

プロデセール事業では、日本・ブラジル双方に、献身的な働きをした方がいたのだが、このような歴史的な事業が日本ではほとんど忘れ去られようとしている。しかし、かつて日本が世界の食料の需給関係を変えるような国際協力の事業を実施したということは忘れてはならないし、問題点も含めて振り返る価値があると考える。

4.バイオ燃料としてのダイズ

最後に、近年注目される動きとして、ダイズのバイオ燃料としての利用について触れておきたい。ダイズ油には、食用以外にバイオディーゼル(BDF)原料としての用途がある。BDF推進の基本となる法令は2005年1月13日付法律11,097号である。この法律には、温室効果ガス削減以上に、BDFの原料となる油糧作物を北部・北東部の小規模農家から調達することにより、経済的支援をする社会政策的意味合いがあった。そのため、小規模農家から原料を調達し、技術支援をした企業には「社会燃料スタンプ」を発行し、税制の優遇措置を施すことにした。

ところが、軽油へのBDF混合割合が08年から義務化され、当初の2%から14年11月以降の7%まで段階的に引き上げられたため、BDF生産量が08年の117万m3から15年の393万m3へと急増し、当初想定されていた小規模農家が生産するヤシ類やヒマでは、需要に見合った生産量を確保することが困難になった。

結局、主用な原料となったのはダイズ油であった。2015年のBDF生産の原料別内訳では、ダイズ油が78%を占めていて、当初の政府の意図とは異なった構図になっている。ブラジル植物油協会の見通しによれば、16年のBDF原料用のダイズ油は260万トン(ダイズ換算1410万トン)で、すでに国内ダイズ需要量の35.3%に達している。そのため、今後はダイズ(粒)の輸出や食用油との競合が、問題となる可能性がある。