�P�D�͂��߂�

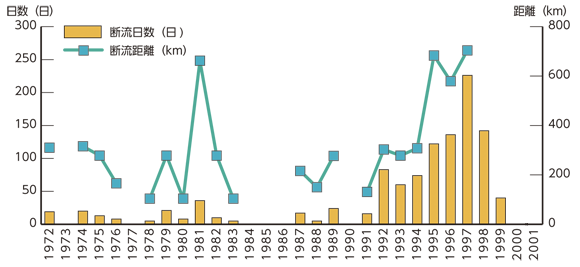

�@�{�����M�ɓ�����A���͒f���̌�����͂����݂��w�i���q�ׂ�B�����n�̑�͐�ł��鉩�͂�1997�N�ɂP�N�Ԃ̂Q/�R�ɂ��Ȃ�277���Ԃ��A�͌��ւ̗��o���~�܂����Ƃ����j���[�X���A������IGBP/BAHC���̓����̍��ۈψ��ł����������Ȋw�@�n���Ȋw�������������������ɘA����������Ƃ���A���łɒ����ł́A���������̂��߂ɑ����������J�n����Ă��邱�Ƃ����B����A���́A�ߋ��ɔėp���o���f���̊J�����ς܂��Ă����P�j�B�܂��A���É���w�̑�w�@���ł����n�ג����Q�j���Z���y�듀�����܂ޔM���x����荞��ŁA���V�x���A�̑�͐�A���i���ΏۂɊJ���ɐ������Ă����̂ŁA�����̒m�����W�邱�Ƃɂ��u���͒f���v�̌����̉�͂��\�ł͂Ȃ����ƍl�����B

�@�������A�͐여�ʂ̊ϑ������m�ɍs���Ă���Ƃ����m�F���K�v�ł������B�K���A21���ICOE�i��z�����������_�j�v���O�����̌�����⏕�������āA���͌����ǂɂ͖{���̌������ȊO�ɂ��A�������̎��̌�����������ɂ��݂Ȃ����͂�����r���w�̊w�F�A�n糏ЗT���̒m���E�o���Ƌ��͂�����ꂽ���Ƃɉ����āA���������擾�������͗���̐����E�C�ۃf�[�^���������̔ǂ����p�ł��A���̊ϑ����x���\�z�O�ɍ������Ƃ����n�����Ŋm�F�ł����B

�@�����̐��ʂ́w���͒f���x�R�j�Ƃ��ďo�ł����B����A���M���˗����ꂽ���͂̏Љ�͒Z���ł����āA�������̍l�������Ƃ��q�ׂ�ɂ́A���܂�ɒZ�����߂ɁA���Ȃǂ̐����p�ɏd�_��u���v���̂ŁA�ڍׂ�m�肽�����͏�L�̏��Ђ����ǂ݊肢�����B

�Q�D���͂̊T��

�@���͂́A������ɁA���\���N�ȏ�ɂ킽���ĕ�������Ă����ח��̓y�낪���\�`���S���̌����ɑ͐ς��鉩�y�������L�����Ă���B���̉��y���^���̂��тɉ����ɉ^��A���͍͂ʼn����ł͓V���ƂȂ�A���x����h��j�č^���×����J��Ԃ��Ă͂��̗��H��ς��A�ؖk�������`�����Ă����B���Ɠy���̔�����ō��D���o�����炷�w�͂͂Ȃ���Ă��邯��ǂ��A�ԉ�����艺���ł̉͏��̏㏸�X���͂��܂Ȃ������Ă���B

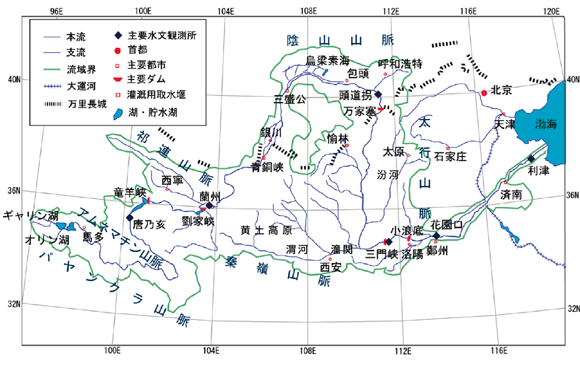

�@���͂͗���ʐ�75��km�Q�A�嗬�̑�����5400km�ŁA�����ł͒��]�ɂ����̑�͐�ł���B�̂���^���×��̐₦�Ȃ��\���ŁA�l�X���痳�Ƌ�����Ă����B���ƌ`�e�����A������̗��R�͂��̗��H�̌`�ԂŁA�}�P����ǂݎ���悤�ɁA������ł���`�x�b�g�����������B�Ɏ���܂łɐ�͑傫���֍s����B����ɗ��B���牺���A�M���Ɏ���܂łɂ�������������k���ɐU��A���͗���̈�劣���n��ł����J������������߂��āA�������S��������ɓ���Ɠ����ɓ��Ɍ�����ς��A�Ęa�_���̓쐼���Ŗ{���͓�ɗ��H���Ȃ��A蝐��Ȃ��R���Ȃ̋��E�ň꒼���ɉ��y�������A�}���ƂȂ����M�ւ܂ʼn���B�������������痬�ꉺ���x���A�͉��ƍ�������B�����āA�O�����_���̂��鋷��ʉ߂��āA�ؖk�����ɓ���B

�@���͂͒ʏ�A�㗬���A�������A�������ɋ敪���ċc�_����邱�Ƃ������B�㗬���͌�����ł���`�x�b�g�����̕W��4000�`5000������A���͂̓������S�����[�ł������������ʊϑ��n�_�܂ł������B�������́A������蝐��ȂƎR���Ȃ�����A1000�`2000���̉��y������n���J�����Z�H����n�тŁA����������O�勬���o�ĉؖk�����̉ԉ����܂ł������B��������͓V���ƂȂ��ĉؖk�����𗬂���݊C�ɒB����B���̒n�悪�������ƌĂ��B���̉ؖk�������́A���͂����^�����Ă����y���ɂ���Ăł�������n�Ƃ�����B���݂̉��͉����̗��H�͂킸��160�N���O�A1855�N�̐��̎���ɒ�߂�ꂽ�͓��ł���B����ȑO�ɂ́A�k�͓V�Â���݊C�ցA���邢�͓���̉��ɍ������āA���ځA���C�ɏo�Ă�������������B

�@���͂ł́A�ԉ����̂�����A�A�B�ɂ��鉩�͐����ψ���̐����ǂɂ����āA����̐����E�C�ۊϑ����̏W�����̊�ɉ͐�Ǘ����Ȃ���Ă���B�Â���1950�N������A�V�����ϑ��n�_�ł�1960�N����A�M���ł���͐여�ʂ̋L�^�����J����Ă��邪�A�{��͂ł́A���̂Ȃ�����}�P�ɋ�`�i���j�Ŏ������U�_�̗��ʊϑ��n�_�i��v�����ϑ����j��I�сA�u���͒f���v�̌����𖾂̂��߂ɁA��Ԃ��Ƃɉߋ�40�`50�N�Ԃɂǂ̂悤�ȕω����N�������̂��ׂ邱�Ƃɂ����B�f�����A�ǂ��ŁA�Ȃ��N�������̂���m�肽������ł���B���̂U�_�Ƃ́A�㗬���ł����T���A���B�A�������A�������ł͎O�勬�A�ԉ����A�������ł������ł���B

�@�y�n�핢�Ɋւ��Ă�MODIS�Ƃ����V�����q���Ɗe�Ȃŏo�ł���Ă��铝�v�l�ɂ���āA���߂Ĉܓx�ƌo�x�ɂ���0.1�x�i���̒l�͒��ܓx�ɂ��鉩�͗���ł͖�10km�~10km�ɑ����j�O���b�h�̎��̂ɍ������y�n���p�}������ꂽ�B�����A�{�}��2000�N�O��̓y�n���p�}�ł���A1950�N�Ȍ�̒����̋}���Ȍo�ϐ�����y�n���p�ω����A�ǂ̂悤�ɐi��ł������̌o�߂��킩��Ȃ��̂ŁA�ߋ���NOAA/AVHRR��LANDSAT�q���Ȃǂ����p���āA����������\�N�Ԃ̓y�n���p�ω����Č������S��T)�B

�R�D���͂̐����p�̊T��

�@���͂̔N���ʂ́A�l�דI�Ȏ搅���Ȃ����580�����A���Y�y���ʂ�16�����ƌ��ς����Ă���B���̂Ȃ��ŁA���ɗ��p����Ă��鐅�ʂ�1997�N���x���Ŗ�310�����i�͐여�ʂ�53���j�B�哯�������A���A�V���Ƃ�������s�s�ւ̑����ʂ͍��킹�Ė�100������B�����͎R���Ȃ̏ȓs����������ɑ����A�����ւ̑����ʂ͂����ꉩ�͂ɖ߂邱�ƂɂȂ邪�A�ق��͂��ׂĉ��͗���ɂ͖߂�Ȃ��B�H�Ɨp���Ȃǂ͑S�̓I�ȏW�v������A���ɐ��l�Ƃ��ċ������Ă��Ă��A�s�s�p���Ƃ̋敪������B

�@���ǁA������ʂƂ��Ċ��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͟��p���Ɨ���O�ւ̓s�s�p���ł��낤�B���͔��d�͗����Ƃ��Ẳ��l�͍������A����͐��z�Ƃ��Ă͒x�����邢�͑��i���ʂƂ��č�p���邾���ł���A������ʂƂ͂��܂�W�͂Ȃ��B�����r�̐��ʏ������d�v�Ƃ������������邩������Ȃ����A�R�Ԓn�тő��z�����Ղ��鎞�ԑт������ꍇ���قƂ�ǂŁA�ʏ�͐����x�ɉe������x�����͒Ⴂ�ƍl������B

�@������́A���Ƃ��Η��B�s����s�ȂǂŎg�p�����s�s�p���ʂ������ł��Ȃ����A�s�s�p���͌��ʂƂ��Ď��R��Ԃ̓y�n�����ʂƔ�ׂđ傫�ȍ��ق͂Ȃ��ł��낤����A������͖{���֖߂��Ă���B���ӂ��ׂ��͗ʂƂ��Ă̖������A�܂��܂��Ⴂ�����������ɂ���āA��������������������d�v�Ȉ���ł���_�����ł��낤�B

�@�{�e�ł́A��ɏq�ׂ�53���̉͐쐅�𗘗p����Ƃ�����K�͟��_�n�̎��ԂƂ��̌o�N�ω��ɂ��ċL�q����B�����A���K�͟��_�n���܂߂�ƁA���܂Ȃ����̟͂��_�n���g�p���鐅�ʂ͂V�`�W�����x�ɒB����ƍl�����Ă���B

�S�D���͂ɂ������j

�@���͂ł͐`��������������ȑO���A��s���z�̖k�ɁA�A���i�̐����Z�p�ҁj�����݂����Ƃ������H�u�A�����v���͉̖͂k�ɂ����߉����� �����Ɍq�����Ă��āA�_�Ɛ��Y�̈��艻�ɑ傫���v�����Ă����B�����A���݂͐V������H���͉̖͂k���ɒ��菄�炳��Ă���̂ŁA�ǂꂪ�A�����ł��邩�����o�����Ƃ͊ȒP�ł͂Ȃ��B���܂Ȃ��c���Ă��āA�Z�p�҂Ƃ��Ă̓A���̎d���Ɩ��炩�ɂ���Ă���̂́A�l���Ȃ����s�̍x�O�𗬂�钷�]�̎x���A���]�ɍ\�z���ꂽ�\���̕����Ɠy���r�y��ڎw�����s�]������̟��搅�@�ł���B�܂��A�J�ĉ����������ł́A���łɓ��̎���ɟ�H�����݂���Ă���B�K�͂���Ȃ���A���Ƃ�����{�Z�p�͑��n����݂Ă��A�����̖u���ƂƂ��Ɏn�܂��Ă��āA����ɂ��ʂ���Z�p�ł���B

�@�J�ĉ�����̟��n��ł���33��ha���������A���̖k�ɂ���̂��O�����̓���H����搅������͓����Ƃ���57.6��ha�̑����ł���B����͟��n�̖ʐςł����āA���ۂ̔_�n�ʐς͂�����͂邩�ɑ傫���B

�@���̟��n�̋K�͂������ɑ傫�����́A���{�̒��挧�̖ʐς�35��ha�ł���A����2004�N���v�ł͂��̍k�n�ʐς�3.6��ha�ł��邱�Ƃ��݂Ă��킩��B���ꂾ���̍L��Ȓn��ł��邩��A���n��̂Ȃ��ɂ͒���H����܂܂�Ă���B

�@��^���ł͎勋���H�Ƃ�����������ו������ꂽ�x�����H���o�āA�Ăш�̔r���H�ɖ߂�v�ɂȂ��Ă���B�������A�J�ĉ�����ł͋��͎�{�ł���A�l���̖��W��������H��Ŏ搅���ꂽ�͐쐅�����p����邽�߂ɁA�_�n�Ŏg�����c��̐������ł͂Ȃ��A���l�ȗp�r�Ɏg��ꂽ�p�����ŏI�I�Ɏ�r���H�ɖ߂邱�ƂɂȂ�B�K�͂̑傫���݂̂Ȃ炸�A�S�̂̊Ǘ��̎�̂����̐��Ǘ�������Ƃ���Z�p�҂Ɏ��ۓI�ɂ͈ς˂���B�܂��A���͂̉������A��^�͂ƌ�������n�_�̖k���ɁA�ʎR���Ƃ���31��ha�̑���n����������Ă���B

�@�����Ɖ͓��̗����́A���ʐς̖�Q�{�ɂ��Ȃ�����ʐς�L���Ă���B���̗��R�́A�����x���������߂ɕ\�w�ɏW�ς��鉖�ނ̏����ɁA��������v���A�_�n�S��̔�����������t���ł��Ȃ����Ƃɂ���B�������A�ʎR���ł͗��ʐς͂قڍ��v���Ă���B

�@�������ł͉��͂���62�����̎搅�����āA35������߂����A���ގ��x�����̐��l�ł��邩��A�߂����͉��ނ̐o���Ɏg��ꂽ�p���ł���Ɖ��߂ł���B���ʂƂ��Ă͍�����27���������_�n�ŏ��������l�ł���B����ł́A���̉������ɂ���͓���50�����̎搅�ɑ��āA�T�����̔r�o�ł��邩��A������45���������ŏ����������ʂł���B

�@

�@���Ȃ��Ƃ��A�����Ɖ͓�����т��̑��A���͏㗬�̖��[���ŏ����������ʂ͕ʓr�A��ԗ���̐����x�����͂��\�ł���B������̈ʎR���͓V���ŁA�n�\���ƒn�����̑o�������Ɏg���Ă��āA���֖͂߂�r���H�͂Ȃ��B���n�ł̏����ʂ͏㗬��̓�̟��̖ʐςɔ�ׂ�Ώ��Ȃ��A�킸��15.4�����ł���B���͂̉͏��ʂ��ʎR���n������������A���̐��l�͂قƂ�ǂ������U�Ɏg���A�c��ʂ�����Ƃ��Ă��n�����Ƃ��ğ݊C�̕��Ɍ������Ă���ł��낤�B�Ȃ��A�ʎR���ʐς͐������ʐςɂقړ������A�������ʂ͐�����27�����ɔ�ׂāA15.4�����Ɣ������x�ł��邩��A���̐��l�����ł��������ɏꏊ���Ƃ̑��Ⴊ���邱�Ƃ��킩��B

�@�����̊e���ʐς�10�N���Ƃ̕ω��͒������ł�Li Huian �U)�ɂ���Đ�������Ă��āA�����[���X�����ǂݎ���B�܂��A�㗬���̟��ʐς͂��ł�1950�N��ɑ������������Ƃ��킩��B�����āA�����������l�Ȃ���A�����X����50�N�ォ��80�N��܂ő������A����ȍ~�͊g�債�Ă��Ȃ��B����A���ł��̌X���ł���B

�@����ɔ�ׂāA�ʎR�̈ʒu���鉺�����ł́A1960�N��܂ł͟��_�n�͏��Ȃ���ԂŐ��ڂ��A70�N�ォ�猻�݂Ɏ���܂ő����̌X�����~�܂�Ȃ��B�����ł́A���ł�80�N��ɉ��͂̐��ʂ��ǂꂾ�����p�\���̌������Ȃ���āA�_�n�g��͉������ɏW��������Ƃ������ǂ̕��j���o�Ă���Ƃ����������\�ł��낤�B���̂悤�ȏ̂Ȃ��ŁA1997�N�A�N�Ԃ�277���ɂ��y�ԁu���͒f���v�����������̂ł���B

�@

�T�D���͒f���̌�����T�����鐅�����f��

�@�������f���͕M�҂��J������HYCYMODEL�P)���f�[�^�̎��ԊԊu�Ɉˑ����Ȃ��̂ōœK�ƍl����B������ϐ�E�Z��́A���V�x���A�E���i���͂̌o���������Ă����Q)�B���́A��������悤�Ȕ������n�\�p�̃��f���ł���B

�@�M���x����{�ɂ��Ă��邩����͏����ʂ����߂邾���łȂ��A�Z��ʐ���ɂ����p���\�ŁA�Ȃ����n�\�ʉ��x���֗^����̂ŁA���s�v�Z������A�n�\�ʕt�߂̋�C��g�߂錰�M�ʂ�n�\�ʉ��x�����߂邱�Ƃ��ł���B�n�\�ʂ̔M���x�������I�ɐ������邽�߂ɂ́A�y�됅���ɂ��}�����ʂ̓����ƐA���̔핢���ʂ�LAI�i�t�ʐώw���j�̑召�Ŕ��肵�A�w�����傫���قǏ����U�ʂ͑����Ȃ�Ɣ��肷����@�ŁA�������ʂ𐄑��ł���悤�ɍH�v�����V�j�B�Ȃ��A���ꂾ���L��ȗ���ł͗��ʗ����̎��Ԓx�����������B���̓_�̓��i��Ɠ������A���`�������肵�A0.6m/sec�̒x��Ƃ������A���ʓI�ɓK�ł������悤���B�_���̐������ʂ͏㉺���̗��ʂ��r���āA���ǂ͕�������ڎw���Ă��邱�Ƃ����������W)�B��^���ւ̉��͂��璼�ڎ搅�ł��鐅�ʂ͑O�N�ɐ����ǂŌ��߂��A�搅�ʂ͉͐여�ʂ������ʂ�菭�Ȃ���A�팸�����߂���B

�U�D���_�n�̃��f����̎�舵��

�@���_�n�ɂ͐��c�┨�n������B�܂��A�N���^������^�܂ł���A���^�ł��t�R���M�ƃg�E�����R�V�̎��ԍ���݂������͕����܂ł���B���N�A�T�⌎���Ƃɉ𑜓x�̍����q���f�[�^������Εʂł��邪�A�����ɂ͉_�ɂ�锻�ʕs�\�������o�Ă���B�{��͂ł͑�ǓI��40�N�Ԃ̗��o�ʕω�����A�ǂ̂悤�ȟ���y�n���p�̕ω������ꂽ�̂��𐄑����邱�Ƃ��d�������̂ŁAMODIS�q�������͂��ꂽ���_�n�ɑ��ẮA�ꗥ�ɔM���x������|�e���V���������ʂ�^���邱�Ƃɂ����B

�@���̃|�e���V���������ʂ͏�L�̘g�g�݂��������ߓ��E�����̕��@�X�j�ŎZ�肵�����̂ŁA�]���̃y���}�����⍑�A�H�Ɣ_�Ƌ@�ցiFAO�j10)�����ɔ�ׂ�A�Z�肳���|�e���V�����l�͏]���̂V�`�W�����x�ɒቺ����B

�@��L�̕��@�Ō����悩��ԉ����܂ł̂T��Ԃ�40�`50�N�Ԃɂ��āA�Č��������ׂ�ꂽ11)�B���ʂ͋����ׂ��ŁA�������P��Ԃ������āA���̋�Ԃł͂��ׂĂ̗��ʕω��ƔN�����x���Č�����Ă���11)�B

�@�B��A���݂͍��v���Ă��邪�A1960�`80�N�ɐ����x�����ƂȂ�͓̂������|�O�勬�Ԃł������B���݂ł��ǍD�Ƃ͌����Ă����Ȃ����y�������܂ށA�ȑO�̋L�^�͏��Ȃ����A73�N���s�́w�l�������x�̉��͓��W�ł́A�قƂ�Ǘ��n��ł��������Ƃ��킩��B�����x���݂�ƁA1960�N�����̏����U������150�����ł���B����1980�N����2000�N�܂ł́A�����ނː����x�͌v�Z�l�ƍ��v���Ă���B

�@�ȏ�̌��ʂƐ}�Q�̒f�����ۂ̎��n��ω����r����ƁA�����ւ�ɂ킩��₷�����ʂ��\��Ă���B�ň��̒f����1997�N�ł��������A80�N�ォ��A���łɉ����ւ̗����������錋�ʂ�����Ă����B����͉��y�����̎x���ŁA������x�̐A�ѐ�����J�Ԃ̓y���͐ϋ�Ԃɔ������������������Ԃ���A���͂ւ̗��o�ʂ����������ƍl����A�����\�ł���B

�@�ʂ̂�����������A���͒f���͉�����ɂ�������ő��ʂ̗��������������N�������̂ł͂Ȃ��悤���B���g���ɂ��e���ׂ�ƍ~���ʌ�����1960�`2000�N�܂łłT���ł���A�C���㏸��1975�`2000�N�܂ő����Ă��邪�A���̒��x�̕ω��͏����ʑ����Ɍ����Ƃ���ΑS��ɋy�Ԃ͂��ŁA�P��Ԃ����A�����x��傫���ω������Ă͂��Ȃ��B���������āA�����ǂ����͒f���͒�����ɂ�����x������̗������ʂ�80�N�ォ�璘���������������Ƃ��A�l�����Ȃ���������ł͂Ȃ����Ɛ��������B

�@���݂ł́A�����͐H���A���卑�ł���A�����ȟ��_�Ƃ𑱂���K�v�͂Ȃ��A�ނ��됅�����P�ɓw�͂��ׂ��ɂȂ��Ă���B

�����p������

�P�jY.Fukushima, A model of river flow forecasting for a small forested mountain catchment, Hydrological Processes. Vol.2-2, 1988.

�Q�jMa, X., Y. Fukushima, T. Hiyama, T. Hashimoto and T. Ohata, A macro-scale hydrological analysis of the Lena River basin. Hydrological Processes, Vol.14-3, 2000.

�R�j�����`�G�A�w���͒f���x�A���a���A2008�B

�S�jMatsuoka, M. , Y. Fukushima, T. Hayasaka, Y. Honda and T. Oki, "Estimation of the increase of agricultural area in Qingtongxia irrigation districts in Yellow River basin of China using AVHRR combined with ETM+", 2nd international symposium on recent advances in quantitative remote sensing, 2006.

�T�jMatsuoka, M. , T. Hayasaka, Y. Fukushima and Y. Honda, Land cover in East Asia classified using Terra MODIS and DMSP OLS products. International Journal of Remote Sensing, Vol.28-2, 2007.

�U�jLi Huian, Water use and water saving in Yellow River Irrigation Areas. Proc. 1st International Yellow River Forum on River Basin management. 2003.

�V�jSato, Y., X. Ma, J. Xu, M. Matsuoka and Y. Fukushima: Impacts of human activity on long-term water balance in the middle-reaches of the Yellow River basin. IAHS Publ. 315, 2007.

�W�jSato, Y., X. Ma, Y. Fukushima, Application of reservoir operation model to the upper reaches of the Yellow River basin. YRiS News Letter Vol.7, 2007.

�X�j�ߓ������A�����F�|�e���V���������ʂ̒�`�ƋC���x�A���{�C�ۊw��@�֎��u�V�C�v�A44��12���1997�B

10�j�Ⴆ�Ahttp://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e00.htm����������Ă���B

11�jSato, Y., X. Ma, J. Xu, M. Matsuoka, H. Zheng, C. Liu and Y. Fukushima, Analysis of long-term water balance in the source area of the Yellow River basin. Hydrological Processes, Vol. 22-11, 2008.