1.現状 東京郊外の三富新田

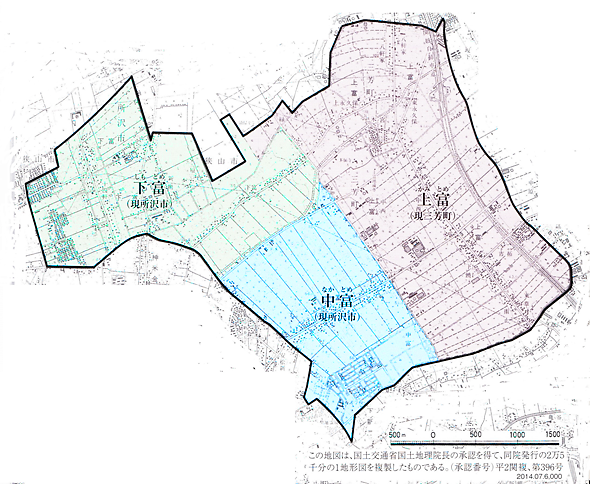

練馬区(東京)から10km、副都心池袋から電車でおよそ30分で三富地区の入り口、東武東上線鶴瀬駅に着く。駅前にわずかな畑は残るものの隣接する富士見市には2015年4月に大型ショッピングモールが開店し、西口に広がる三芳町は、子育て世代に人気がある近郊地域。「平成の大合併」では、旧上福岡市・旧大井町(現ふじみ野市)と富士見市との4市町合併計画があったが、三芳町は住民投票で単独自治体を目指す道を選んだ。駅から車で数分走ると、国木田独歩の小説『武蔵野』の一節「今の武蔵野は林である」を思わせる雑木林や、畑の中に先祖代々の屋敷墓が建つ懐かしい風景が広がる。南北に伸びる幹線の国道254号(川越街道)と関越自動車道を過ぎると、道路脇に「銘茶狭山茶」「富の川越いも」の幟(のぼり)が目立つようになり、ほどなく六間道路、通称「いも街道」に突き当たる。江戸時代に防火の目的で造られたこの幅六間(約11m)の道の両側には、1000町歩(約1000ha)ほどの土地が短冊状に地割りされ、300年以上前に開拓されたままの姿で整然と並んでいた(図1)。

三芳町教育委員会文化財保護課 三芳町立歴史民族資料館

全区画の大きさはほぼ等しく、幅約70m、長さ680mの細長い長方形。それぞれの区画が、道路に沿って農家の住居(屋敷)と住居前の林(屋敷林)、その奥に耕作地、突き当りに雑木林(平地林)の順で作られている。上富(現三芳町)、中富・下富(いずれも現所沢市)の三村からなる三富新田は、村を分かつ道の方向が90度ずつ異なることから畑を雑木林が囲む形で残存していて、空撮写真で見る景観は、極めて特徴的だ(写真1)。その姿にとどまらず、多くの農家が300年以上を経てなお、落ち葉堆肥を活用した循環型農法で、サツマイモ、ホウレンソウなど74種類もの多品目野菜を通年で栽培しているという。交通の便に恵まれ、バブル期には宅地開発が進んだことが容易に想像される地域で、どのような知恵と工夫で農地は受け継がれていったのか。本稿では、その取組を報告する。

2.歴史 三富新田誕生

周辺の遺跡から旧石器、縄文、弥生時代に人々が住んでいたことが窺(うかが)えるが、武蔵野台地は原野のままだった。江戸時代に入ると、武蔵野は周辺農村の屋根葺(ぶき)の萱(かや)、馬の飼料(秣(まぐさ))、堆肥などの貴重な供給源となり、農民はその利用料を幕府や川越藩に納めるようになった。やがて幕府は、年貢の増収のための水田開発に限界を感じるようになり、水に恵まれない武蔵野の地は、新たな農作物の開発に取り組むようになった。開発中は、入会地の利用をめぐって、農民、村民同士でしばしば対立が起き、慶安2年(1649年)以降、何度も川越藩が幕府に裁許を願い出た記録が残っている。長年の対立は、この地域が幕府評定(ひょうじょう)所の判断で川越藩の領地として認められるまで続き、藩主柳沢吉保(よしやす)は、着任後わずか半年で三富新田開発に積極的に取り組むようになる。

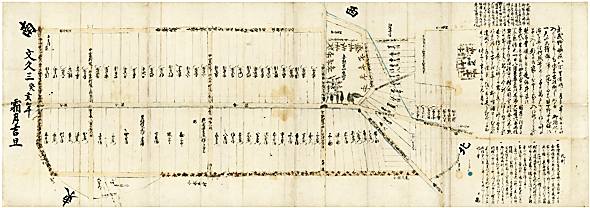

柳沢吉保は中学校の歴史教科書に、駒込六義(りくぎ)園(文京区)ゆかりの人物として登場し、「生類憐(しょうるいあわれ)みの令」など五代将軍綱吉の悪政に関与した側用人として名高いが、地域の住民からは大恩人として愛されている。1998年の三富開拓300年の記念祭では、吉保公の人形を戴(いただ)いた山車(だし)が牽(ひ)かれたほどである。川越藩は、近隣の村々から開発に携わる農民を集め、開発を始めて2年後(1696年)の5月の検地では、上富91屋敷、中富40屋敷、下富49屋敷の合計180屋敷の新たな村が成立した。これが現在の三富新田の原形である(図2)。吉保自らが名付けた村の名前の「富」には、中国の孔子の「豊かな村になるように」との思いが込められているという。

3.開拓の知恵

武蔵野台地を覆う関東ローム層は、栄養分が少なく水はけが悪い赤土で、開発には知恵と工夫を要した。三富は、もっとも近い柳瀬川まで4kmほど離れ、深井戸は20m以上掘らないと水が出ず、日照りが続くと使いものにならない。毎冬、強い季節風が畑の乾いた赤土を舞い上げ「赤い風」となって吹き荒れた。

開拓は、まず防火用に六間道路を引き、その道に沿って約5haの細い長方形の区画に地割りすることから始まった。それぞれの土地は、現在でもその原型が見られ、手前から屋敷、耕作地、平地林の順で統一して構成され、隣の区画との境界線にはウツギや茶が植えられた。屋敷地の周囲には「赤い風」から家屋を守るタケ、カシ、ケヤキ、スギやヒノキが植えられ、農具、建築資材や木材としても利用された。ただ、カシは常緑樹で燃えにくい特性から、防火の目的で建物付近に植えられ、また、その実は凶作時には飢えをしのぐ糧とされた。農民らが愛着をこめて「ヤマ」と呼ぶ平地林には、コナラやエゴ、赤松などが植えられ、防風林としてだけではなく、薪(まき)となる小枝や堆肥となる落ち葉の供給源として重宝された。冬場に集められた落ち葉は、土着の微生物の働きで発酵し堆肥化される。この過程の落ち葉は、カブトムシの幼虫が好み、昆虫類の力で発酵がより進む。300年以上、この地で根菜類に繰り返し施されてきた落ち葉堆肥は、土壌微生物多様性・活性値が非常に高いことが、近年の研究でようやくわかりつつある。

三富新田周辺に見られる江戸時代初期のこの高度なリサイクルシステムは、中国宋代の宰相、王安石が考案した新田開拓法に似ているという説がある。開拓期の将軍綱吉の生母は、京都の八百屋出身の「玉の輿」として、しばしば語られるお玉(後の桂昌院)。母の影響で野菜に関心があった綱吉と藩内の関東ローム層に手こずる吉保が、膝を付き合わせ、中国の文献を手に重ねた研究が、現在の三富新田の土壌改良へと繋がっている。

4.落ち葉堆肥作り

都心への地の利から、周辺の緑地は減少し人口が急増していったが、三富新田は農業振興地域指定(1973年)、ふるさと埼玉の緑を守る条例(79年)などに守られ、現在は埼玉県指定旧跡「三富開拓地割遺跡」としてその景観保存が図られている(写真2)。三芳町の農家数は減少傾向にあるものの、65歳未満の後継者率は現在65%で、担い手の高齢化が進む全国平均を大きく上回り、専業農家が多い。都会と隣接しているためか、農家の長男は大学時代を都心で過ごしても、20代のうちにUターンし農業を継ぐことが多い。三富新田では江戸時代に地割りされた耕作地を十世代以上守り抜いている農家も少なくない。 |

写真2 三富開拓地割遺跡之碑 筆者撮影

|

現在、「三富落ち葉野菜研究グループ」の会長を務める早川光男氏は、江戸時代から続く七代目の専業農家。代々受け継がれてきた落ち葉堆肥でトウモロコシとサトイモやサツマイモなどの根菜類を育てる。早川会長は、11月末から12月初旬、畑に霜が降り根菜類の味が落ち収穫期が終わると、落ち葉堆肥作りに取り掛かる。早川農園のヤマにはコナラが8割、ほかにクヌギ、エゴノキが植えられ、落ち葉の材料に欠かせない。「小さいころから、落ち葉掃き堆肥を作るのを見て育った。日々、畑で土に触れる度に根菜をおいしく育てるためには、自家製の堆肥に勝るものはないと確信している」と早川会長。とくに苗床でサツマイモの根がスムーズに生えるには、微生物が活発化している真っ黒な落ち葉堆肥の入った土が必要不可欠という。「三富落ち葉野菜研究グループ」の堆肥作りの手順は以下の通り。

(1) 枯れっこ拾い(小枝拾い)(初霜〜年末=2〜3日):耕作地に霜が降り、自宅のおよそ1.5haのヤマの葉がすべて落ちるころ(例年12月中旬)にヤマに入り小枝やゴミを拾う。堆肥にするとき、枝やゴミが残ると腐りにくくなるので丁寧に拾う。昨今は、ゴミの不法投棄が増えているという。ヤマが広いと大人2人で終日作業し、2〜3日要する。昔は、拾った小枝はカマドの焚付(たきつけ)としていたが、今ではヤマにまとめて置いておく。

(2) バヤ刈り(下草刈り)(1月中):夏の間に伸びた下草を刈り払う作業。江戸時代には秋になるとヤマに入り、鎌で下草を刈りながら、茅(ちがや)の萱や、リンドウやヤマユリを集めたというが、現在は機械を使うこともある。下草が混ざると良い堆肥ができないだけではなく、落ち葉掃きで熊手が使いにくくなる。

(3) 掃き寄せ(1〜2月以降 4回くらい):熊手で、(2)で刈った下草と落ち葉を掃き寄せる(写真3)。掃き集めるのは単純作業だが、冬場の関東地方は乾燥が続き、「赤い風」が吹き荒れるので、風が強い日の落ち葉掃きは容易に進まない。弾力性と爪が特殊な熊手で、落ち葉は東西方向に畝(うね)状に北から南に向けて掃く。これは北西の季節風に集めた落ち葉が、風で撒き散らされてしまわないための工夫である。「一反の畑に一反のヤマ落ち葉堆肥」を心に刻み、ひたすら、とにかく掃く。

(4) 落ち葉積み・運搬:掃き寄せた落ち葉は、「はちほん(八本バサミ)」と呼ばれる竹で均一な筒状に編まれた大カゴに詰められ、転がして運ばれる。はちほんカゴに落ち葉を積むと、一杯で70kg位の重さになり、一反の畑にはカゴ20〜25杯分の落ち葉が必要である。落ち葉をカゴに入れるときは、できるだけ大量の葉を入れられるように葉を踏み込みながら行う。落ち葉をうまく立たせるようにカゴの外周を踏み込むと、葉が外に広がろうとする膨張力でカゴを横に転がしても落ち葉がこぼれなくなる。この詰め方はクチヅメといわれ、代々伝えられている。はちほんカゴで運ばれた落ち葉は、堆肥盤(簡単な堆肥の発酵施設)に積み上げられる。落ち葉が一掃されたヤマでは、伐採しなくてはならない木を切る。地形や土壌によるが、およそ15〜20年周期でヤマの樹木は伐採され、陽が差しやすくなったヤマで木々の成長が促される。

(5) 切り返し:堆肥盤に積まれた落ち葉は時々散水しながら踏み込み、腐りやすくする。雨水や太陽にさらされて、堆肥中のカブトムシの幼虫やミミズの糞などによって微生物が活発化する。堆肥を均一に空気に触れさせるため、年に2〜3回は天地返し(切返し)を行う。このとき、堆肥の発酵を促すために米糠を混ぜることもある。

(6) 堆肥完成:1年半〜2年ほどで落ち葉の形がなくなり、黒色で手に取るとサラサラの状態になると堆肥は完成で、畑に施すことができる。他の肥料では葉や蔓(つる)が育ちすぎ、根の部分に栄養がいき渡らなくなってしまうため、サツマイモには落ち葉の堆肥が一番合っている。他の作物に施肥する場合は、必要な栄養素を落ち葉堆肥に加える。

5.現在の取組と今後の課題

「持続可能な社会」の呼び声で脚光を浴びる循環型農業だが、薪の燃料や竹材の需要が減って、伐採しなくなったため落ち枝が増え、ヤマの高木化が進んでいる。またバブル期に近郊の地価が高騰し、相続税のために、地割りの維持が困難になる農家が現れるようになった。とりわけヤマを維持するのは大変で、売却せずとも駐車場や資材置場に姿を変えている。15年ほど前から、行政や周辺の大学が地域ぐるみで、三富地域の循環型農業を支援するさまざまな取組を行うようになったが、周囲に理解を求めつつ活動を維持する道は平坦ではない。

埼玉県川越農林振興センターでは、2003年に地域のネットワーク「さんとめねっと」を立ち上げ、現在では千人を超える登録ボランティアが、三富新田周辺の川越市大井町、ふじみ野市などを含めた三富地区を応援している。ヤマの手入れや苗木作り、落ち葉掃きやシンポジウム開催など、産学官民が一体となって情報交換し、土壌作りの未来に向けて活動している。その一環として、昨年は「千人の落ち葉掃き」というイベントが大々的に行われた。落ち葉掃きは難しい作業ではないために、この地域の伝統的な農法を知ってもらうことや農業への理解を深めてもらうことなどを目的に、三富地域では15年ほど前から、一般体験参加者を募っての「体験落ち葉掃き」が開催されている。1〜3月の間に複数回場所を変えて行われ、リピーターも多いという。

「三富落ち葉野菜研究グループ」では、例年、埼玉県職員が、二年目研修として、落ち葉掃きに参加する。「掃除(そうじ)のボランティアのようなもの」と考えていた参加者も、積んだ落ち葉を堆肥盤に運ぶころには、ダイナミックな循環型農業に「これはすごい」と感嘆するという。肉体労働後、落ち葉堆肥で作られた新鮮なサトイモ、カブ、サツマイモ、ニンジンがたっぷりのけんちん汁が生産者からふるまわれる。所属するNPO birthの新人研修として落ち葉掃きに参加した齋藤創氏は、「埼玉県の自然保護団体での活動を通じ、動植物の保全に関する経験や知識はそれなりにあったつもりだが、落ち葉掃きは地に足着いた“実学”だった」と、コミュニティの一員として参加した循環型農業の体験が、座学で得た知識より、はるかに豊かな時間だったと振り返る。

開始時には、循環型農業がマスコミで特集され、問い合わせや対応に追われた「落ち葉掃き」だが、ここ数年はやや下火になってきている。ヤマでのピザ作りやロープの木登り(ツリークライミング)など、地域の子どもたちを巻き込んだ新たな参加型イベントを模索中だ。

2014年には三富新田世界農業遺産推進協議会が発足し同地域の申請をしたが、認定は叶わなかった。国連食糧農業機関(FAO)が伝統的な農業や生物多様性の保全を目的として認定する世界農業遺産は、新潟県佐渡島など日本国内に5か所ある(2014年現在)。財政面の直接支援はないが知名度や関心が高まり、「伝統農法と生態系の多様性の保存に役立てたい」と、三芳町では認定に向けて活動を続ける方向だ。

6.富の川越いも

この地域で落ち葉堆肥の循環型農法によって250年以上も栽培されているサツマイモであるが、現在の “富の川越いも” を構成する品種は、紅赤、紅はるか、パープルスイートロード、シルクスイートなど11種に及ぶ。なかでも「紅赤(べにあか)」は適合する土が少なく、栽培方法が難しい品種だが、三富の年間作付面積は700ha以上で、全国で唯一の経営栽培を誇っている。昔からの金時はこの紅赤のことで、黄金に輝く色とホクホクした味で「サツマイモの女王」の異名をもち、ファンが多い。江戸の粋人を「栗よりうまい」とうならせた、その甘味は今も健在だ。

三芳町内の「いも街道」には、秋の収穫期になると大勢の家族連れが訪れ、芋コロッケ、芋ソフトクリーム、芋ジャムや芋ケーキと狭山茶に舌鼓を打ち、農家の軒先でサツマイモの箱を買い求める姿が見受けられる。

都心から近いので、レストランのオーナーシェフが野菜の味を確認しながら直接買い付けに来たり、共同でメニューを考えたり、新たな加工品をブランド化し販路を考えたりと、若手の後継者が川上から川下まで関われる、やりがいのある新しい農業を展開している。

2015年10月3日には、前年に続き“世界一のいも掘りまつり”を実施。青空の下、集まった600人を超える参加者が、早川農園の世界一長い約440mの畝で育ったサツマイモを掘った。三芳町観光振興課によると、募集600人が1週間で埋まるほどの人気。世界一の畝で掘り出すイモが、第54回農林水産祭(豊かなむらづくり部門)で「天皇杯」を受賞した川越いもというのも人気に一役買っただろう。イベントでは、新鮮野菜の直売やスタンプラリーなどを企画し、都会の消費者に三富の土の魅力を伝えた。受賞の理由として、江戸時代から続く伝統的農業を守りつつ、農業の収益性を高め、地域住民との関係を深める取組が、将来のむらづくりのモデルになると高く評価された。

7.おわりに

11月3日、例年、近隣の航空自衛隊入間基地(狭山市)では有名な航空祭が開かれる。アクロバット飛行を続ける航空機は、三富新田の上空で大きく旋回するそうだ。この時期、畑で収穫に追われる生産者たちは、パイロットがこのユニークな地割りを目印に操縦しているのではと空を見上げるという。武蔵野の大地は、俯瞰(ふかん)すると、どのような多面性を見せているのだろう。

300年前から続く落ち葉掃きの循環型農業という、土の叡智(えいち)を未来へ残すには、どうすればいいのか。「土作りを消費者が体験し学ぶこと」、「科学者が土作りを研究分析しデータで証明すること」、「豊かな土壌への適正な対価が、消費者によって支払われること」──こうした、それぞれの立場を繋げなければ、農業経営の安定した生産者が、安全で豊かな農産物を持続的に消費者にもたらすことはできない。社会経済の大きな循環によって、土の循環を守っていかなくてはならない。

美しく細く地割りされている三富新田は、地割りされているからこそ崩れ始めると脆い。ヤマを手放せば、楽になるかもしれない。落ち葉掃きを一年サボれば、堆肥作りの循環サイクルは狂ってしまう。土は嘘をつかない。グローバル化する経済のなかで、三富新田は日本の循環型農業が存続できるか否かのカギを握っているともいえよう。