地力の維持増進と地球温暖化の緩和

1.土壌の炭素貯留と温暖化緩和

国連は、2013年12月の総会で、2015年を国際土壌年(IYS: International Year of Soils 2015)に、および毎年12月5日を世界土壌デーにすることを決めた(FAOサイト ; 農業環境技術研究所サイト)。人類の持続的な発展のためには、食料や環境を支える土壌の持続性が重要であるというメッセージを、国連が、世界に向けて発信することへの合意が形成されたものと受け取めたい。本稿では、その土壌の質をあらわす基本的な指標のひとつである土壌有機物と土壌炭素について述べる。

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change: 気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書(IPCC, 2013)は、「地球温暖化を引き起こすCO2などの温室効果ガス濃度が上昇している原因は、95%以上の確率で人為起源である」と断定した。京都議定書の第1約束期間(2008〜2012年)はすでに終了し、日本は、この期間における国全体の温室効果ガスの排出量を1990年に比べて6%削減する義務を達成した。そして、現在、京都議定書は第2約束期間(2013〜2020年)に入っているが、中国やアメリカなどの主要排出国が参加していないために、実効性が乏しいといわざるを得ず、日本も不参加を表明して、第2約束期間では削減義務を負わないことになった。現在、2020年以降の温室効果ガス排出削減のための国際的な枠組みについて、議論が大詰めを迎えている。いずれにしろ、今後も、温室効果ガス排出のいっそうの削減努力が必要な状況であることにはかわりがない。

それには、省エネなどで化石燃料の消費を抑制することが第一であるが、それだけではなく、森林や農地などの「土地」から、放出されたり吸収されたりしている温室効果ガスの存在にも、注目する必要がある。たとえば、森林伐採などの土地利用変化によるCO2の放出がそれに該当するが、その量は、後述するように膨大なものと推定されていて、これは大気中のCO2(炭素換算760PgC:Pg=ぺタグラム:10億t)の約3.3倍、陸上の植物バイオマス(560PgC)の約4.5倍に相当する(Lal, 2004)。

地球全体の土壌炭素量の推定値には幅があり(田村, 1996; 伊藤, 2002)、上掲の数値は一例にすぎないが、いずれにしろ土壌中の炭素量は地球全体でみれば非常に多量であるため、そのわずかな増減が地球規模の炭素循環に大きく影響すると考えられている。実際、たとえば、先史時代から現在までに土壌有機物の減少で放出された炭素は、人類が化石燃料の消費により放出した炭素量の2倍以上になるという試算がある(Lal, 2004, 袴田ら, 2000)。わかりやすい例として、もともと森林や草原だった頃に土壌中に蓄えられていた炭素が、開墾されて畑になったために、次第に分解して減少した場合などがこれに該当する。

このことは、逆に、適切な管理の下で劣化した土壌が修復されれば、土壌に炭素を蓄積させることによって、土壌を炭素の大きな吸収源とする可能性があることを意味する。もちろん、すべての農地を太古の昔のような自然植生に戻すことによって、先史時代の土壌炭素レベルを復元するのは非現実的ではあるが、現在の農地で農業生産を続けながらでも、管理方法を工夫することによって、土壌中の炭素を増加させるのは、ある程度まで可能である。実際に土壌炭素を増加させることによって、地球全体の農地では、炭素吸収による気候変動緩和の可能性がどの程度まであるか、さまざまな推計がなされている。たとえば、Paustian et al. (1997)では、20〜30PgC、Lal(2004)では、先史時代から現在までに失われた全土壌有機炭素量(55〜78PgC)の50〜66%程度と推計されているが、いずれにしろ、巨大なポテンシャルを有することが認識されている。

つまり、土壌に炭素を貯留することは、古くから知られていたように、農地の生産力の維持増進にとって大切であると同時に、近年は地球温暖化緩和にも役立つ、win - winの方策であるといえる。日本のような多投入の農業が行われている国は、世界でも少なく、有機物消耗や低肥沃度が問題になっている土地が大半であることを考えると、この持続的な農業生産と地球温暖化の緩和を両立できる土壌炭素の貯留は、大いに注目すべき方策ではないだろうか。

2.土壌炭素量増減のメカニズムと農地管理

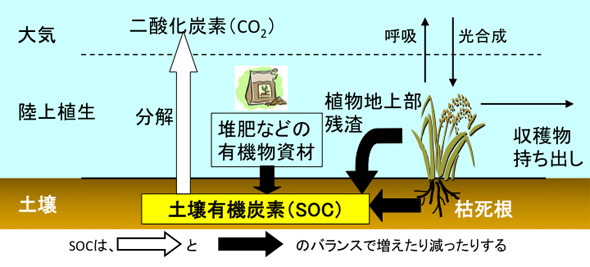

土壌炭素量の増減は、「土壌に投入される炭素の量(入力)」と「分解されて土壌から出て行く炭素の量(出力)」の差によって決まるので、条件次第で増減、いずれの可能性もある(図1)。以下に、その条件である主要な因子について解説する。

入力側の因子としては、まず、当然であるが投入される有機物の量が挙げられる。自然植生下にあっては、植物体の枯死量がこれに相当するが、地上部の落葉や落枝だけではなく、地下部の根の枯死分や根から分泌される浸出有機物なども含まれる。農地にあっては、地上部と地下部の成長量から収穫物など圃場(ほじょう)外への持ち出し分を除いたものと、堆肥などの有機資材として投入される分の合計となる。

投入量の次には、投入有機物の質、つまり分解しやすさの程度が挙げられる。たとえば、有機物のC/N比(炭素と窒素の比)が大きいほど(つまり窒素に対して炭素の比率が大きいほど)、土壌中での分解は遅く、また、有機物がリグニンやセルロースなどの難分解性の成分を多く含むほど、分解が遅くなることなどが知られている。つまり、量だけではなく、有機物の質も重要ということになる。

一方、出力側の因子としては、まず、温度、土壌水分などの環境条件が挙げられる。たとえば、温度が高くなれば、土壌有機物の分解速度が速くなる。水分では、一般に、土壌が乾燥しすぎていても湿りすぎていても、有機物の分解速度が遅くなることが知られている。

また、土壌の基本的な理化学性も有機物の分解に影響を与える。たとえば、土壌の粒径組成では、一般に粘土質の土壌では砂質の土壌に比べて有機炭素含量が高いが、これは、微細な粒子である粘土が腐植と結合することによって、有機物が安定化し、微生物による分解を受けにくくなるためと考えられている。pHが極端に低い、あるいは高い土壌では、微生物の活動が抑制されるため、有機物の分解が遅くなる。さらに、耕起や不耕起などの人間による土壌管理方法の因子も挙げられる。たとえば、地上に落ちた作物残渣(ざんさ)や土壌中に存在する根、投入された堆肥などの有機物資材を、土壌とよく混合する耕起は、土壌有機物の分解を速める効果があるといわれている。

土壌炭素量は、地球温暖化などの自然的環境条件の変化によっても、土地利用変化や農法の変化などの人為的要因によっても変化するが、いずれも上記の因子により説明が可能である。たとえば、水田では稲作期間中に湛水(水田に水を張った状態)条件下に置かれることによって、有機物の分解速度が遅くなるため、気象や土壌の母材など他の条件が同じ場合は、畑よりも土壌炭素含量が高い。これは上記の因子のうち、主に土壌水分因子で説明できる。また、一般に、森林や草地などの自然植生に比べて、農地では、土壌炭素含量が低い。これは、農地では耕起により分解が速まることと、土壌に対する炭素の投入量が一般に森林や草地に比べて少ないことで説明できる。

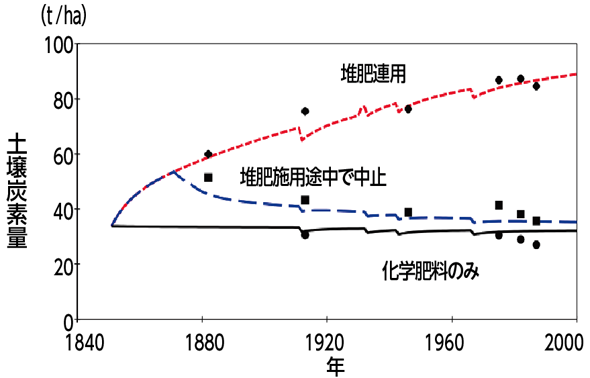

土壌への炭素の投入を増加させる例としては、堆肥や緑肥の施用が挙げられる。図2は、その実例で、イギリスのローザムステッド農業試験場における、世界的に有名な長期連用試験のデータである(Coleman & Jenkinson, 1996)。気候や土壌などの環境条件が同じ場所に設置された、管理が異なる処理区間の比較をすると、化学肥料に比べて堆肥を施用した場合に、土壌炭素量が多めに推移していることがわかる。これは、単純に、炭素の投入量が多いことによって、土壌炭素量が多くなったと理解できる。類似のものとして、堆肥以外にも、緑肥やカバークロップを作付けて、それをすき込んだり、多毛作によって、すき込まれる残渣量を増やしたり、残渣の発生量が多い作目を選んだり、といった農地管理方法が挙げられる(Ding et al., 2006)。

:イギリスのローザムステッド農業試験場の例

出所:Coleman & Jenkinson, 1996を筆者改変

一方、投入を増やすのではなく、分解を遅くする農地管理方法の例としては、不耕起や省耕起栽培、すなわち、耕起による土壌の攪乱(かくらん)を少なくすることによって、土壌中の有機物の分解を遅らせる管理方法が代表的である(Smith et al., 1998; Manley et al., 2005)。ただし、最近では、不耕起は必ずしも土壌炭素を増加させないとのデータも出されている(Blanco-Canqui et al., 2008; Angers et al., 2008; West et al., 2002)。

土壌をめぐる炭素動態のメカニズムを理解することにより、上記のような農地管理方法が土壌炭素の増加、すなわち気候変動の緩和に有効であることが定性的には理解できる。しかし、その効果すなわち土壌炭素の増加量を定量的に示すのは簡単ではない。なぜなら、同じ農地管理方法を適用した場合でも、その効果は、前述した多数の因子に影響されるため、場所ごとに異なってくるからである。

3.土壌炭素動態のモデル化と将来予測や広域評価

たとえば、ある農地で、ある量の堆肥を毎年施用した場合、土壌炭素が何年後に、どの程度まで増加するのか、どのようにしたら予測できるだろうか。もっとも確実なのは、その場所で実際に堆肥を毎年投入する実験を行うことである。しかし、土壌炭素の変動は一般に緩慢なため、変動を実測により検出するには、長期間の観測が必要である。また、土壌の炭素動態に影響する気候や土壌や農地管理方法などの組み合わせは多数になり、想定されるすべての組み合わせ条件下で、長期の圃場試験を行うのは事実上は不可能である。

そこで、「モデル化」という手法が有効になる。つまり、すべて実測しようとするのではなく、今までに圃場試験のデータなどから得られた結果から、土壌中での有機物の集積・分解過程に関わる主要な因子(たとえば温度、水分、粘土含量、農地管理方法など)に関する法則を導き出して一般化し、数式であらわした土壌炭素動態モデルを構築し、それを活用することによって、未知の場所における土壌炭素蓄積量の変動を予測するというものである。

世界では多数の土壌炭素動態モデルが提案されていて(たとえば、McGill (1996)によるレビュー)、さまざまに活用されている。しかし、モデルのほとんどは欧米諸国で開発されたもので、高緯度の温帯地域にその適用例が偏っていて、熱帯地域や日本を含むアジアにおいてはモデルの開発も、既存のモデルの検証も遅れていた。欧米とは気象条件が異なり、さらに水田や黒ボク土など欧米とは異なる土壌が重要な日本やアジアにおいて、精度良く適用できるモデルが求められていたため、日本の長期連用試験のデータを使ってモデルを検証、改良するという研究を行ってきた。

その結果、イギリスで開発されたローザムステッド・カーボン・モデル(Rothamsted Carbon Model : RothC; Coleman et al., 1996)について、日本の農耕地の半分を占める水田土壌と、畑の半分を占める黒ボク土壌では、モデルの改良が必要となり、黒ボク土以外の畑土壌では改良なしで使えることが明らかとなった(白戸, 2006)。

このようにモデルを現実のデータで検証し、必要に応じて改良することによって、予測結果の信頼性が大きく向上し、人間が土壌管理を変えた場合や、温暖化が進んで気候が変化した場合に、土壌炭素の蓄積量がどのように変化するか、精度良く予測することが可能になる。こうして検証したモデルを活用して、日本全国の土壌炭素の蓄積ポテンシャルを推計する研究が進められていて、2015年からは日本国温室効果ガスインベントリ報告書(NIR)(国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス編, 2015)に採用された。これにより、農地の有機物管理を改善する取組が国全体で進めば、国連への報告の数字にも、その影響は反映されることになる。

4.総合評価の重要性とLCA

土壌への炭素貯留は、温暖化緩和と農地の生産力の維持増進の両方を達成できる良い方策であるが、留意点もある。ひとつは、他の温室効果ガスとのトレードオフである。有機物の投入量を増やした時に、土壌炭素が増加したとしても、有機物の投入は一酸化二窒素(N2O)の発生も増加させる可能性があり、水田においては、さらにメタン(CH4)の増加も考慮しなければならない。これら3つの温室効果ガス、すなわちCO2、CH4、N2Oは、それぞれのガスの地球温暖化係数(GWP: Global Warming Potential)を考慮して、純GWPに換算して比較できるので、そのような評価が必要となる。

さらに、土壌から出入りする温室効果ガスだけでなく、農業機械や資材(肥料、農薬、プラスチックマルチなど)の製造過程における化石燃料消費に伴うCO2の排出も勘定に入れる必要がある。たとえば、「堆肥の施用」を例にとると、土壌の炭素が増加するとしても、堆肥の製造や運搬、散布などに土壌への炭素蓄積効果以上のCO2排出があっては意味がない。そこで、LCA(ライフサイクルアセスメント)によって、「全体として、どうなのか」を評価することが有効になる。

また、他の環境負荷とのトレードオフにも留意する必要がある。たとえば、有機物の投入増加は、硝酸性窒素による地下水汚染や閉鎖性水域での富栄養化などを引き起こす場合もある。また、都市ゴミのコンポストなどには、重金属をはじめとする有害物質が付加されるなどの問題もある。同じ温室効果ガス同士であれば、上述したように純GWPを用いることによって、ひとつの物差しで総合評価が可能となるが、異なる種類の環境負荷を比較し、総合的に評価するには、評価手法の開発自体も大きな研究課題となる。

5.普及に向けて必要なこと

これまで述べてきたように、近年の地球温暖化問題で土壌有機炭素自体が、二酸化炭素の吸収源とも排出源ともなりうることが知られてきたため、どのようにすれば、より多くの炭素を土壌中に蓄積させることができるか、という視点の研究がなされている。しかし、それはあくまで最近の話で、長い農業の歴史における土壌有機物の意義に比べれば、温暖化緩和に役立つという新たな土壌炭素の意義は、いわば「おまけ」のようなものといえる。農地は本来、食料の生産のためにあるもので、本末転倒になってはいけないだろう。あくまでも、本来の持続的な農業生産のための地力の維持増進が主たるべきである。

そのうえで、これらの有機物管理の取組が、より広範に普及するためには、取組にインセンティブを与える、多様な方法が考えられる。ひとつは、政府による環境直接支払いなどの補助金で、日本でも農林水産省が行っている。さらには、クレジット・オフセット制度(Jクレジット制度:経済産業省サイト)も、現在のところ広がりは限られているが動き出している。また、最近では自治体レベルで独自に認証システムを持つエコラベル(たとえば、京都府亀岡の「クルベジ」)など、政府ではなく民間企業のCSR(社会貢献)活動とも結び付けたような、多様な取組が始まっている。海外では、もちろんクリーン開発メカニズム(CDM: Clean Development Mechanism )の活用が考えられる。

地球温暖化問題との関連で土壌の炭素貯留が注目を浴びている今、国際土壌年を機会に、改めて、農業生産を支えている貴重な資源である土壌についての認識が広まることを期待している。本年末の国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第21回締約国会議(COP21)はパリで開催され、2020年以降の新たな枠組みが決定されることになっている。おりしも、ホスト国のフランスは、COP21期間中に、「4 per 1000イニシアチブ」というプロジェクトについて、正式に開始を表明する予定らしい。そのプロジェクトの内容は、土壌の炭素貯留を促進させることによって、温暖化緩和と持続的農業生産の両方を達成することであり、毎年4パーミル(‰:千分の一)、すなわち0.4%ずつ土壌炭素量を増加させれば、化石燃料消費による大気中CO2濃度の上昇を阻止できる、という計算に基づいている。

本年末から、土壌の炭素貯留の話題が、再びホットになるかもしれない。温暖化への「適応」と「緩和」の関係でいうと、農業の現場では「適応」の重要性が高いであろう。しかし、日本のようないわゆる先進国ではとくに、「緩和」にも力を入れることが、これまで温室効果ガスを排出してきた国家としての責任であることを忘れてはならない。