1.自然災害は増大している

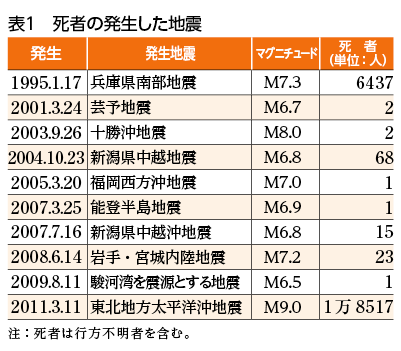

9月1日は防災の日、日本では前後を防災週間として、各地でさまざまな防災に向けた訓練が毎年行われる。これは1923年9月1日の関東大震災によって、死者・行方不明者が約10万5000人という、甚大な被害が発生したことにちなんで設定されている。1923年以降、都市を襲った地震は、戦後間もない福井地震(1948)を除くと、1995年に阪神・淡路大震災をもたらした兵庫県南部地震までなかった。しかし、1995年以降、日本で死者の発生した地震だけでも20年間に10回を数え(表1)、地震発生周期に入ったといわれている。

地震発生の比較的少なかった時代に、日本は高度経済成長によってインフラの整備が進み都市生活者は増大して、便利快適な生活を目指して邁進(まいしん)してきた。電気、ガス、上下水道はいうに及ばず、さまざまな通信、道路と物流の整備によって、ニーズにきめ細かく対応した配送が実現し、深夜でもコンビニでデザートを買うことができ、自動販売機では冷温別の飲み物を、いつでも簡便に入手できるようになった。そして、そのような生活は当たり前であり、ライフラインが突然停止した状況下で、被災生活をするということは想定しにくくなっている。

一方、普段の生活では、生活に援護や配慮が必要な乳幼児、アレルギー疾患を持つ児童、介護が必要な高齢者など要援護者が増大している。さらに、東日本大震災では被災地域は拡大し、被災者が増大したうえ、救援活動に時間がかかり被災生活は長期化した。今後、首都直下地震、南海トラフ地震では被害の拡大が想定され、さらに火山噴火、豪雨による水害、土砂崩れなど、自然災害の発生が増加している。このため、これまでの防災対策に加えて被災生活についても、事前に被害を減ずる「減災」に取り組む必要が生じている。

2.被災地で何が

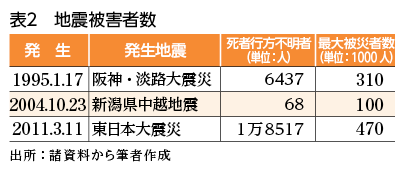

2011月3月11日、東北地方太平洋沖地震(M9.0)が発生し、死者・行方不明者だけでも1万8517 人という東日本大震災がもたらされた。このように震災の大きさを死者・行方不明者数で表すことがあるが、被害者は死者・行方不明者だけでなく被災者も含める必要があると考えられ、大規模な被害のあった3つの災害の被害者数は表2となる。

東日本大震災の最大被災者数は47万人となり、おおよそ日本人300人に1人が被災したことになる。最大の被害をもたらした原因は津波と原子力発電所事故であり、自宅に備蓄があったとしても持ち出す余裕もなく、取りに戻れる状況でもなかったため、避難所では困窮を極めたところが多かった。表3は発生後1週間を経た被災地の食生活を伝える新聞報道である。

地震発生後、直ちに国内外から懸命の支援が開始されたが、救援物資は津波被災地が400km以上にも広がり分散したこと、および道路の損壊やガソリン不足による物流機能が低下したことによって、被災者の期待に応じることができず、新聞報道は1週間を経過しても、困窮している被災地があることを伝えている。

東日本大震災では、発生前にM7.3の宮城県沖地震が30年以内に90%の確率で発生すると想定されていたが、実際はM9.0となり、さらに宮城県だけではなく、広範囲の大津波と原子力発電所事故を伴い、「想定外」といわれた。この「想定外」は、被災者を増大させ、これまで通りの支援の在り方では対応不足が生じ、ひいては被災者の健康二次災害につながった可能性があった点でも「想定外」といえる。

断層型の直下地震の場合では、被災地の多くは40〜50kmの範囲に入るため、全国からの救援物資は比較的迅速に届けられる。また、その間、非常食や買い置きでしのぐこともできる。洪水や土砂崩れによる災害でも、被災地は深刻な被害を受けても、被害を受けていない地域に囲まれていることが多く、被災者生活支援は迅速に行われる。これまでの被災生活対策は、「3日分」の非常食といわれる食品備蓄の呼びかけと災害後の救援物資で対応をしようとしてきた。「4日目」には全国から救援物資が届くことを、想定していたともいえる。

しかし、東日本大震災はプレート境界型地震であり、被災地では、沿岸部の備蓄は津波で流出したと考えられ、さらに被災地域が広範囲にわたり外部救援は遅れ、もっとも深刻な被害を受けた家族や家財を失った被災者の被災生活は長期化した。津波の到達地域、地震火災の危険地域、耐震性に不安のある家屋での災害用品や食料の備蓄は、災害発生直後の避難時には携帯しにくく、その後も消失する可能性があり、備蓄の在り方も被害の内容から適切な判断をしなくてはならない。

3.非常食から災害食へ

(1)非常食の備えの意味したもの

これまでの防災対策は死傷者と経済損失の低減を目的とし、発生予測、耐震性向上、延焼防止、防潮堤の設置などの整備を進め、避難や消火、救命救護などを防災訓練として取り組んできた。このように死傷者の低減のためのハード、ソフトの防災対策が進められ、発災後は72時間以内の救出に取り組んでいる。一方、揺れや津波から生き残った被災者の支援については、事前に避難所を指定して非常食を備蓄し、発生後は救援物資による支援で対応ができると考えてきた。

非常食の備蓄の場合、災害直後の被災者のエネルギー不足に対応するために、炭水化物を主成分とした主食がまず必要と考えられ、賞味期間の長い備蓄品目として乾パン、アルファ化米などが選ばれてきた。このほかに主食のご飯加工食品として、ご飯缶詰やレトルトパウチごはんも非常食に利用されてきたが、現在はパックごはん(無菌包装米飯)が主流となっている。パックごはんの賞味期間は1年未満のため、非常食とは位置づけてこなかった。

一方、現代の便利快適な生活では、柔らかい食品を好むようになり、またできたての惣菜や弁当が簡単に入手できるため、賞味期間の長い食品は日常の生活での利用度が低下し、非常食は災害専用として位置付けられるようになった。しかし、賞味期間の長さを特徴とする非常食では、外部救援が来るまで持ちこたえるための籠城(ろうじょう)時の兵糧的な位置づけであり、現代の食生活からはかけ離れて、被災者ニーズに応えていないという課題が指摘されるようになった。これは、公助として市町村の備蓄する非常食は、賞味期限が間近になるまで備蓄をするが、備蓄期間内に災害が発生しないことが多く、予算上の要求からは単年度単価を低減するために賞味期間の延長が必要であり、3年から5年へ、またさらに賞味期間の延長を要望され、メーカーは備蓄ニーズに応えるために賞味期間の延長(ロングライフ化)に取り組んできた。

(2)課題

被災地では、備蓄食品は日常では食経験がないため災害時には食べにくく、食べるときに水やお湯が手に入らない被災初期の被災者ニーズに配慮が不足していると指摘された。さらに、日ごろから食べることに配慮が必要な乳幼児、アレルギー疾患児童、摂食嚥下(せっしょくえんげ)障害をもつ高齢者、慢性病による食事療法が必要な自宅療養の患者などが増えていて、市町村の備蓄している非常食を食べることができない被災者が増大していた。これらの要援護者の食料不足は、健康面での二次災害を引き起こしやすく、さらに災害関連死の危険もあることに配慮が必要となっている。

これらの食の面で援護が必要な人々の食品は、平常時では消費者庁が特別用途食品制度のなかで病者用、乳幼児用、嚥下困難者用として表示制度を設けて管理しているが、賞味期間が1年程度と短い商品が多く、公助の備蓄対象とはならなかった。また、災害後に救援物資として提供されても、日ごろから広く周知されている食品ではないため、東日本大震災の救援物資の仕分けでは、留め置かれて配送が遅延した。

(3)災害食の必要性

これらのことから、これまでの3日程度の被災生活を想定した、非常食の公的備蓄と救援物資による支援だけでは、被災地の広域化と被災者の増大、被災生活の長期化には対応できないことがわかってきた。これまで非常食は、災害専用食品と考え、賞味期間が長いことに価値があると考えられてきた。

しかし今後は、災害時に役立つことをまず前提とし、発生直後から通常生活に戻るまでの、さまざまな状況に対応する、災害食という概念が必要となっている。災害食には、日常生活にも積極的に利用できる品質を有し、常温保存可能な食品をランニングストック(ローリングストックともいう)として、平時から買い置きして使いまわすことが大切である。

このような考え方に立って非常食による公助中心の対応に加え、災害食として自助(自宅、職場)、共助(地域、外食産業など)での活用を進める必要がある。具体的に、このような課題を解決するためには、普段の生活でも利用できる品質や利点を持ち災害時にも利用しやすいこと、および被災者ニーズに的確に対応することがあげられ、既存製品の活用とともに最新加工技術、包装技術を生かした加工食品の研究開発が必要となっている。さらに、ライフライン代替えの工夫(カセットコンロ、蓄電池など)を利用して、熱源や水の使用を抑えた災害時の調理の工夫も必要となっている。

また、被災者は一様ではない。被災者は、要援護者と援護者のいずれかに分けて考えることが大切である。それぞれに必要な災害食は異なり、要援護者にとっては健康を支える目的から選択する必要がある。また、援護者は消火・救出・医療従事者、企業の社員など災害時初期対応として、ライフラインの途絶したなかでも救出・復旧や業務継続に従事するため、しっかり食べて、しっかり働くための災害食が必要であり、援護者が多いほど、救助される被災者が増え、復旧も促進できる可能性がある。

これまでの、被災者は全員避難所で非常食を分け合いながら、救援物資を待つというパラダイムは、被災者であっても援護者となる住民を増やすというパラダイムへの変更が必要であり、今後の大震災の被害者低減と減災につなげなくてはならない。

4.何に備え、何を備えるか

阪神・淡路大震災、新潟県中越地震でも、被災者の多くは「このような災害に襲われるとは、思わなかった」という感想を漏らした。これは、繰り返し津波や土砂崩れを経験している地域でも見られる。毎年、初詣では今年こそは災害がないように祈る日本人は多いが、これだけで便利で快適な生活が続くことが保障されるわけではない。世界で発生するM6以上の地震の約2割が日本周辺で発生していて、わかっているだけでも活断層は2000か所あり、世界の約7%にあたる110もの活火山がある。また、台風の通り道に位置しているだけでなく、地球温暖化が進み気象変動のリスクも高まっている。

一方、長年にわたり自然災害を数多く経験していることから、過去の歴史と教訓が残り、災害発生のメカニズムも明らかになりつつある。被害の種類と大きさは、地域によって異なるため、居住地域の歴史や市町村の作成している地域防災計画にあるハザードマップをもとに、自然災害のリスクが各自の生活のどこにあるか知ることは大切である。

また、建物の耐震性の確保、延焼防止などの対策による防災対策も進展しつつある。家屋に倒壊、焼失、津波による流失などの被害がなければ、自宅で避難生活できる可能性があり、ライフライン停止という状況下での生活を計画できる。自然災害の発生と被害のリスクを明確にしたうえで、リスクの高い災害に備え、そのとき援護が必要な家族がいれば、その生活や仕事などの業務のために何が必要か、一人ひとりが考えなくてはならない。

例示すれば、首都直下地震では救援物資の到着に時間がかかると想定されるため、食品備蓄量は最低3日分、推奨量は1週間分となっている。南海トラフ地震でも、推奨量は1週間である。一方、全国各地にある直下型地震の想定では3日分を推奨する地域が多く、自治体では現物備蓄ではなく、流通業者と契約して、発災後に入手する流通備蓄を備えとしているところもある。

このようにそれぞれの地域に、どのような災害リスクがあるか知ることが不可欠である。そのうえで、公助の備蓄は最低量であることを前提に、自助としての備えのため災害発生後の生活と活動の場を想定し、必要となるライフライン代替えを具体的にし、限られた燃料と水で調理できる食品を選択する方法が推奨される。燃料と水があれば鍋で米を炊くこともでき、日ごろから缶詰やレトルト食品、乾物などを利用し、買い置きを利用することもできる。必ずしも、非常食といわれる食品だけを備蓄する必要はない。買い置きが災害時に役立つことを知り、日常使いの食品で災害時にも活用できる食品の量を増やすことは大切である。

これらのことは2014年2月に農林水産省が「家庭用食料品備蓄ガイドライン」を公表しているので参照されたい。また、首都直下地震や南海トラフ地震の食の備えの推奨量は1週間であるが、感染症対策としては2週間程度必要とされ、原子力発電所事故の想定でも、自宅避難の場合は買い物も宅配も利用できない。

要援護者向けの特別用途食品は、病院や高齢者施設で日常的に使用されているため、日ごろから食べることに援護が必要な場合は、種類や対象を調べておき、自分に合ったものを時々使用し、同時に買い置きすることが必要である。なお、災害発生後の救援物資は、避難所向けであり、自宅避難者や企業の社員を対象としていない。とくに、企業の帰宅困難者対策として東京都は帰宅困難者条例を定めて3日分の備蓄を企業に推奨しているが、このとき職場を避難所と考えるか、社員が事業継続の実施や地域貢献をするかによって選ぶ食品は異なる。全く備蓄がない場合、帰宅できない社員は地域の避難所に行くことも考えられ、地域に貢献するか、地域に迷惑をかけるかが、発生前に決まっているといえる。

5.おわりに

太陽光発電機が、家庭の屋根に取り付けられるようになった。自家発電に蓄電池があれば、停電しても電気の供給はしばらく確保できる。飲料水はペットボトルで確保し、生活用水は自宅の地下に循環型の貯水装置を設けることもできる。耐震性構造の家屋に家具を固定し、延焼火災の対策がしっかりしていれば、自宅での避難生活の不便も解決される部分が増えるものと期待される。すべての地域で、すべての家屋がこのようになるには時間を要するとしても、目指す方向性は災害があっても被害を低減する備えを進めることにある。

災害食の研究は、災害に立ち向かう食であり、被災者の健康面の二次災害防止に役立つだけでなく、普段から利用できるため無駄がなく、さらにこれらの研究は日本独自に発展しているため、国外での食の危機管理にも役立つものと期待している。