家族と集落のカタチ

1. 人口減少・少子高齢化した集落は、限界集落なのか?

(1)人口減少により過疎化・限界集落化する集落(ムラ)

─限界集落論的アプローチ─

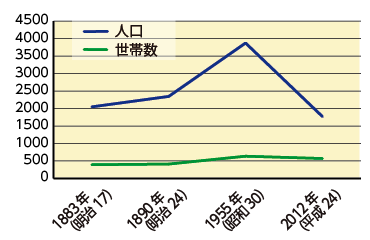

八女市立花町白木は、1955年の人口3875人(世帯数636戸)から、2012年には人口1773人(570戸)まで減少した、典型的な過疎農山村である(図1)。平野部が少なく傾斜地を利用したミカン(出荷額5.2億円)とキウイ(同4.4億円)およびタケノコなどの林産物を軸とする農業の盛んなムラ(典型的な自然村であり明治期から旧行政村)である。一世帯の世帯員数も1955年の6.1人から2012年の3.1人まで半減し、急激な少子高齢化が進行している。それ以上に、世帯の縮小・分離化が進んでいる。

ここで問題なのは、人口の減少は激しくても、世帯はあまり減っていないことである。これは、伝統的な農家世帯のうち、高齢者を軸とした世帯は残ったが、若年層世帯が分離・流出したことになる。しかし、この高齢化した世帯でも、生活はかなり安定している。何故だろうか、このことが本稿で解明すべき課題の一つである。実家世帯と他出子や他出世帯の問題である。

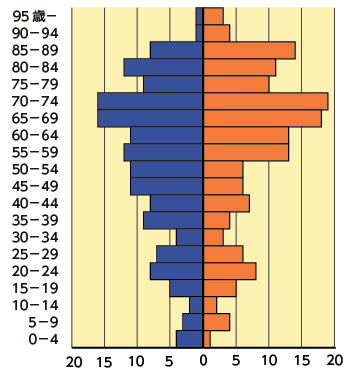

白木で調査を実施した3集落の年齢別人口構成をみると、急激な少子高齢化が進行していることがわかる(図2)。総人口315人に対して65歳以上人口が142人を占めて、高齢化率は45.1%と準限界集落に相当する。世帯類型は、独居高齢者(1人)世帯7%、高齢者夫婦(2人)世帯26%、50歳代以上の夫婦とその老親からなる中高齢者小(3~4人)世帯が17%と世帯の極小化も起こっている。

また、2010年に立花町が八女市に合併されるに伴い、約130年続いた白木小学校が統廃合され、村内に4軒あった医院も福祉施設に併設された診療所が1か所になった。また、鮮魚店や精肉店も姿を消し、酒屋を兼ねた個人経営のスーパー(よろず屋的性格)2店舗に減少した。

(2)安定・活性化している白木住民の生活実態

─T型集落点検的アプローチ─

このような典型的な過疎化状況を受けて、白木の実質的自治組織である「白木地区振興会」(行政的な区長制度は3区あるが、行政の連絡程度)のリーダーたちは、ムラの将来に非常な危機感を覚え、行政の勧めもあり「限界集落」化対策を講ずべく、熊本大学の地域社会学研究室に集落調査を依頼してきた。以下の論述は、我々が2012年に実施した白木での「T型集落点検」と住民アンケート調査(有効回答者数121人)の結果である。「T型集落点検」の具体的手法は、(1)集落の人に公民館に集まってもらい、葬式組(班)に分かれ、自分たちで簡単な家の地図を書いてもらい、そこに住んでいる人の年齢、続柄、職業、農業状況を黒のマジックで書いてもらう。(2)赤のマジックで、他出している子供たちの他出場所、職業、年齢などを書いてもらう。(3)子供たちとの往来頻度やUターンの意思などを書き込む。(4)書いた資料を基に各家・各班で現状の分析を行ってもらう。そして(5)10年後、自分の家や班がどうなっているかを別の地図に書いてもらう。この作業を住民同士が話し合いながら、ときには筆者がアドバイスしながら、家と集落の課題をあぶり出し、最後に(6)課題へのアクションプランを作成する。

この調査法は、住民が主役である。そして、自分たち自身のもっとも関心のあることを皆で話し合う。だから、「とても楽しかったし、隣近所のことと将来が見えてきた」という。

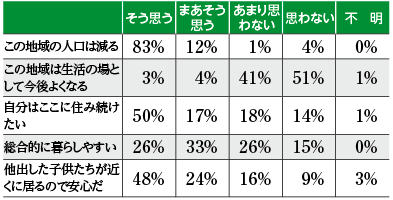

(1)矛盾する、住民の白木への地域意識

表1は、非常に興味深い住民の地域意識を示している。住民の95%が「この地域の人口は減る」と答えていて、「生活の場としてよくなるか」との問いには、92%が「よくならない」と答えている。まさに、人口減少に伴う限界集落化への住民の事実認識と危機感を如述に示している。しかし、一方で、「今後も白木に住み続けたいか」には、67%の人が「住み続けたい」と答え、「今の生活は総合的に暮らしやすいか」には、59%の人が「暮らしやすい」と答えている。さらに、「他出した子たちが近くに住んでいて安心か」には、72%の人が「そう思う」と答えている。この意識のズレは、何を意味するのだろうか。白木の人は、地域の人口減少・少子高齢化という事実変化のなかで、社会的限界集落論的イデオロギーが一般化している状況の下、地域の将来発展は無理だろうと悲観的に予測している。しかし、現実の自分たちの暮らしのことを尋ねられると、暮らしやすいから住み続けたいし、子供たちも近くに居て安心だという現実判断を下している。このような意識のズレは白木だけでなく、すでに調査した各地の過疎農山村で明らかになっている。この矛盾、住民の意識のズレがなぜ起こるのか。また、住民の生活実態はどうなっているのか。以下に、それらをみてゆく。

(2)近隣・近距離に他出している子供たち(他出世帯)との相互扶助(世帯と家族は違う)

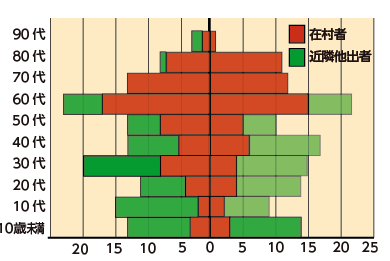

図3は、白木の調査3集落の一つのK集落における、在村居住している人たちに、半径30km以内の近隣・近距離に居住している他出子の世帯を加えた人口ピラミッドである。在村だけのK集落の人口ピラミッドでは、人口減少と少子高齢化が顕著にみられる。だから、住民は、集落のことを尋ねられたら、K集落内の在村世帯を軸とした将来像を予測し、限界集落的なマイナス思考になる。一方、自分の暮らしを尋ねられると、別居しているが近距離に他出している子供たちをも含めた家族の日常生活を想定する。「世帯は極小化しても、家族は空間を超えて機能する」のである。世帯と家族は、違うことを肝に命ぜよ。

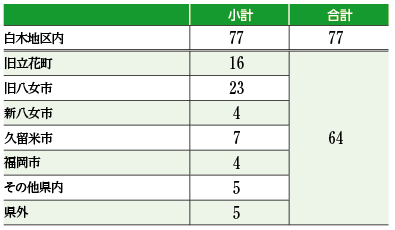

なお、K集落内で50歳以上の中高齢者66名中、他出子のいる人は58人(88%)で、他出子の総数は、121人である。そのうち、白木地区内5名、旧立花町内7名、旧八女市内14名、久留米市などの近隣自治体33名と総計59名(49%)が、車で30分以内の近距離に居住している。これに福岡市内19名および県内20名を加えると、98名(81%)もの他出子がK集落から1時間圏に居住している。そして、実家の親と他出子の関係は、「ときどき米や野菜を取りに来る」38名、「毎週のように顔を合わせる」32名、「病気の時、看病に来てくれる」25名、「孫の世話のために出かけていく」22名などと、とても緊密である。このように、近隣・近距離別居の他出子の存在は、現在の農山村の人々の生活実態と生活圏を大きく変容させている。

(3)白木の経済基盤の変容

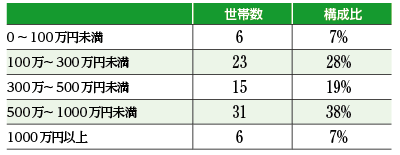

表2は、調査3集落の金額別の世帯所得である。「500万~1000万円未満」がもっとも多く、全世帯81戸のうち31戸(38%)を占めている。1000万円以上の世帯も6戸あり、白木地区は、経済的にはかなり豊かな地域であることがわかる。

先に示したように、白木は田んぼこそ少ないが、傾斜地にミカン・キウイ・イチゴ・タケノコをはじめ野菜、果樹、花きなど、多様な商品作物を生産している優良な農業振興地帯である。しかし、白木の経済基盤は、農業だけで成立しているのではない。近隣・近距離地域への活発な兼業(通勤による非農業的就労)に支えられている。

表3に、調査3集落の就業業者141人の就業場所を示した。白木地区内が77人(55%)と約半数を上回るが、店舗経営や自動車修理など自営業者を除けば、ほとんどが農業就労である。しかも、50歳代以上が圧倒的に多い。そして、白木外に通勤の仕事に出ている者が64名(45%)になる。それゆえ、農地を所有している世帯でも、専業農家は42戸(49%)、兼業農家15戸(18%)、家庭菜園程度12戸(14%)、農業はしていない16戸(19%)と、農業経営への取り組みが2極分化してきている。白木は、まぎれもない農村集落ではあるが、住民は農業者だけで構成されているのではなく、勤め人によっても構成されているのである。これが、白木という集落の性格変容をきたしていると同時に、住民たちの生活実態や生活圏も大きく拡大・変容している。

(4)広がる住民の生活圏

白木住民の通院と買い物の場所を調べてみると、圧倒的に旧八女市内の市街地に出かけている。たとえば、通院では男の69%、女の56%、買い物では同じく各85%、86%が旧八女市に行っている。すなわち、旧八女市の市街地および周辺は、白木住民にとって他出子の居住と相互往来、仕事の通勤先、通院や買い物などの諸生活要件の充足・累積空間として非常に重要な特別の場所と位置づけられる。かかる実態から、旧八女市のマチは、白木住民にとって、ある程度の「われわれ意識」を持ちうるような何ほどか特別な感情を保有しているマチとして考えていくべきである。住民が居住している範域で諸データを分析しているだけでは、現代の農山村の実態は把握できない。そのような捉え方をすれば、日本中の農山村のほとんどが「限界集落」になってしまうだろう。

(5)現代農山村の公共交通機関は、自家用車である

白木住民の生活実態(生活構造)を変容・拡大させているもう一つの重大な要件は、白木地区が車社会に変化したことである。調査3集落での日常の移動手段を尋ねてみると、バイク・原付を含んでいるが自家用車と答えた人が93%と、圧倒的に車社会化していることがうかがわれる。このなかには、自分で運転せずに、夫や家族(近くの他出子も含む)に乗せてもらっている人も含まれている。今までの各地の調査では、農山村の男性の80歳までは平均97%が車を運転し、女性の60歳までは平均96%が車を運転していることがわかっている。なお、白木調査では、70歳代の女性19人のうち、免許がない人が10人(53%)いたが、5人(26%)が週に1~2回以上運転していた。すなわち、現代の農山村の住民にとって、車は必要不可欠な移動手段であり、各世帯に複数台普及しているのがあたりまえになっている。驚くべきことは、公共交通機関であるバス(白木地区ではとっくに廃止されている)とか鉄道とかタクシーが全く見あたらないことである。だから、地域の公共交通機関が全くないからといって、白木は不便な所かといえば、逆に住民にとっては非常に交通の便利なところである。ほとんどの人が、軽トラと軽自動車を運転しているか、乗せてもらっているからである。ただし、他所から来た旅行者などにとっては不便な所なのかも知れない。

不思議なことに日本の過疎地の自治体は、バスや鉄道などの公共交通機関が発達していないから、農山村の住民は不便だからといって、公共交通機関対策に莫大な時間とお金をかけている。生活様式の変化も考えず外形的な統計データに依拠した思考様式から抜け出せないから、政策的にも基本的な誤りを犯すのである。極論すれば「現代の農山村の公共交通機関は、バスや鉄道ではなく、個人が所有している自家用車である」ことを認識すべきである。公共交通機関とは、「その社会・時代で人々が移動手段としてもっとも多く利用していたもの」である。だから、江戸時代は徒歩が公共交通手段であり、大正期から昭和40年代まではバスと鉄道が公共交通機関であった。バスと鉄道が、不変の公共交通機関なのではない。昭和40年ごろまで、日本人の庶民の多くが個人的に自家用車を保有していない状態のなかでは、バスと鉄道が公共交通機関であっただけの話である。農山村の多くの人が、自家用車を保有している現在は,ほとんどの人はバスや鉄道に乗らない。だから、自治体の担当者は、自家用車の公共交通機関としての機能とシステムを充実させる政策を考えるべきである。

これには、鳥取県三朝町の竹田集落の取組みなどが参考になる。竹田集落では地域振興協議会(実質的な部落自治会)が、部落費で中古車を購入し、集落の各戸のドアから三朝町役場(町立病院も近くにある)と、倉吉駅との間をデマンド交通的な福祉タクシーとして運転している。集落の60歳代、70歳代の運転能力のある人たちがローテーションを組んで運転手を務めている。農山村には、このような「公共交通機関」を運転できる人材はゴロゴロいるのである。

最後に、われわれの白木調査では、日曜日午後1時から1時20分まで、人っ子一人いない交差点で20分間交通量調査を行った。その結果、軽トラ、軽自動車、普通車、トラックの順序で39台の車両が確認された。そのうち4分の1は複数乗車であった。このことから、白木では日曜の午後でも1時間当たり120台の車両の移動と約150人の人の交通があることがわかった。人々は活発に行動し活動しているのである。しかし、徒歩から車に移動手段が変わると道端から人の姿が消えたように錯覚する。白木で、住民自身が「人が少なくなった」と感じているのは、人口減少の実態よりも、「車による人の消しゴム機能」(短時間通過とボディによる不可視化)による錯覚が大きい。なお、白木での携帯電話やパソコンなど利用頻度も高くなっていて、徒歩で移動していた時代とは、比べものにならないぐらいの情報量が、白木という過疎農山村住民の間で活発に飛び交っている。

2. 変容する集落と分析枠組みの転換

(1)限界集落論とT型集落点検のアプローチおよび分析枠組みの違い

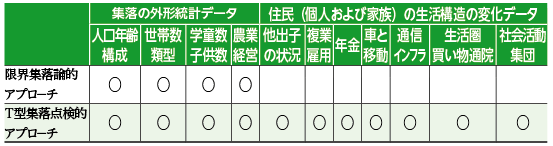

伝統的農村社会であった白木地区など多くの過疎農山村の集落では、人口減少、少子高齢化、世帯の極小化、農林業の変化と兼業化の進展、店舗や医院の閉鎖などが発現している。この現象を、従来の集落を閉鎖的な空間構造として捉えた集落の統計的な分析枠組み(限界集落論的なアプローチ)では、集落の外形的な統計上の変化はある程度捉えられるが、農山村住民の日常の生活構造の変容や生活欲求の充足度などは捉えにくい。よって、統計上固定された空間的な集落としての農山村はますます衰退していくという結論に陥りやすい。一方、我々が開発したT型集落点検手法のアプローチでは、集落の外形的変化をふまえながら、集落住民が日常的に生活していくための個人レベル、もしくは世帯・家族レベルでの「現実的生活基盤」を把握し分析していくことを目指している。

表4は、両者のアプローチの分析対象要件の違いを整理したものである。T型集落点検的アプローチでは、集落の外形的変化のデータに加えて、(1)他出子の状況─他出子の数、既婚か未婚か、孫の数、他出している場所、職業、実家との交流頻度と内容など、(2)複業・雇用─世帯員のなかでの農業以外の就業状況(個人の兼業ではなくて、世帯員全員の就業だから、「副業」ではなく「複業」である)を軸に、何人就業しているか、何の仕事か、収入はいくらか、場所はどこかなど、(3)年金─年金受給者が何人いるか、年金の種類、年金の額、その使い道など、(4)車と移動─個人別・世帯別の車の保有台数と種類、運転能力、運転頻度と場所など、(5)通信インフラ─個人別・世帯別通信機の種類と台数(固定電話、携帯電話、パソコンなど)、主たる通信相手と頻度など、(6)生活圏─日常的な買い物や通院の場所と頻度、他出子との交流、仕事の通勤先、社会活動のメンバーの居住先と活動場所など、(7)社会活動集団─集落内の活動だけでなく、集落外の活動集団の種類や人数および場所と頻度など、を集落住民の個人または世帯・家族(他出者を含む)の生活構造分析として行い、その「現実的生活基盤」の状況やその変化傾向から集落の現状規定を考え、その後、集落の維持・存続の可能性を考慮していく。

| 表4 集落分析における分析対象の比較

|

(2)変容する集落(ムラ)をどう捉えるか

以上の記述から、現代の農山村の集落は大きく変容している。それを限界集落論的に分析するか、住民の生活構造の変容に軸を置き、住民が生きていくために主体的な対応をしている生活の軌跡に分析の焦点を当てるか、によって農山村集落論は大きく性格を異にする。どちらを選択するかの判断は、分析を担当する各々の研究者に任せるほかはない。

ただ、我々の分析方法では、現代の農山村集落をみる見方を大きく基本的に変更させる必要があるのではないかと考えている。それは、集落を何ほどか「自己完結型構造」を持つ社会的・空間的まとまりとして把握してきた。鈴木栄太郎・有賀喜佐衛門以来の「イエ・ムラ」論であり、「農村解体論」や安達生恒の「過疎農山村論」、そして大野晃の「限界集落論」も、大きくはこの系譜に属する。かくいう私も、かつてはその枠組みで集落を考えてきたし、こうした捉え方も1980年代ぐらいまでは、かなりの有効性はあった。しかし、現代の農山村住民の生活構造と生活意識の現実的な空間的枠組みは、我々研究者の枠組みとは大きく異なっていることは明白である。他出している子供や孫の住んでいるマチ、仕事に行くマチ、買い物や病院に行くマチ、酒を飲み仲間と語らうマチ等々、このマチは彼らの日常の生活空間である。なじみの深い場所でもある。しかし、マチの人々を全員知っているわけではない。自分たちの集落(ムラ)とはやはり違う。

このマチの存在を、どのように学問的に整理し位置づけるかが、我々の大きな課題であると同時に、集落問題に対応する政策的課題としても大変重要になってくる。ここでは、まだ十分な論究はできていないが、漠然としているものを整理するつもりで論述したい。

白木(農山村集落)の人たちは、現在2つの生活世界を持っていて、その空間をかなりの頻度で往来し、生活要件を充足させている。その意味で、白木の人にとって八女の市街地と周辺は、拡大生活圏であり、現代的な「新マチ・ムラ連合型地域社会」を形成しているといえる。また、子供夫婦や孫と頻繁に行き来することによって、「修正拡大家族」を形成していることは明白である。それ故、白木の集落(ムラ)と八女のマチを合わせて「修正拡大集落」といったら、いいすぎであろうか。しかし、何ほどかの「修正拡大集落構造」を有する地域社会構造になっている。また、白木の人たちは八女のマチに、他の久留米市や福岡市(博多)の街とは異なる親近感を持っている。

またマチに他出している人たちにとって、白木の集落は他の農山村集落とは全く異なる性格を持っている。頻繁に往来し、生活サポートを相互扶助で行い、友人知人も多く、集落行事にも大きな顔で参加できる。かなりの確率で将来はUターンして、ムラに帰って暮らすかもしれない。この人たちにとって白木(元集落)は、「日帰り集落」とでも呼ぶような性格を現在でも持っている。

このムラとマチにかかわる課題は今後も検討していくが、現在の農山村地域の集落を分析・検討していく場合、空間的・社会的に閉鎖的な集落構造の分析ではなく、近距離のマチとの連関を十分に考慮した新しいパラダイムでの分析枠組みが不可欠になる。