1. アフリカ開発への楽観的な視点への疑問

アフリカが暗黒大陸と呼ばれたのは過去の話で、現在は鉱物を中心とした諸資源の豊かさ、人口増加率の高さなどから、経済発展の最後のフロンティアとして、一種のブームを作り出している。

しかしアフリカに限らず、世界的に環境やそれがもたらす制約条件への懸念や関心が失われてはいないだろうか。現在の開発の主流の議論は、シェールガス開発や発展途上国の工業化というような、短期的視野に基づいた楽観論であるように思える。たとえば、「化石燃料を燃焼すればCO2が排出される」ことは、いうまでもない公知の事実である。そして、世界的に研究者の間では、CO2集積と地球温暖化の因果律はほぼ確定したといえる状況にあり、その対策が急がれる。しかし、今日、経済紙を賑わせているのは、温暖化による北極海航路の開通であり、その海底に眠る石油資源開発についてである。

アフリカ開発でも同じで、たとえばガボン沖の油田であり、増加する人口を貧困層ビジネスの対象とみなした巨大市場としての価値である。しかし、上のような「CO2と地球温暖化を抜きにした開発論」と同様、資源開発と人口増加はアフリカの持続可能な開発の要因にならない可能性が高い。

現在、国際的な開発枠組みであるミレニアム開発目標(MDGs)を実現すれば、アフリカ開発も実現できるという認識が開発分野で広く認められつつある。また、第5回アフリカ開発会議(TICAD V)もアフリカ開発の明るい側面を世間に知らしめる役割を果たした。しかし、本誌前号で神戸大学・高橋基樹教授が指摘したとおり、開発の障害となる条件について十分な議論がなされているとはいえず、あまりにも楽観的な風潮には危惧を覚える。

2. フード・セキュリティとは

フード・セキュリティ(食料安全保障)については、多様な定義がある。また、それを達成する手段も、1996年の国連食糧農業機関(FAO)の世界食料サミットにおいて、「穀物の安定供給中心」から「さまざまな食料を総合的に組み合わせて、人間の生存を確保する」とその定義が拡大され1)、多様な手段があることがわかっている。しかし、フード・セキュリティをもっとも単純にとらえれば、それは「人口を支えるだけの食料が供給できるか否か」という問題に抽象化できる。

人口問題も同様である。この問題は、まさしく人の生き方そのものに深くかかわり、その分析は多様な範囲に及ぶ。しかし、地球人口の規模という視点でとらえたならば、「出生」と「死亡」だけがその人口規模を構成する要素であり、それ以外の要素はない。そして、地球の生態学的な扶養力の限界というものも、どこかに必ず存在することは否定できない。つまり、食料問題も人口問題も、その枠組みは極めて単純にとらえることができる。

3. 国際的な条件に深く依存しているアフリカ開発

アフリカの場合、前述の高橋論文にみるように、その歴史的経緯から農業開発は自給的な主食を中心にというよりは、ガーナなどのカカオ、あるいはセネガルやガンビアのピーナッツに代表されるように、商品作物を中心に行われた。これがアジア、とくにモンスーンアジアにおける農業開発との大きな違いといえる。辻井博の論文2)にみるように、モンスーンアジアの主食であるコメは大半が生産国で消費され、コムギやトウモロコシと比べ圧倒的に少ない割合しか貿易されない。この特性から、需給変動はコメの国際価格の大きな変動をもたらす。しかし、言葉を換えれば、モンスーンアジアでは基本的に自国の主食は手当できているということでもある。

アフリカの場合は近年の経緯をみても、世銀による構造調整などのなかで、新古典派経済学理論に基づく比較優位の原則が原理的に適用された。その結果、「商品作物を輸出して、主食を輸入するほうが経済的に合理的である」という経済政策が取られた。この意味で、アフリカのフード・セキュリティは、他国が主食を輸出してくれるということを前提としている。

新古典派のなかでは正しいはずの理論だが、これはあくまで輸入する資金がある、そして輸入できる食料が存在することが前提の議論であることを忘れてはならない。フード・セキュリティ議論でよく言及されることだが、「食料は余っていれば市場原理が適用される商品だが、不足すればまさしく命を左右するものとなり、市場原理が適用されない性質のもの」である。少なくとも、世界規模で不足すれば、国際市場からの買付が非常に困難になる。

こうした状況で頼りになるのは、あまり市場に乗らない各国の自給的な食料の生産であるが、アフリカでは前述のように、伝統的な主食は農業開発から取り残されてきた。その結果、少なくともモンスーンアジアに比べて、自給的な食料生産で不足を補う余地が小さく、フード・セキュリティのレジリエンスとでもいうべきものが小さい。

4. 世界のフード・セキュリティ

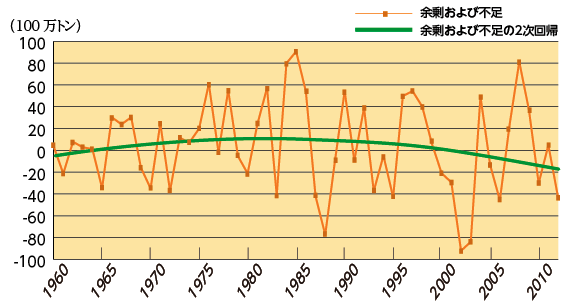

ここでは問題提起が主眼であることから詳細な議論は避けるが、世界のフード・セキュリティは楽観を許さぬ状況にある。図1に、世界の穀物の生産と消費の差分、つまり世界的な穀物在庫の年次推移を示した(減少傾向を明確にするため、敢えて2次回帰を求めた)。2003年以降、「緑の革命」以前は食料不足が深刻な状況を呈していた1960年代の水準を下回りつつある*1。

FAOなどは農業への投資の不足によって食料生産の伸びが抑制されているとして、農業研究への投資を呼びかけているが、はたして「農業技術への研究投資の不足の結果」なのか、あるいは「農地を大規模に拡大できる余地がすでに残されていない結果」や「土地の限界生産力に達しつつあって、単位面積当たりの収量を改善できる余地がなくなってきた結果」なのか、その要因の特定が十分になされていないのではないだろうか。しかし原因はともかく、図1にみるように世界の食料需給は厳しさを増している。つまり、世界の食料余剰を前提とするアフリカのフード・セキュリティは、その基盤が揺らいでいるのである。

5. アフリカの人口増加と食料生産

先進国を中心に少子高齢化が進んではいるが、世界的には人口増加が続き、その多くがアフリカで生じることになる*2。現在のアフリカの多様な課題は、実は人口密度の希薄さ、逆にいえば希薄な人口密度しか支えられなかった生態的条件に起因すると考えられる。さて、アフリカはこの人口増加に耐えられるのだろうか。前述のように、フード・セキュリティが人口と食料供給の関係で決まるとするならば、アフリカのフード・セキュリティ問題は楽観を許さない。

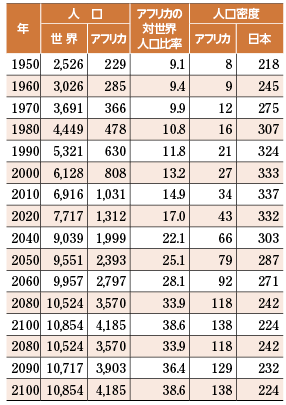

表1は、世界人口に占めるアフリカ人口の比率とアフリカの人口密度の推移を、予測も含めて示したもので、歴史的にみればアフリカは広大な面積に、比較的少ない人口が居住する地域であったことがわかる。1950年でみれば、日本は1km2当たり218人であるが、アフリカはわずか8人である。 歴史人口学的な検討は行わないが、日本の江戸中期以降の人口密度が100人程度であったことを考えれば、全く違う条件のもとにあったことがわかる。日本は平地の比率が少ないため、実感としての人口密度はこの3倍程度と考えてよいかもしれない。アフリカの場合も同様で、砂漠や乾燥地域がその2/3を占めている。現実的に砂漠や乾燥地域の人口扶養力は、降水の潤沢な地域に比べれば、きわめて低いものとなる。したがって、アフリカの耕作可能な地域、つまり砂漠や乾燥地域以外の人口密度は3倍程度にして考えてみたほうが正しいのかもしれない。 |  表1

アフリカの対世界人口比率および人口密度 (単位:100万人 % 人/km2)

出所: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2012 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm。および同データより筆者作成。 |

その意味で、全体の土地面積で人口を割った人口密度の変化は、アフリカの現実にとっては数値以上に厳しいものとなる。希薄な人口密度に適合していた社会制度をはじめとする諸システムが、人口密度が大きく増した社会に適応できるかといえば、決して容易なことではない。

この対極にあったのが日本で、歴史的に高い人口密度にいかに対応するかという視点から、社会構造を築いてきたといえよう。たとえば、衛生上の問題があったにしても、下肥として人糞を利用していた。これは限られた農地の生産性を上げるために、窒素、リン酸、カリの3大栄養素をはじめとするミネラル、微少栄養素を農地と人、とりわけ都市住民との間で循環させる地力維持システムであった。ちなみに江戸時代の長屋のオーナーの主な収入は、当然に家賃であるが、それに次いでいたのが下肥の収入であったという。

さて地質学的にみれば、アフリカは人類発祥の地といわれる東アフリカ大地溝帯を除いて、安定地塊が広がり、土壌のミネラルは表土に乏しいといわれ、生産性を支える基本的条件が楽観を許さないことはよく知られている。一方、日本は環太平洋火山帯にあり、アフリカ大陸に比べれば地下からのミネラル供給を受けやすい恵まれた条件のもとにある。その日本でも高い人口密度を養うために、下肥の利用をはじめ、徹底した努力がなされてきた。現在、国際的な農業交渉で非効率の象徴とみなされているかのような中山間地の棚田も、飢えを克服するために土地生産性の高い水田稲作を行う必要があって、膨大な労働を投入した歴史的な成果といえる。

しかしアフリカでは、このような対処はなされていない。国連人口基金の『世界人口白書2007』で取り上げられているとおり、アフリカでも人口増加の結果、都市への人口集中が起こり、この人糞の処理が公衆衛生上の課題となっている。ミネラル循環という視点からは貴重な資源が、処理の対象物としかみなされていない。本来、表土にミネラルの乏しい地域で、一方的な地力の流出が続いているわけである。このように、歴史的に人口密度が希薄な地域において形成された価値観を変えるのは容易なことではない。

6. 人口の安定化が不可欠

述べてきたようにフード・セキュリティという視点からすれば、アフリカ開発の基本的な条件として、「自給的な食料の生産力の増強」と「人口の安定化」が絶対的なことになる。しかし人口が増加するなかで、経済を維持するという目的からいえば、商品作物から自給作物への作付転換という選択肢は難しいのであろう。

一方、商品作物が期待されるほど生産できない地域もあり、そうした地域ではその栽培環境に適合した自給的食料の生産を強力に推進していくことなどが求められる。その意味でも、日本が続けてきたネリカ米や主食生産のための技術支援の重要性、また農民組織育成の重要性などについて、各国の指導者の理解を得るための努力が、いっそう求められることになろう。こうした農業生産力の増強に加えて、人口安定化のための努力が必須となる。

さて、この人口安定化に不可欠なのが「人口転換」である。一般に開発経済の分野では、経済開発がなされれば多産多死から少産少死への人口転換が起こると楽観的に信じられ、その仮説が無条件に適用されているような現状がある。日本などの経験では、経済発展と人口転換の相関は明らかに認められ、この日本の経験が、東アジア、東南アジアへと移転され、発展途上国の人口関連の政策とプログラムを形成していった。

しかし、アジア全体の人口転換を研究してみると、経済的発展があっても人口転換が進まない事例があり、経済的な人口転換理論の例外となっていた。人口転換は「多産から少産への出生転換」と「多死から少死への死亡転換」という、二つの要素が組み合わさって生じる。

死亡転換は、別名、疫学的転換といわれるように公衆衛生や医学的なサービスの普及で生じる。簡単にいえば、自殺を除いて死亡は個人の意志が関係するものではなく、医療技術、栄養などを中心とした改善がなされれば急速に減少する。

これに対して出生転換は、個人の価値観に依存し、意識的であれ、無意識的であれ、出生には個人的な、または社会的な価値観が反映される。つまり、出生が変化するためには、人々の考え方や世界観の変化が必要とされる。

発展途上国における人口増加の主な原因は、死亡転換が先に進んで、出生転換が遅れることにある。欧米では、公衆衛生技術の進展が欧米自身で生み出されたこともあって、両者がある程度は同時に進んだ。これに対して、アジアもアフリカも外部から技術が導入された結果、死亡転換が先に進み、出生転換が遅れた。

このように考察してゆくと、経済的人口転換が単純に適用できない理由が明らかになってくる。たとえば、石油などの資源によって経済成長を遂げた西アジアでは、1人当たりの国内総生産と人口転換はあまり相関しない。つまり、資源という人々の行為にかかわらない形での経済的な豊かさは、出生転換にあまり影響しないのである3)。

これは、現在のアフリカにもそのまま当てはまる。前号での高橋教授の指摘にあるように、アフリカの経済的なブームの中心は石油などの鉱物資源を核としたもの、または外国からの投資によるものであり、内発的な発展、人的資源の開発などによるものではない。したがって、アフリカの場合、経済発展が人口の安定化につながらない可能性が高いのである。

7. マルサスとリカード

実は人口問題と現在主流となっている新古典派経済学とは、あまり相性がよくない。これは古くから引きずられてきた議論でもあり、リカードが創始した比較優位の原則とマルサスの問題意識はまだ折り合いがついていないといえる。リカードが経済学の枠組みのなかでの最適化の問題を扱うのに対し、マルサスは経済学の枠組みの外の問題を扱っているともいえる。

「人口は制限されなければ幾何級数的に増加するが、生活資源(食料)は算術級数的にしか増加しない。そこで必然的に生じてくる飢餓が、人々を悪徳に走らせる」というのが、人口論の創始者であるマルサスの問題意識であったことはよく知られている。これに対し、ワールドウォッチ研究所を創設したレスター・ブラウンは“Beyond Malthus”4)(邦題『環境ビッグバンへの知的戦略─マルサスを超えて』)のなかで、現在の人口問題はマルサスが指摘した状態よりも、はるかに深刻な状況にあることを指摘している。それは、大規模な農地の開発がすでに期待できないなかで、増加する人口に食料を供給するための手段は、単位面積当たりの収量の増加しかないということである。しかし世界の動向をみれば、さまざまな要因から、20世紀後半のような単収改善は期待できないことが広く認識されている。また、アジアで成功したといわれる「緑の革命」をアフリカで実現することは、その土壌や降水量といった自然条件の制約、不十分なガバナンス能力、人的資源開発の遅滞などの問題から、決して楽観できる状況ではない。

しかし現在の国際貿易にしろ、開発経済にしろ、前提としているのは新古典派の経済学理論であり、近代経済が社会に成立したなかでの議論である。そこでは、人口増加の結果、食料が不足する、つまり食料が商品でなくなる可能性はあまり考慮されていない。現在の開発経済の枠組みのなかでは、経済外的な環境制約条件についても、あまり考えられていないといえる。

アフリカ開発を行う場合、その食料生産の基本的条件の厳しさ、また希薄な人口密度のなかで築かれた社会制度など、既存の開発経済が前提としている枠組みに入らない条件が数多く存在する。このような現状のなか、フード・セキュリティを確保するという視点から考えた場合、はたして既存の開発経済の枠組みが適合するのか、深刻な疑問を避けて通れない。

いま国際的な開発枠組みはMDGsに含まれる開発目標を達成することで、持続可能な開発が実現されると楽観的に展望しているが、MDGsを分析すると、そのための必要資金は、比較優位の原則に基づく自由貿易の推進がもたらすと考えられていることは、あまり注目されていない5)。

現在の人口増加や環境負荷を考えた場合に、はたして自由貿易体制がそれを支えられるのか、つまり自由貿易体制を可能にする条件が維持できるのか疑問がある。そして開発の条件となるMDGsが自由貿易の推進によってしか賄われないものであるとするならば、まさしく論理は堂々巡りに陥ってしまうのである。

8.持続可能な開発を目指して

では、アフリカにフード・セキュリティを実現するためには、どのようにすればよいのであろうか。敢えて簡単にいえば、アフリカの指導者が「アフリカで人口が安定しにくいと考えられる理由」と「貿易理論に基づいた商品作物中心の農業生産だけではなく、在来の主食やネリカ米の生産などを担う自給的農業の発展が必要であること」を理解し、対策を取ってゆくことが必要である。そして、開発を行うための理論的枠組みの前提が妥当か否かという議論が、改めて必要になる。その意味では、まさしく古典的ともいえる「持続可能な開発」とは何かという視点から、議論を吟味し、改めて展開する必要があるのではないだろうか。