1.西アフリカの環境問題

西アフリカの半乾燥地域はサヘル地域とよばれ、風雨や人為的な要因による土壌侵食によって、砂漠化が進んでいる。かつて栽培植物学の中尾佐助が「人類史上重要な農耕起源の地」と位置付けたこの地域は、雑穀栽培を中心とする伝統的な農耕が続けられてきたが、この100年間は、自給自足さえも、ままならない食料安全保障の危機にさらされている。

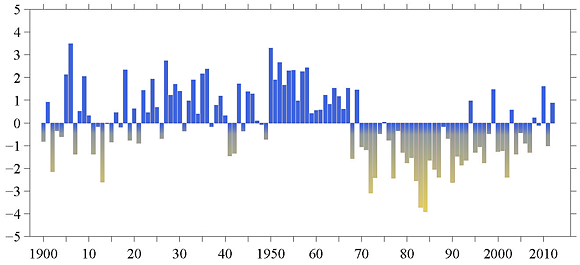

砂漠化を進める干ばつは、遅くとも17世紀からこの地域で始まっていたとされているが、頻度が高まったのは19世紀末からで、1910年代、1940年代そして1960年代末・1970年代・1980年代の3度の長期干ばつの後には、それぞれ深刻な飢饉が起こっている(図1)。

0cm線は、このグラフの測定値の基準となっている、ワシントン大が設置したサヘル地域14か所の測定値の1950-79年までの該当地域の年降水量の平均値を示している。グラフの伸びは、その平均値に比した多少を示す。基準を1950-79年にしているのは、その間のデータ精度がもっとも高いためとされている。

1960年代末から1980年代にかけてサヘル地域で起こった干ばつは、10万人に及ぶ死者と75万人の食料援助依存者そして5000万人の生活に影響を与えたとされている。サヘル地域に位置するモーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ニジェールそしてチャドの人々が主たる被害者であった。

2010年2月から8月にかけて再びサヘル地域を干ばつが襲い、モーリタニア、セネガル、マリ、ブルキナファソ、ニジェール、北部ナイジェリア、北部カメルーン、チャド、スーダンといった国々の深刻な食料不足をまねいた。

2.砂漠の自然観

上記のように、干ばつを繰り返し経験してきた西アフリカ農民の「自然」に対する考え方は、人知を超えた神聖で、畏怖すべきものととらえる傾向がみられる。西欧社会思想においては、人間が自然に働きかけをする関係と構造が支配的であることから考えると、全く逆の発想である。十九世紀半ば過ぎにチャールズ・ダーウィンが登場し、西欧社会思想が育んできた理性的な「人間─自然」観は覆された。人間はあくまでも自然の一部にすぎないという、今となっては当たり前の思想は100年前の西欧中心主義的な世界基準では新しい考え方だったようだが、西アフリカの人々はすでに、経験からそのことをわきまえていたと推測できる。

筆者が1996年から98年まで、協力隊員として一緒に暮し、その後も断続的に調査で訪れ、親交を温めてきたザルマ社会の人々(写真1)は、現在、総人口が約566万5000人、そのうち550万7000人がニジェールの西部地域を中心に暮し、その他ナイジェリア(11万3000人)、ベナン(3万8000人)、ガーナ(6900人)、ブルキナファソ(1100人)に分布している。ニジェール以外の人口分布は、恐らく出稼ぎで移動した人々が移住先に定着した結果を反映していると考えられる。

ザルマ語はニジェールでハウサ語に次いで二番目に多くの人々が使用している言葉で、同語で「緑生い茂る自然」は、saaji(サージ)あるいは ganji(ガンジ)で、後者は「精霊」を意味する用語もあてはめられている。

[例文 01]

| ワート | ガンジ | ハーミゼイ | ガ | バ | ガンジョ | ラ |

| waato, | ganji | hamiizey | ga | ba | ganjo | ra. |

大昔、野生動物たちは、緑の中で、それぞれが主のように生きていた。

ganji(ガンジ)には精霊という意味があることから、ザルマの人々が内面的にも自然を畏敬の念でとらえていることは想像に難くない。砂漠化は恒常的な現象で、ザルマの人々にとっては、いまに始まった問題ではない。そうしてみれば、地球環境問題としての砂漠化現象は、彼らにとっては押しつけの世界基準によって、差し迫った重要問題になっているのにすぎない。

ザルマの人々は、砂丘の拡大を昔から見て生活してきた。そのとらえ方の一側面を、彼らの言葉から類推できる。

[例文 02]

| イル | ラーボ | クル | ターシ | ノ |

| il | laabo, | kulu | taasi | no. |

私たちの土地は、どこへ行っても砂しか見ることができない。

飢餓そのものは、砂漠化以外の理由によっても起こることがわかっている。感染症、貧困、紛争など、西アフリカの人々が飢餓に苦しむ原因となってきた要因は、さまざまに挙げることができる。

3.言語文化に埋め込まれたサヘルの自然環境

飢餓が社会現象となって広がると飢饉とよばれる。図1の降雨量の推移から読み取れることは1960年代末以来、およそ40年間にわたっては降雨量の少ない年がほぼ継続してきた時期であること、一方で1920-40年、1950-60年の間は農耕作にとっては比較的良好な水準の降雨が得られた時期であったということである。つまりサヘル地域では、降雨の少ない時期と多い時期は交互に繰り返され、それに呼応するように飢饉が繰り返されてきた。

[例文 03]

| カイディア | ワーテ | ノ | ボレイ | ガ | ドゥマ |

| kaydiya | waate | no | borey | ga | duma. |

毎雨季に人々は種をまく。

ザルマ語で乾季はkoogandi(コーガンディ)あるいはkwaari(クワーレ)、雨季はkaydiya(カイディア)と呼ばれる。彼らの生態学的な時間は、このkwaariとkaydiyaの2つの時期によって構成され、しばしば1年の間でも雨季がどうだったかを話題にすることにより、過去のある年を特定し、話題が共有されることがある。

ザルマの人々は、飢饉の年にもそれぞれ名前を付けてきた(表1)。その名前の意味を考えて、思い出すことにより、飢饉が起きた年の集団記憶は共有されている。こうしたこと自体、飢饉という現象がザルマの人々の文化的な生活様式の一部として、取り込まれてしまっていると理解できる。

表1 ザルマの飢饉の歴史

| 飢饉の年 | ザルマ語名 | 意 味 |

| 1890以前 | dasay | 一度限りの巨大な飢饉 |

| 1890‐92 | gaasu bargu | カラバスを砕くような飢饉* |

| 1901 | ize neera | 子どもを売りとばすような飢饉 |

| 1914‐15 | nooru ba nyayze | 親よりも、お金が大切になった時期 |

| 1930 | suudan beeri | 西スーダンで起きた飢饉 |

| 1931-32 | wande waasu | 嫁と別れざるを得ない飢饉 |

| 1937 | naanay feeri | もう人が信じられなくなる飢饉 |

| 1942 | yeda kona jiiri | イェダの市場で穀物を探し続けた年 |

| 1954‐55 | garo jiiri | ダホメー(ベナン)からのマニオック(キャッサバ)粉が貴重だった年 |

| 1965‐66 | banda bari | 皆が背を向け、連帯よりは生き延びる策に走った年 |

| 1972-73 | dabari ban | 手だてがもう無くなった年 |

| 1974 | haama jiiri | ソルガムの年 |

| 1984 | dazay | 人々が散りぢりに逃げた年 |

| 1984‐85 | ce tafa | 足が、すり減った年 |

| 1987 | ナシ | ─ |

| 2005 | ナシ | ─ |

また、飢餓対策のために彼らが採っている木の実、葉、さやの部分を示す言葉もあり、食べ方も工夫されていることから、飢餓対策の手段も文化の中に埋め込まれているものと考えることができる(表2)。

表2 飢餓対策の植物

| ザルマ語名 | 学名 | 食べ方 |

| anza | Boscia Senegalensis | フチョウソウ科の一種。実を食べる |

| deeli-nya | Combretum nigricans | 樹液をガムみたいにして口に含む |

| dule hanam | Leptadenia hastata | 葉と実が食用 |

| fuubay | Amaranthus graecizans | 葉を食用とする |

| gansi | Panicum laetum anabaptismum | フォニオ |

| garbay | Balanites aegyptiana | 実を食用とする |

| hanguwa | Nymphaea maculata | さやを食用とする |

| kasi | Tapinanthus gloriferus, dodoneifolius | 葉を食用とする |

| ko-nya | Adansonia digitata | 葉と実が食用 |

| tokay | Diospyros mespiliformis | 実を食用とする |

4.多様化する農村生活

西アフリカでは昔から自給作物栽培が主流の、家畜飼養も導入した複合農業が行われているが、農業経営の近年の実態は多様化している。新自由主義的なグローバル経済が農村にも浸透してきた結果、農民の生計戦略上の選択肢が増え、専業農家の割合は少なくなってきている。それと連動して、昔は大家族制度で共同の畑を耕す集団労働が行われてきたようであるが、いまは農村でも核家族化が進み、共有地や共同作業が減少し、土地の細分化も進み、集団労働が少なくなった。

農村世帯の収入変化の研究者の間で指摘されているのは、出稼ぎや非農業就業の割合が増加していることである。たとえば、手工業やタクシー業の経営、マイクロ・クレジットなどをはじめとする個人金融などをしながら現金収入を得て、農業は繁忙期に専念するパターンがみられるようになってきている。村を出る出稼ぎと、村を出ない非農業就業の比較をすれば、アフリカの場合は出稼ぎによる送金よりは、現地で農業以外の仕事をしている人々が増えているとされる(表3)。

5.砂漠のレジリアンス

サヘル地域の人々への農業の技術移転を通して著者が学んだことは、多々あるが、概括するならば、彼らは「簡単には揺るがない彼らの自然観」をもっている、ということである。したがって、技術移転の場面において、「よそ者」は簡単には受け入れられない。

[例文 04]

| アンナサーラ | シ | テ | ボロ | ビ | ボロ | ビ | ノ | シ | テ | アンナサーラ |

| annasaara | si | te | boro | bi, | boro | bi, | no | si | te | annasaara. |

白人は黒人ではないし、黒人は白人ではない。

援助をする側は、とかく援助をされる側の考えや価値観に考えを及ばせることを、おろそかにしがちであるが、残念ながら著者がかつて関わった開発プロジェクトにおいても、そのことは例外ではなかった。

砂丘固定のための植林技術の一つとして、プロジェクトが注目したユーフォルビア・バルサミフェーラ(Euphorbia Balsamifera 以下、E.Balsamifera とする)の挿し木技術があった(写真2)。 E.Balsamifera は、アラビア半島からサハラ砂漠、サヘル地域そしてカナリア諸島まで生息しているトウダイグサ属の低木で、乾燥に強く、枝を切ると乳液状の樹液が出る。ニジェールでは、ハウサ社会の人々が住む東部では、畑の周りなどに、この E.Balsamifera が植林されている箇所が多かったが、私たち日本人が接していたザルマ社会では、いまひとつ浸透していなかった。

それでも著者の所属していたプロジェクトが、技術の容易さ、自生する E.Balsamifera の多さから、「この挿し木プロジェクトを、薦めないわけにはいかない」と判断し、「子どもにもできる」挿し木技術として、少しでも関心を示した農民にはデモンストレーションを行っていった。

しばらく経って、この挿し木を実践している農民から、「せっかく子どもたちと砂丘に挿し木をしたのに、夜の間に折られたり、抜かれたりしている。何とかしてほしい」という相談が舞い込んだ(写真3)。

日本人は事態が理解できず、現場調査をするとともに、挿し木を実践している農民の村や周りの村の人々に聞き取り調査をしていった。徐々に明らかになったことは、この挿し木が意外なところで、村民に被害を与えているということであった。

挿し木をされた E.Balsamifera は、短期間で低木に成長し、日中の砂丘上にそれまでなかった木陰を生んだ。その木陰で涼むためにネズミ、サソリそして毒ヘビといった危険な小動物が集まりはじめ、夜になると、この根元から徘徊するようになった。

一方、砂丘には昔から子どもたちが、マラリア対策として、夜にはゴザを敷いてそこで寝ていた。川沿いの彼らの家は、湿気もあってハマダラカの温床だったからである。夜、子どもを砂丘に寝せる習慣は、ニジェール川沿いに昔から住んできた、ザルマの人々の知恵であった。

しかし、挿し木で大きくなった E.Balsamifera の根元にゴザを敷き、寝ていたら、運悪く毒ヘビにかまれかけた子どもがでてきてしまった。これでは、農民も黙って挿し木を見ているわけにはいかなくなったということである。

私たち日本の協力隊員は、この事実を知り、村人が挿し木を折ったり、抜いたりする行為が、ただのいたずらではなく、子どもたちを守るためのやむを得ない行為であったことを理解した。また、もう少し注意深く村人の生活事情を把握していれば、むやみに挿し木を薦めずに済んだのではないかと反省もした。

開発をされる側は「よそ者」を注意深く観察している。サヘル地域は、過去より異種混交の人々が出会う場でもあったわけで、白人が来る前から、「よそ者」を受け入れることに、豊かな経験を積み重ねてきた。白人が開発を始めてからも、一方で白人がもたらす珍しい技術や知識に驚きながらも、彼らの目線で注意深く観察することも忘れてはいなかった。

[例文 05]

| チミ | シ | ンワ | ア | シ | ハーランディ |

| cimi | si | nwa | a | si, | haarandi |

真実自体が、何か人を喜ばせたり笑わせたりするようなことはない。

この例文05は、「あるがままの真実を見極めよ」という含意の、ザルマの諺である。彼らの「よそ者=yaw(ヨウ)」への姿勢を裏打ちしている言葉である。開発は彼らの言葉では「bon feeri goy (ボン フェーリ ゴイ) =頭を閃(ひらめ)かせる仕事」であり、思考のうえで納得ができなければ、受け入れられない種類の仕事である。だから、時間がかかっても納得するまでは、「よそ者」のすることをすんなり受け入れてはいけないのである。

とはいえ、サヘル地域の人々は生活の変化に対して柔軟さも備えている。「よそ者」の技術が目に見えて新しい効果をもたらすことがわかれば、彼らはそれを進んで自分のものにしようと努力するのである。

先の挿し木の事例で説明すれば、上記のような実害もあって、なかなか浸透しなかった。あるときにザルマの農民を、ニジェール東部の農業先進地域に連れて行き、この技術が普及している地域のハウサ社会の農民と話をしてもらった。すると、何人かの農民は、見学後に挿し木を実践するようになった。砂丘でも子どもがゴザを敷いて寝ないようなところならば、挿し木が可能と考えて砂丘固定のための植林を続けたのであった。 E.Balsamifera はザルマ語ではbarre(バッレ)と呼ばれ、挿し木は昔から細々と行われてはいたようだ。

[例文 06]

| アイ | ナ | アイ | カロ | ウィンディ | ンダ | バッレ |

| ay | na | ay | kalo | windi | nda | barre. |

私は、自分の畑の周りに E.Balsamifera を植えて囲いにした。

ザルマをはじめとするサヘル地域の人々にとって、砂漠化はいまに始まった問題ではない。「よそ者」として受け入れられながら、彼らと一緒に開発に取り組む可能性があるとすれば、それは彼らの自然観や価値観を尊重したうえで、お互いにとって利益になるような技術なり方法論なりを模索していく必要がある。近年、彼らの生活に起こっている変化をみるに、彼らも厳しい自然環境に合わせ、くわえてグローバリゼーションとも歩調を合わせながら、生計戦略を多様化させていることにも注意しなければならない。

援助する側が、される側の生き延びるための戦略を十分に理解せぬままに、技術協力をそのまま押し付けるようでは、開発援助は逆効果となる。彼らは自らの力で砂漠における暮しのレジリアンスを構築しているのであり、それを後押しするような技術援助や経済的支援が求められているのである。