1.はじめに

2004年新潟県中越地震はマグニチュード6.8を記録し、中山間地の大規模な斜面崩壊や震度7の強震動を受けたダムが損傷するなど、個別施設に甚大な被害が発生した。その後も、新潟県中越沖地震、能登半島地震など北陸地方から東北地方にかけてマグニチュード6を超える大きな地震が頻発している。また、ゲリラ的な局所的集中豪雨も各地で頻発し、時間雨量50mm以上という激しい集中豪雨の発生は2004年に450回を記録しており、1996年の260回の約1.7倍に達するなど、自然現象の変化も顕在化している。

2011年3月11日に発生したマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震は、周知のように東北から関東地方にかけて甚大な被害をもたらした。地震の規模としては、関東大震災のマグニチュード7.9を上回る日本国内観測史上最大で、世界でも4番目に相当する。震源に近い海岸線は津波の遡上によって、海岸堤防が崩壊するなどの大被害とともに、農地や集落が壊滅的な被害を受けて、今なお多くの地域で復旧の目処が立っていない。

東日本大震災は、最近の1995年兵庫県南部地震や1993年北海道南西沖地震と比較して、地震動の継続時間などの特性に大きな特徴があるとともに、津波は北海道から関西に至る太平洋側の沿岸域にまで及び、東北および関東の海岸部の農漁村を含む地域全体に甚大な被害が発生し、生産活動などの基盤となるあらゆる施設や住民活動が大きなダメージを受けている。このような大規模で広域的な災害に至っては、被害のあった施設や農地を元の状況に単純に戻すという従来の災害復旧では、農村地域の健全な復旧は極めて困難である。地域全体の将来にわたる振興の基盤を築くという、明確な方向性を持った復興を目指すことがとくに重要である。

農村工学研究所では、地震と津波により被災した農村地域の被害状況の把握と二次災害の防止のための緊急調査を実施し迅速な復旧・復興に向けた調査・支援活動を行っている。本報告では、東日本大震災での農村地域の被害状況の特徴を紹介し、損傷を受けた個別施設の復旧技術や課題などについて報告する。

2.地震と津波の概要

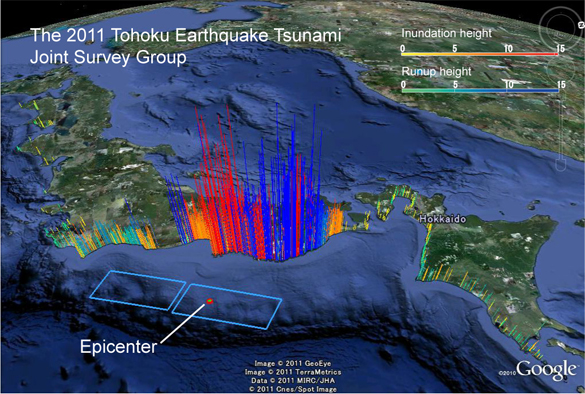

2011年3月11日 14時46分に発生した地震は、2011年東北地方太平洋沖地震と命名されている。その震源位置は三陸沖(北緯38.0度、東経142.9度)、深さ約24km、マグニチュードは9.0に及んだ。宮城県の栗原市築館では震度7を記録し、震度6強の強い揺れは宮城県、福島県、茨城県、栃木県に至る広い範囲で観測されている。また、図1に示すように太平洋沿岸を中心に高い津波を観測し、10mを超える浸水高さは岩手県の全域から宮城県南部にまで広がっている。

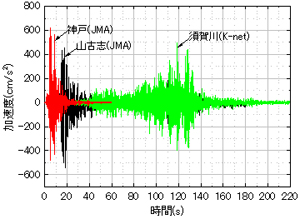

各地で観測された地震動の強震記録は、周期が1秒以下の短周期が卓越しており、地表面に建設される低層の建物の大きな被害に結びつく周期1〜2秒の範囲の応答はさほど大きくなく、1995年兵庫県南部地震と異なる特性を示している。 |

図2 地震動の比較

出所: 独立行政法人 防災科学技術研究所のK−netデータを使用:http://www.bosai.go.jp/ |

3.被害の概要

東日本大震災の被害は、東北から関東、東海地方にまで及んでいる。農林水産関係の被害総額は4月14日の段階で1兆4298億円に達し、農地の損壊が2062か所、3755億円、ダムやため池、パイプライン、水路などの農業用施設等の損壊が1万546か所、3051億円と際立っている(表1)。

表1 推計震度分布に基づく震度階ごとの施設数(ダム、頭首工)

| 県名 | 総施設数 | 震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |

| 青森県 | 197 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

| 秋田県 | 268 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |

| 山形県 | 269 | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | |

| 岩手県 | 127 | 41 | 61 | 14 | 0 | 0 | |

| 宮城県 | 282 | 14 | 36 | 192 | 35 | 1 | |

| 福島県 | 237 | 28 | 101 | 81 | 5 | 2 | |

| 茨城県 | 343 | 135 | 124 | 27 | 1 | 0 | |

| 千葉県 | 417 | 246 | 97 | 9 | 1 | 0 | |

| 栃木県 | 126 | 53 | 31 | 30 | 0 | 0 | |

| 群馬県 | 111 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | |

| 埼玉県 | 152 | 87 | 32 | 0 | 0 | 0 | |

| 新潟県 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

今回の地震では、津波の発生によって海岸堤防が損傷し、後背地が広い範囲で浸水する被害が生じている。青森から千葉に至る太平洋側の6県での浸水面積は5万6100haに及び、農地の浸水面積は実にその50%に相当する2万3600haになっている。とくに岩手県、宮城県、福島県は海岸堤防が破堤している区間が多く、海水の浸入によって海岸線の農地は壊滅状態となっている。さらに、岩手県、宮城県の太平洋側海岸部は、地震によって陸地が海側へ大きく移動し地盤沈下を生じているため、浸入した海水の排水ができないなど、地震と津波による多重災害を受けている。

4.施設被害の状況と復旧

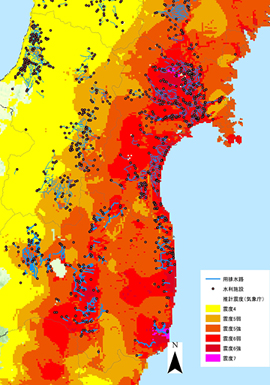

図3に示すようにダムやパイプラインなどの農業水利施設が流域を中心に整備されており、農業基盤を構築している。施設の安全性点検を要する震度4以上の地域は極めて広範囲で、震度6弱でも茨城県までの施設が緊急点検を要する状況となっている。基幹的な農業用施設の被害の特徴を下記に示す。 |

図3 推計震度分布と農業用施設

出所: 施設位置情報は(財) 日本水土総合研究所の水土図鑑GISデータを使用、推計震度分布は気象庁発表のデータを使用 画像を大きく表示 |

4.1 ダムの被害状況

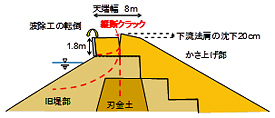

| 福島県の堤高28.8mの中央遮水型ゾーン型フィルタイプの貯水池の被災状況を写真1に示す。本貯水池はため池として供用されているが堤高が15mを越えることから構造上はダムとしての扱いである。1939年に築堤され、1974〜80年にかけて漏水が発生したため漏水対策として、堤体の止水グラウト材*の注入を実施し、堤体の嵩(かさ)上げと洪水吐(こうずいばき)・斜樋(しゃひ)の改修が行われている。ダム堤体の天端に段差(高さ約60cm)を伴う縦断方向に連続する開口クラックが約130mにわたって発生し、天端上流側の法肩(のりかた)部にある波除工が上流側にわずかに転倒した。縦断クラックの段差部は上流側が下流側より低くなっており、図4に示すように上流側の堤体法面にすべりが発生した可能性がある。下流斜面法肩も天端中央部と比較して約20cm沈下し、下流斜面にもクラックが確認されている。 |

写真1 三ッ森ダムの天端に入ったクラック

図4 三ッ森ダムの被災状況

断面図

天端部断面図

|

a)クラック深さの確認と対策

天端に認められた開口クラックは堤体の安全性に直結する現象で、クラックが堤体内部の遮水ゾーンに達するような深いものであれば緊急に貯水を低下させる必要がある。このため、電気探査によるクラック調査を実施し、経時的な変化の計測と解析によって、ほぼ5mの深さまでクラックが到達していると判断された。このため、堤体天端のクラックに雨水が浸入しないようにシートを被せて保護し、クラック最深部の標高よりも低い高さで貯水を維持管理することで管理を継続することとした。復旧までの点検と管理は、以下のような項目で実施している。

(1) 貯水位と漏水量、濁りの監視を実施し、余震時にはとくに注意深く点検を行う。

(2) 漏水に濁りが発生する場合や、クラック幅が広がる場合には、貯水位を低下させる。

(3) 下流域の避難体制等についても確認しておく。

4.2 ため池の被害状況

福島県の震度6強の地域にある本宮町のため池の被害状況を写真2に示す。この青田新池は堤高8.3m、堤長275m、貯水量1万7000m3のため池で、均一型の堤体構造を採用している。

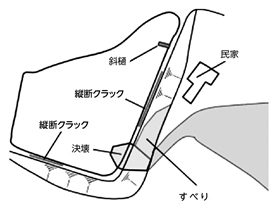

| 堤体は図5の平面図に示すように東側の堤体と南側の堤体で構成される廻り堰で、東堤の左岸側に洪水吐、東堤の中央部に底樋が設置されている。東堤の下流直下には民家がある。東堤と南堤の結合部である屈曲部の堤体が大きく決壊しており、堤体の天端には東堤から南堤にわたってほぼ全面に堤体の軸方向にクラックが入り、東堤の下流斜面(決壊部の左岸側)にはすべりが発生している。決壊による氾濫水は民家の横を通り抜け、下流の水田、ため池(大谷池)に流下したが、決壊による民家への直接的な二次災害は免れた。ため池の貯水は完全に流出しているので、二次災害などの大きな危険性はないが、堤体はすべりが発生して不安定な状態になっているため、降雨や余震によりさらに変形が進む可能性がある。 |

図5 青田新池の被災状況

|

堤体にすべりが発生したとしても、堤体から民家までは十分な距離があり、崩壊土砂が民家を直撃することはない。降雨による堤体の侵食とすべり破壊を防止するため、ブルーシートで民家上部の堤体全体を覆うこととしている。

堤体には、ほぼ全面にわたってすべりを伴うクラックが発生していることを考えると、堤体の地盤材料は施工時よりも大きく緩んで、強度低下を生じていると判断される。このため、復旧の際にはクラックがある部分や緩みの影響範囲を完全に取り除いて、新たに全面改修する必要がある。

4.3 パイプラインの被害状況

福島県の国営隈戸川地区に埋設されている農業用幹線パイプライン(直径1500〜2600mm、全長18km)に大きな被害が発生した。本地区では震度6強を記録しており、幹線パイプラインは漏水9か所、漏水のおそれが3か所、弁室などの構造物周辺の大きな沈下・隆起3か所、パイプラインが横断する道路の沈下3か所、管理用道路のクラック3か所が確認されている。

パイプラインの被災の特徴として、大きな地震動を受けて埋戻し材料として使用していた砂が液状化したことが主原因となりパイプライン全体に大きな浮上と蛇行を生じ、あるいは抜け出しを生じている。同様に重量構造物であるマンホールなどの施設が大きく沈下したことによって、接続する周辺のパイプラインに抜け出しが生じて通水障害を生じている。これらの被害によって、布設替えを要するパイプラインの延長は約3kmに達する。

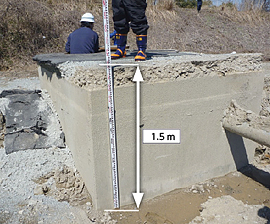

a) 矢吹第2空気弁工周辺のパイプラインの被害 直径2200mmのパイプラインが布設されている道路に、写真3に示すように約1.4kmにわたるクラック・沈下が生じている。クラックの深さは最大で1.6m以上、周辺地盤との段差は最大で0.7m以上である。埋戻し土の液状化に伴ってパイプが大きく浮上したことによって、地表面に大きな開口クラックが生じたものと思われる。 写真4に示すように矢吹第2空気弁工と地盤に1.5mの段差が生じている。空気弁工周辺には噴砂の跡が見られ、液状化により空気弁工が浮上して、埋戻し土が沈下したと考えられる。この区間のパイプは継手部での完全な離脱はないが、大きく変位している箇所もあり、不同沈下した箇所では管内に数十センチの深さで滞水している。なお、パイプの水平たわみ量は3%以内に収まっており、許容の変形量以内である。 |

写真3 道路に生じた亀裂と段差

写真4 空気弁工と地盤に生じた段差

|

復旧に際して、液状化しないパイプライン構造とすることが重要であり、このためには埋戻し材料を以下のように選定する必要がある。

(1) 砕石による埋戻し

平均粒径(D50)が10mm以上かつ10%粒径(D10)が1mm以上の砕石を用いる。

(2) 埋戻し部の締固め

締固め度が90%程度以上であれば、浮上がり等の被害が生じにくい。

(3) 埋戻し部の固化

セメント添加量は、一軸圧縮強度(28日強度)が、現場強度として50kPa*〜100kPaを確保する。

4.4 海岸堤防と農地の被害状況

青森、岩手、宮城、福島から関東の茨城、千葉に至る6県の太平洋沿岸は大きな津波に襲われた。宮城県は、海岸線から低平な農地と市街地が広がっている地域が多く、津波の直接的な被害によって死者と行方不明者がおよそ1万5千人(3月27日)に及んでいる。宮城県の南部に位置する亘理(わたり)・山元地区の海岸延長約5kmは農地海岸で、その後背地は水田やハウスなどの農地が広がっているが、海岸線から最高で5km付近まで達する津波浸水によって壊滅的な被害を受けた。国土地理院によると、津波の浸水面積は、被災地全体で約4万ha、宮城県全体では2万8000haである(3月26日現在)。

この地域には海岸堤防の後背地の広大な農地に灌漑用水を供給するための水路が配置され、海岸部には排水機場を配置して、機能的な農地の地下水位管理を行っている。これらの施設は、津波によって甚大な被害を受けているが、海岸線からの距離によって被害の程度や被災状況が異なる。海岸沿いのほとんどの堤防と排水機場は津波によって完全に崩壊・浸水し、機能が消失している。堤防が損壊し海水浸入によって地域の排水ができないことに加えて、地域全体の数十センチの地盤沈下によって海水が陸地に広く浸水し、排水ができない状況が継続している。

(1)宮城県亘理・山元地区の被害状況

宮城県亘理・山元地区は、農地面積が4080haで、そのうち水田が3460ha、畑が620haである。地区内の灌漑排水施設では、水路や排水樋門の障害物による破損、地盤沈下等による排水不良のために農地の水没箇所が広く残っている。今年度に新築された牛橋排水機場は、写真5に示すように津波により完全に破損したが、3階にテレメーターシステムを設置するためのコントロール室を設置していた。これが功を奏し、14名がここに避難して一命をとりとめた。地面から6m付近まで津波が来たということで、津波波高は10〜15mであると推定される。地区内にある揚水機場も水をかぶっており、コントロール室は障害物が侵入し破損している。 写真6に示すように、排水路にも大量のガレキが堆積し排水機能が失われており、降雨時の通水阻害による地区全体の排水障害に被害が拡大することが懸念される。ただし、津波浸水を受けた農地でも、水路の崩壊は海岸線に接する一部施設の限定的な損傷にとどまり、農地の畦は大きな侵食を受けた痕跡は見当たらない。津波の減勢を対策に盛り込むことによって、農地そのものの流失を防ぎ、さらにガレキなどの流入を防止するなどの段階的な減災対策を各所に設けるなどの多重防護施設の構築によって、迅速な営農再開などの道筋が築けるものと思われる。 |

写真5 建物の3階付近約6mまで浸水

(亘理土地改良区管内 山元地区)  写真6 地区内排水機場の被災状況

(亘理土地改良区管内)  |

(2)岩手県の海岸部の被害状況

岩手県の特徴として、図6に示すように海岸線が入り組んでおり湾奥の扇状地を生活と生産の場としており、限られた比較的平坦な地を漁港や生産加工施設、市街地、農地、住居に利用している。このため、地形的な制約を受けて海岸線に近い範囲に密集した地域デザインとなっており、このことが津波による直接的な被害が大きくなった要因でもある。さらに、リアス式海岸特有の湾の形状と海底地形の相乗的な効果によって、津波が極めて大きく増幅し、大きなエネルギーを持ったまま陸地を遡上するという、重大な特性を抱えた地域であることが、必ずしも津波対策に十分に反映された施策が採られていなかったと思われる。三陸海岸の被災事例の一部を紹介する。 |

図6 岩手県の農地海岸

|

a) 本郷海岸の被害事例

本郷海岸は写真7に示すように海岸堤防の背後には、防潮林と県道が配置されて、さらに農地と居住地が続いている。津波は防潮堤を越流し、道路を越えて背後の住宅までを損壊している。

防潮堤はT.P.*+17.10mに達する越流水によって、陸側の管理通路と下部法面護岸が写真8に示すように侵食により崩壊している。海側の護岸はひび割れ、段差があるが大きな損傷が見られないことから、押し波に対して堤防前面に設置されている基礎杭が抵抗力として有効に働いたと推測される(直径35cm、長さ4.0mの鉄筋コンクリート製杭(くい))。 |

写真8 堤防裏法の侵食状況

|

b) 復旧に向けた検討

海岸堤防を復旧するにあたっては、津波と地震に対する検討が不可欠となる。国交省と農水省は、復興計画策定の基礎となる海岸堤防の高さ決定の基準として「設計津波の水位の設定方法等」(平成23年7月11日)を通知している。具体的には、痕跡高や歴史記録・文献等の調査で判明した過去の津波履歴と、必要に応じて行うシミュレーションに基づくデータを用いて、一定頻度(数十年から百数十年に一度程の津波をレベル1の津波としている)で発生する津波の高さを想定し、その高さを基準として、海岸管理者が堤防の設計を行うこととしており、さらに、これを超える津波(レベル2)に対しても、粘り強い構造を採用することを示している。

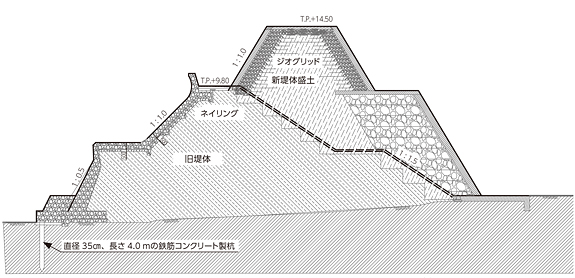

岩手県の大船渡市本郷海岸の現行の計画天端高(T.P.+11.8m)は、「三陸南沿岸海岸保全基本計画」(平成15年度策定)で設定され、その根拠は当時の既往最大津波高さであった昭和三陸津波の高さとしている。今回の復旧では、明治三陸、昭和三陸などの過去の津波に加えて、東北地方太平洋沖地震の各津波に対するシミュレーションによる遡上高さを検討し、レベル1に相当する津波に対して必要となる堤防高さT.P+14.5mを設定している。

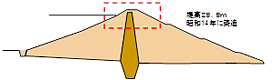

c) 粘り強い堤防構造の提案

コンクリートによる被覆防護は、盛り土部分が堅固に構築でき基礎地盤の沈下や変形がなければ、構造形式としては安定した機能を発揮できる。ただし、長期間の地盤の圧密や地震の影響を考えると旧堤防との接続部の変形が一様に起こる保証がなく、かえって境界部がウィークポイントとなって粘り強さに欠ける可能性もある。これに対して、補強土工法を用いた堤体は地盤の変形に追従することが可能で、レベル2地震動に対しても安全性が兵庫県南部地震時の無被害状況によって実証されている。また、急勾配盛り土としても安全性が維持できるので、用地を最小限にとどめて経費と工期を短縮することが可能となり、用地のスペースを用いた追加の津波減勢施設等を設けることも可能となる。図7は既設の海岸堤防の一部を残存した形で津波レベル1に対する堤高まで嵩(かさ)上げする場合の補強土工法による堤防形式を示している。裏法面には小段を設けて比高を小さくして、越流水による侵食力を低減している。また、法先部には侵食による地盤の洗掘を防止するための防護コンクリートを配置して、押し波と引き波の両方に対する安全性を高めた構造としている。補強土工法にかぎらず、さまざまな形式の堤体構造が考えられるが、現状の海岸地盤の特性や基礎の大規模な改良を要しないことや波浪侵食による基礎の洗掘などにも注意が必要である。

5. まとめ

巨大化する台風や局地的・突発的な豪雨、地球規模のプレート運動によって頻発する大規模地震など、まさに「災害の世紀」に入ったかの様相である。このような広域の自然災害を回避して生産と生活を持続するためには、従来の「防災」の考え方をさらに一歩進めなければならない時がきている。ヨーロッパの国際河川では、洪水対策として高い堤防を築き、流れが集中する湾曲部の補強などの安全対策を実施してきているが、その結果は大洪水の危険性が高まり、かえって復旧を困難なものにしているのも事実である。最近では、堤防を低いまま維持して氾濫原を洪水緩衝地帯として利用し、災害の範囲を限定する考え方が広く支持されてきている。

すなわち、自然に積極的に働きかけて災害の原因をコントロールする「能動的安全対策」から、災害を成長させない「受動的安全対策」への発想の転換である。自然災害が発生したとしても、災害を増幅させないさまざまな技術や対策を追究することによって、極めて軽微な被害にとどめることができる。自然災害という異常事態を避けられない以上、災害の発生そのものがその増幅を抑制するカウンターウェイトとなる技術体系が確立できれば、想定外の異常事態そのものに対しても、大きな減災効果を発揮できるものと考えている。

現在の災害の規模や影響などの状況を正確に知ることから、災害に対する耐力や脆弱性を認識して、それぞれの災害に対する減災技術を開発することによって、将来に備える必要があると考えている。社会基盤を支える施設工学研究は、「防災」から「減災」へと視点を移し、人文社会科学や環境研究とのベストミックスを図りながら、地域社会の被災からの迅速で確実な再生・復興に貢献する総合技術を提示する必要がある。