1.東日本大震災による土壌被害

この度の3.11東日本大震災では、農地土壌にも広範な被害が出た。とくに、大津波による土壌の冠水・塩害、津波由来の有害物質の表面堆積、液状化、地盤沈下などが、ほとんど同時に発生し、その後、東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する土壌の放射能物質汚染がさらに大きく広がり、未だに収束を見ていない。そこで、塩類集積問題、ヘドロ堆積問題、放射性物質降下問題の概要を述べ、土壌物理の立場から土壌の除塩・除染の展望を述べてみたい。

2.塩類集積問題

3.11地震に伴う大津波は、東日本6県(青森から千葉まで)の農地に甚大な冠水・塩害災害を引き起こした。その規模は、宮城県、福島県を中心に2万3600ha(東京ドーム5千個分)と見積もられ、とくに宮城県で最も大きく1万5000haの被害が報告された。仙台平野では地震による地盤沈下も発生したため、これまで海抜0m以上だった土地が海抜0m以下になり、海水が引かない農地が拡大した。周知のように、津波による農地塩害は2009年9月30日のスマトラ沖地震後にも調査・報告されており、今回の大震災直後においても広範な塩害被害が予測されていたが、地盤沈下を伴う塩害までは予測されていなかった。

一般に、地表面における塩類集積は次のような障害をもたらして土地を不毛化させる1)。

(1) 土中水の水分ストレスの増大による水分吸収阻害

(2) Naイオン濃度の増加による他の元素の吸収阻害

(3) Na, Mgによる植物への生理的障害

(4) ソーダ質化層(Naを多く含む層)ができた場合は土の物理性(とくに透水性)の悪化

(5) アルカリ化した場合は、微量要素、リン酸の不溶化による養分欠乏に起因する植物の生育障害

塩類集積を起した土壌の除塩のためには、塩分濃度の低い水を灌漑してリーチング(溶脱)を行うのが最も一般的である。

世界の乾燥地(年間降水量が約250mm以下)や半乾燥地(同250〜500mm)では、灌漑排水と蒸発散のバランスが人為的な要因で崩れた結果、地表面に塩類が集積し、作物の生育障害を起こすことがある。具体的にいえば、可能蒸発散量がその土地の降水量よりも大きい乾燥地で人為的に灌漑水を導入すると、土壌からの蒸発散量がその土地の降水量より多くなり、その場合には地表面に塩類集積が起こり、塩害を引き起こすものである。

干拓地の塩害と除塩は、乾燥地、半乾燥地とは問題の発生源が異なる。とくに、海岸干拓地では、土壌中にも地下水中にも塩類が含まれており、さらに波しぶきが大気中に飛散して干拓農地に降り注ぐ塩害も続く。そして、干拓地の除塩では特殊な問題も加わる。それは、淡水を用いた除塩が進行すると、「土中水の塩分濃度が低下し、拡散二重層間の反発力が増大して土が分散し、分散した粒子が透水間隙を閉塞する」2)。という、除塩の停滞問題である。

さて、津波被害による塩害の場合、海水が農地へ直接に流入し、高い濃度の溶解塩類(主としてナトリウム)がその場に残留する塩害であるから、地表面近傍に塩類が集積している点では乾燥地、半乾燥地の塩類集積問題と類似し、しかし、降雨や灌漑水の塩分濃度が低いのでリーチングを行うと除塩の停滞問題が発生する心配があるところは、干拓地の塩類集積問題と類似している。これに地盤沈下現象が加わった場合、除塩の展望を開くことは非常に難しく、現地の困惑は過去に例を見ない。

3.ヘドロ堆積問題

3.11大震災が東日本を襲ったとき、真っ黒な津波が陸地を飲み込む様子がテレビ放映された。その日以来、「あの黒い水の色は何だったのだろう?」と疑問を持ち続けたところ、この半年間に2つの原因説が出てきた。すなわち、

(1) 海底堆積物の巻き上げ説

主として地質学関係の研究者が話題にしていたことを耳にしたところでは、あの黒い色は海底ヘドロであり、多くの重金属や有害物質を含んでいて、海底にあったためにあのような黒色をしているのである、という説だった。

(2) 石油流出説

津波は石油タンクを倒壊させ、中のオイルを流出させたことは間違いなく、そのオイルに着火して大火災が発生したことが報じられている。その他、家庭の灯油や自動車のガソリンなど、あらゆる石油貯蔵物が津波で押し流され、土やヘドロと混ざり合って真っ黒な色の波として陸地を襲ったという説である。

これらの被害はどちらも発生したものであり、テレビ映像でたまたま目にした真っ黒な津波がどちらによるものだったか、定かではない。どちらにせよ、被害は甚大であり、農地、林地、住宅地、商業用地の全ての土壌を汚染した。同時に、液状化で地上に吹き上げられた土砂の中にも有害物質(たとえばヒ素など)が含まれていることが報道された3)。現在、主にセシウム137による土壌汚染があまりにも大きな注目を浴びているので、ヘドロや液状化噴出物質の問題はそれほど議論されていない。放射能汚染物質の除染、海水の除塩以外に、こうした問題の影響評価も必要である。

4.放射能汚染問題

東京電力福島第一原発事故は、大気中に多量の放射能汚染物質をまき散らし、それらはやがて地上に降下(フォールアウト)した。これらの物質が原因で、土壌の放射能汚染問題が日本だけでなく世界を震撼させ、未だに解決策を模索中である。放射能汚染もまた2つに大きく分けられる。すなわち、

(1) 直接降下汚染問題

大気中に放出された放射能汚染物質が地上に存在する植物、動物、建造物などに降下して沈着するものであり、事故直後に現れる現象なので、チェルノブイリ事故以外に明確な記録や解析が見られないようである。

(2) 間接降下汚染問題

大気中に放出された放射能汚染物質が地上に降下し、雨水と共に土壌中に浸透し、あるいは地表土壌と混合して土壌中に取り込まれ、それらが植物の根に吸収されて植物体中に蓄積されるものであり、土壌中から植物根への放射性物質移動の傾向は「移行係数」によって評価されている。これも、チェルノブイリの経験が多く報告されている。

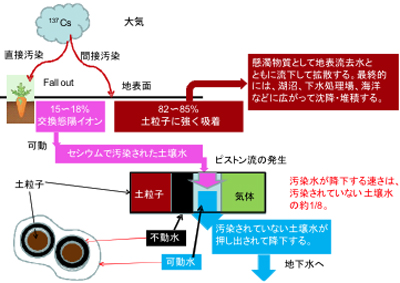

セシウム137の降下後の動きが分かってきたのは1950年代から60年代にかけて行われた大気圏内核実験の影響と、1986年のチェルノブイリ事故の影響を調査してきた研究者の地道な努力によるところが大きい。チェルノブイリ原発事故発生後のウクライナ、ベラルーシ、ロシアにおいて、セシウム137降下物の75〜90%は土壌中の粘土鉱物の層間に閉じ込められ(特異吸着と呼ぶ)、残りの10〜25%が交換態陽イオンとして可動となることが分かった4)。さらに、駒村らは1959年から2000年まで日本全国の農地土壌中のセシウム137の検出を継続し、日本では82%(畑)から85%(水田)が土壌中の粘土鉱物の層間に閉じ込められ(特異吸着)、18%(畑)から15%(水田)が交換態陽イオンとなって土壌水中に漂い、土壌水と共に移動することを突き止めた5)。ストロンチウム90はセシウム137に比べて遥かに溶脱し易い(つまり、交換態陽イオンとして水に洗い出され易い)ことも分かった。

地表面近傍では粘土粒子に強く吸着されたセシウム137が大量に残されるが、粘土粒子そのものは地表流去水と共に懸濁液となって河川や下水路、排水路に集まる。その後、下水処理場の汚泥として集積するか、あるいは河川に流入して海まで運ばれ、河口付近で沈殿して堆積物となる可能性が極めて高い。この時、特異吸着されたセシウム137は容易には粘土粒子から引きはがされない。3月11日以降、放射能汚染問題では排水溝内の土砂や下水汚泥の汚染が非常に多く報道されているが、このことは、セシウム137降下後の特異吸着と、吸着した粘土粒子が水や風によって輸送されたことによるものが多い。

5.土壌物理学からの提案

5.1 除塩問題

津波による塩類集積問題では、溶脱(リーチング)による除塩に伴う土壌の透水性低下(除塩の停滞問題)が懸念されることを述べた。この点につき、土壌物理学では、塩分濃度を変えたときの土壌の透水係数の変化が、土壌によって著しく異なることを見出している。たとえば、比較的に緩く詰めた沖積土に脱イオン水(別名純水)を流すと透水性低下(最大2オーダー程度)が起こり、除塩の停滞問題が懸念されたが、同じ沖積土にNaCl溶液を浸透させると、高い透水性を維持することができた。すなわち、塩分濃度の低い水を沖積土に浸透させると土粒子分散が起こり、間隙の目詰まりによる透水性低下が現れるものであり、逆に塩濃度の高い水を浸透させると土粒子が凝集し、土壌間隙が大きくなって透水性が高く維持されるのである。ところが、黒ボク土に脱イオン水を流しても土粒子の分散は起こらず、したがって透水性の低下も見られなかった。そして、NaCl溶液を浸透させても、とくに違いは現れなかった。黒ボク土は多量の有機物を含有していて、土粒子分散が起こりにくいためと考えられ、これが排水性の良い畑地を提供する理由ともなっている。なお、豊浦砂(セメントの物理的特性を調べるための標準砂)の場合、若干の透水性低下(最大1オーダー程度)が起きた。以上の知見に基づき、除塩に関して以下の提言ができる。

(1) 黒ボク土の圃場(ほじょう)では、通常の灌漑水や雨水によって恒常的な除塩が期待され、そのような淡水使用による透水性の低下(除塩の停滞問題)の心配は少ない。

(2) 沖積土の圃場では、灌漑水を多量に注水してリーチングを行うと、土粒子分散による透水性の低下(除塩の停滞問題)を発生させる恐れがある。雨水による自然浄化など、やや時間をかけた除塩を行えば、過度に土壌溶液濃度の低下を起すことが無く、問題回避の可能性が高い。除塩を急ぐ場合は、石膏(CaSO4・2H2O)を施用して土壌改良を行うことが推奨される。この技術の有効性は、日本の笠岡湾干拓地(岡山県)で実証済みである2)。なお、石灰(Ca(OH)2)の施用は土壌をアルカリ化する危険性があるので避けるべきだとの指摘がある。

(3) 砂質土の圃場でも灌漑水による透水性低下の懸念はあるが、もともとの透水性が高いので、多少の影響は無視できると考えられる。

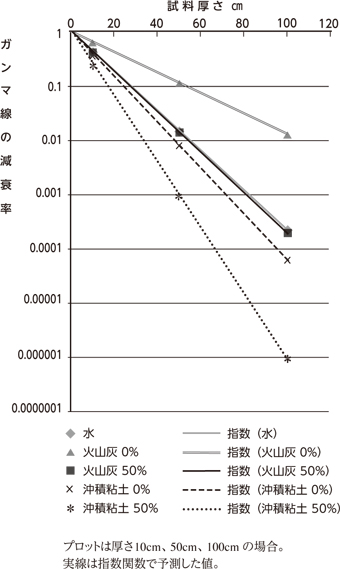

5.2 汚染土壌の覆土問題

セシウム137で汚染された土壌や下水汚泥、海底汚泥の洗浄処理は難しい。微細な粘土粒子からセシウム137を引きはがすことは容易ではないからである。そこで、汚染土壌や汚染下水汚泥を地下に埋設することも検討されている。汚染土壌のセシウム137から出るガンマ線を地表面で1/10に落としたいとき、非汚染土による覆土厚さを何センチメートルとれば良いだろうか(図1)。

この問いに答えるには、セシウムから出るガンマ線に対する土壌の質量吸収係数の値を使う必要がある。この値は、物質を透過したガンマ線がどれだけ減衰するかを定量するための重要な指標である。筆者の測定によると、セシウム137のガンマ線(一方向へのビーム状の場合)に対する質量吸収係数(単位cm2/g)は表1のようであった6)。

表1 物質の密度とガンマ線の質量吸収係数

| 物質 | 密度(g/cm3) | 質量吸収係数(cm2/g) |

| 水 | 1 | 0.0835 |

| 火山灰土 | 0.569 | 0.0764 |

| 沖積粘土 | 1.277 | 0.0756 |

これら物質の組み合わせによってガンマ線がどの程度減衰するかは、図2を用いて予測できる。たとえば、火山灰土が体積含水率50%の水を含む場合、27cm厚さがあればガンマ線は1/10、54cm厚さでは1/100に減衰する。水だけを張った場合は28cm厚さで1/10、56cm厚さで1/100となる。この質量吸収係数値は、福島や近隣地域においても利用できる数値であり、覆土処理施工に是非利用してもらいたい。なお、埋め込まれた汚染土壌におけるセシウム吸着力は非常に大きく、年々その吸着力は強くなるので、放射性物質の地下水への流出や植物根への吸収などの心配は少ない。

5.3 土壌中でのセシウム137の移動現象

3.11東日本大震災以降、セシウム137の大部分が地表面近傍の粘土粒子に吸着され、表土5cm以内に留まっていることを、多くの日本人が理解している。しかし、それでもなお残る可動部分はどのように動くのであろうか。土壌物理では、1950年代、1960年代に行われた大気圏内核実験により大気中にまき散らされた放射性物質(トリチウム)をトレーサーとみなした現場測定(於:デンマーク)の研究実績を持つ。ここでは、雨水中に存在するトリチウムは、土壌に浸透した後、雨水に比べて非常に遅く下降移動して地下水へ到達する(速度は約1/8)ことが発見された。筆者は、このような現象はなぜ起こるのか、そのメカニズムに大いに興味を抱き、いくつかの室内実験と理論的な解析を試みた結果、土壌水分は土粒子に強く拘束されて動かない部分(不動水)と間隙中を自由に動き回る部分(可動水)とに分割され、上から浸透してきた汚染物質を含む土壌水は、図3のように、もともと存在していた可動水部分を下に押し出して入れ替わるように動くこと(押し出し流、またはピストン流という)、このことによって可動部分に含まれる汚染物質といえども地表面近くにとどまり易く、汚染されていない土壌水が降下し、地下水に到達していることを説明した7)。

こうして、土壌水中に含まれる放射性物質(トリチウム)であっても、地表面付近にとどまり易いメカニズムがあったのである。セシウム137も同様の挙動を示すと考えられるので、第1に粘土粒子への強い吸着、第2に土壌水のピストン流機構、これらの要因により、地表面5cm以内にとどまっていることが理解されよう。