1.はじめに

2010年10月、名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議、いわゆるCOP10が開催された。COP10では、名古屋議定書(ABSに関する議定書)1)や生物多様性の経済的評価(TEEB)2)に代表されるように、これまで重要視されてきた生物多様性の保全・保護だけでなく、生物多様性と人間活動、とりわけ社会経済活動に焦点が当てられた。社会経済活動のなかでも農業活動は、生物多様性の構成要素を直接利用する、または生物多様性が生み出す生態系サービスを享受するという意味で、その重要性に対する認識が広まっている。

そうしたなか、COP10で採択された愛知ターゲット(いわゆる2020年目標)では、農林水産業に対して「2020年までに、農業、養殖業、林業が行われる地域が、生物多様性の保全を確保するよう持続的に管理される(目標7)」ことを求めている。

では、生物多様性の保全を確保するような持続的な農業とは、どのようなものであろうか。農業は元来自然の恵みを享受する生産活動とされるが、その一方で「不適切な農薬・肥料の使用、経済性や効率性を優先した農地・水路の整備、埋め立てなどによる藻場・干潟の減少など一部の農林水産業の活動が生物多様性に負の影響」を及ぼしているとされる。このため、農業が生物多様性に及ぼす負の影響の除去、すなわち環境保全型農業などによる農薬利用の低減と環境に配慮した圃場(ほじょう)整備への改善が図られている。そこで本稿では、これらの試みと、生物多様性保全に資する持続的農業の構築との関係について考えてみたい。

2.農薬の削減と生物多様性

生物多様性をより重視した農業生産として推進されているのが、減農薬・無農薬に代表される環境保全型農業である。第二次世界大戦後、農業の生産性向上のために多くの化学合成農薬が開発され使用されてきたが、それがタガメやカエル類、魚類などの水生生物に多大な負の影響を及ぼしてきたといわれている。なかにはデンジソウのように、かつては強害雑草として除草剤開発の対象とされてきた植物で、今日では絶滅危惧種にリストアップされているものもある。

このような状況から、今日、多くの地域で減農薬・無農薬による栽培が試みられている。ところが、環境保全型農業がどの程度まで生物多様性の保全に貢献しているかは、実は定かではない。これは、一概に環境保全型農業といってもさまざまな営農形態があり、それらの比較検討はこれまで行われてこなかったためである。

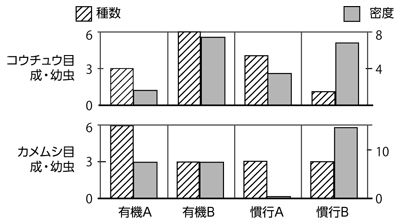

今日では、環境保全型農業が生物多様性に及ぼす影響の解明が進められつつある。たとえば図1は、茨城県中部の有機農法水田と慣行農法水田で水生昆虫を調査し、比較したものである(田中、2004)。これをみると、有機農法といっても、栽培管理の方法や場所の違いによって水生生物の種数や密度が異なること、場合によっては慣行農法と差がないことがわかる。

および0.1m2当たりの密度(田中、2004を改変)

現在、農林水産省の委託プロジェクト研究により、環境保全型農業が天敵生物など農業に有用な生物多様性に及ぼす影響の指標作りが全国規模で進められているが、その結果からも環境保全型農業の効果が場所によって異なることが明らかになりつつある。とくに、水田周囲に存在する森林やため池の量などの景観構造の違いによって、農薬施用量を削減した場合に期待されるクモ類など天敵生物の個体数に違いが見られる。このことは、農地に生息する生物(とくに動物)は、その生活史の全てを農地内で全うしているわけではなく、農地と周辺環境との間を移動しながら生活していることによる。

ヨーロッパ諸国では、このような農地内における天敵の生息状況と農地周辺の景観構造との関係に着目し、農地周辺での生物生息空間の創出(Marshall & Moonen、2002)が進められている。つまり、生物多様性保全に資する持続的農業という視点から、環境保全型農業をより効果的に推進するためには、圃場内の栽培管理技術の開発だけでなく、どのような技術をどのような場所に適用するかを見極めるための技術が求められる。

3.水利システムの改良と生物多様性

農薬とならんで生物多様性に負の影響を及ぼしてきたといわれているのが、圃場整備である。圃場整備は機械化や省力化、水田の汎用化(はんようか)などにより生産性の向上に寄与してきた反面、乾田化による水田の湿地としての機能の喪失、落差工や暗渠(あんきょ)排水、用排分離による水系ネットワークの分断化によって、水生生物に大きな影響を及ぼしたとされる。そのため今日、冬期湛水(たんすい)や水田魚道など、水系ネットワークの再生を目指した農業水利システムの改良が進められている。

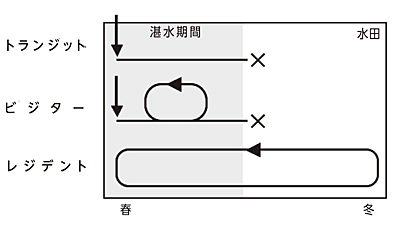

しかし、水系ネットワークの再生についても、環境保全型農業と同様に、圃場内の環境整備だけでは不十分だといえる。たとえば、水田にはさまざまな種類のトンボ類が生息しているが、年間を通じた生活史を水田のみで完結している種は一部のアカネ類のみにすぎない(図2のレジデント)。ギンヤンマやイトトンボ類などの多くは、春に水田が湛水されると周囲のため池などから飛来して夏の間は繁殖を繰り返すが、水田では幼虫(ヤゴ)が越冬できず、秋から冬にはため池に戻る(同ビジター)。また、オニヤンマは水田では繁殖を行わない(同トランジット)。

ところが用水がパイプライン化された場所ではため池の用水源としての利用価値が無くなり、管理が行われなくなったり、ときには埋め立てられたりしている。また、かつてはどの水田の脇にも存在した堀上(ヌルメ、テビ、江(え)など地域によって呼称は異なる)は、本田面積を増大させる整備により消失している場合が多い。このため、多くのトンボ類や水生昆虫にとって、生活史を全うするうえで重要な環境が水田周辺から失われてしまっている。

このような「飛び石」的な水系ネットワークは、冬期湛水や水田魚道だけでは再生することはできない。魚類や一部の渡り鳥だけでなく、より広範な生物多様性の保全に資するためには、水路の改修(高低差の解消、コンクリート護岸の改善)だけでなく、より広い範囲の水系ネットワークに配慮した水利システムの改良が望まれる。そうした意味で、トキをシンボルとしながらも、トキの餌となるさまざまな生物の生息環境を再生している佐渡の試み(島谷、2010など)は参考とすべき事例であろう。

4.農業と生物多様性の階層的な関係と農村

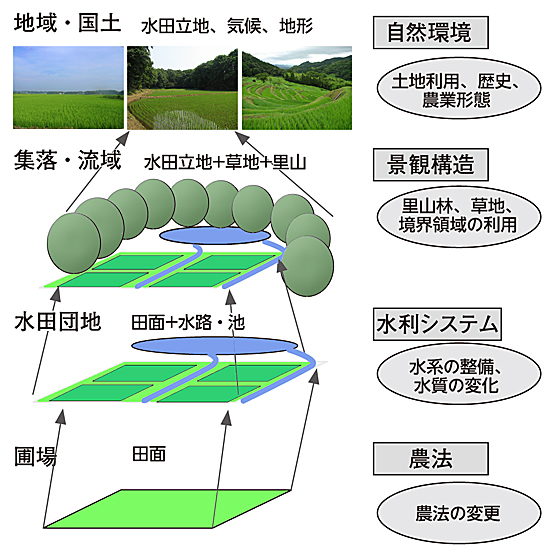

以上のように、生物多様性保全に資する持続的農業の構築を効果的に進めるためには、圃場内の環境に注目するだけでは不十分であり、圃場の周辺に広がる農村の環境全体に目を向ける必要がある。そのためには、農業活動と生物多様性の関係を階層的に捉えると有効である(図3)。たとえば水田環境を例にとると、圃場のなかでは農薬の使用や耕起、湛水、中干(なかぼ)しなどの農法が生物多様性に大きな影響を及ぼすが、その外側には水田団地全体に張り巡らされた水路やため池などの水系ネットワークがある。さらに水田団地の近くには農家の屋敷林や、里山の雑木林や草地が水田と混在しながら農村の環境を形成している。

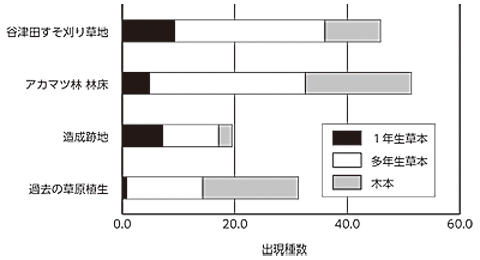

ここで、水田と里山の位置関係は農村の生物多様性を考えるうえで非常に重要な要素である。たとえば、関東地方の台地や丘陵地に多く見られる谷津田(谷戸田)では、水田を取り囲む斜面林の下部で、田面(でんめん)が日陰になるのを防ぐために草刈りが行われている。このような場所では、在来の草本植物の多様性が高く(小柳ら、2007、図4)、またチョウ類などの昆虫類の種多様性も高い(山本ら、2007)。また、シュレーゲルアオガエルのように水田で成長してから森林に移動する動物にとって、水田と里山が隣接していることは不可欠であるし、それらを捕食するサシバなどの猛禽類(もうきんるい)にとっても重要な生息場所である。また、里山からは訪花昆虫や天敵昆虫が農地に飛来することが期待できる(前藤、2009)。

このような農村の環境について守山(1997)は、伝統的な農村には「ムラの緑(屋敷林など)─ノラの緑(農耕地)─ヤマの緑(里山)」が組み合わさった基本構造が、「集落」を単位として繰り返されるという特徴があり、それが生物にとって望ましい農村の姿と合致するとしている。また、それらは、農村の住民が、そこで衣食住を全うするために農業を通じて維持し、利用してきた緑である。したがって、生物多様性保全に資する持続的農業の構築のためには、圃場内における負荷を低減するだけなく、集落域などの農村環境全体を資源として捉え、それを持続的に維持し、管理して適切に利用していくことが求められる。

5.おわりに

農村環境全体の持続的な維持、管理、利用は、今日の社会情勢では決して容易なことではない。多くの農村では高齢化や過疎化、混住化などにより、農業の担い手が減少し、耕作放棄地が蔓延(まんえん)している。総人口が減少局面に入ったわが国では、今後、農村の労働力増加に期待することはできない。では、どのようにすれば良いのであろうか。ひとつは、谷津田における草刈りのような農家の活動を積極的に評価し、農地・水・環境保全向上施策などを通じて支援することである。

しかし、財政的支援のみを前提にすることはできない。より積極的な方法によって、農業と生物多様性の関係を社会経済活動として成立させることが必要であろう。現在進められている「生きものマーク」を活用した、高付加価値化もそのひとつである3)。農村環境の持続的な管理につなげるためには、それをさらに進めて、農村のさまざまな緑を資源として利用することが求められる。解決すべき技術的な課題が多く残されてはいるが、里山や耕作放棄地の木質資源や草資源を畜産的またはバイオマスとして利用するなどの方法が考えられる4)。

農村環境全体の資源を有効に活用し、それを農家、ひいては農村の持続的な発展につなげることが、結果として「農業が行われる地域が、生物多様性の保全を確保するよう持続的に管理される」という生物多様性条約の愛知ターゲットの実現につながるものと思われる。